《敦煌本纪》,叶舟 著

《敦煌本纪》里,叶舟说,“大家笃信,那些开窟造像的工匠身上有恩义,肩膀上站着菩萨,头顶上罩着佛光,都是佛祖脚下的子孙。”

第一次见叶舟,是2018年年末,他来长沙参加《诗般若》的新书发布活动。那一次,我送了他一束莲花,然后坐在他对面,端详了很久。他告诉我,他的长篇小说《敦煌本纪》马上就要出版了,一百万字,大作品。

2019年夏天,我把《敦煌本纪》来来回回翻看了好几遍。我想知道,一千两百多页文字的背后,站着一个什么样的叶舟,他给世人展现的,是一个什么样的敦煌。

《敦煌本纪》里,关天关地关历史关人心的敦煌精神,在叶舟的笔下,活了。

一开篇,叶舟就酣畅淋漓地写了敦煌“义门”索家,为天下的正义和情义,索家几代人捐出了自己的头颅和热身子。义门祖先的名字和故事,已经被编织进笼罩在敦煌一带的星空之中,更是烙在了这一代当家人索敞的心上。

为索氏家族,为义庄,在千佛灵岩上开一座窟,供奉天上人间的神佛与英雄,是索敞一辈子的心事,也是贯穿整部书的一件大事。

“开窟”“造像”,也是书写者叶舟的大事。

作家叶舟先生

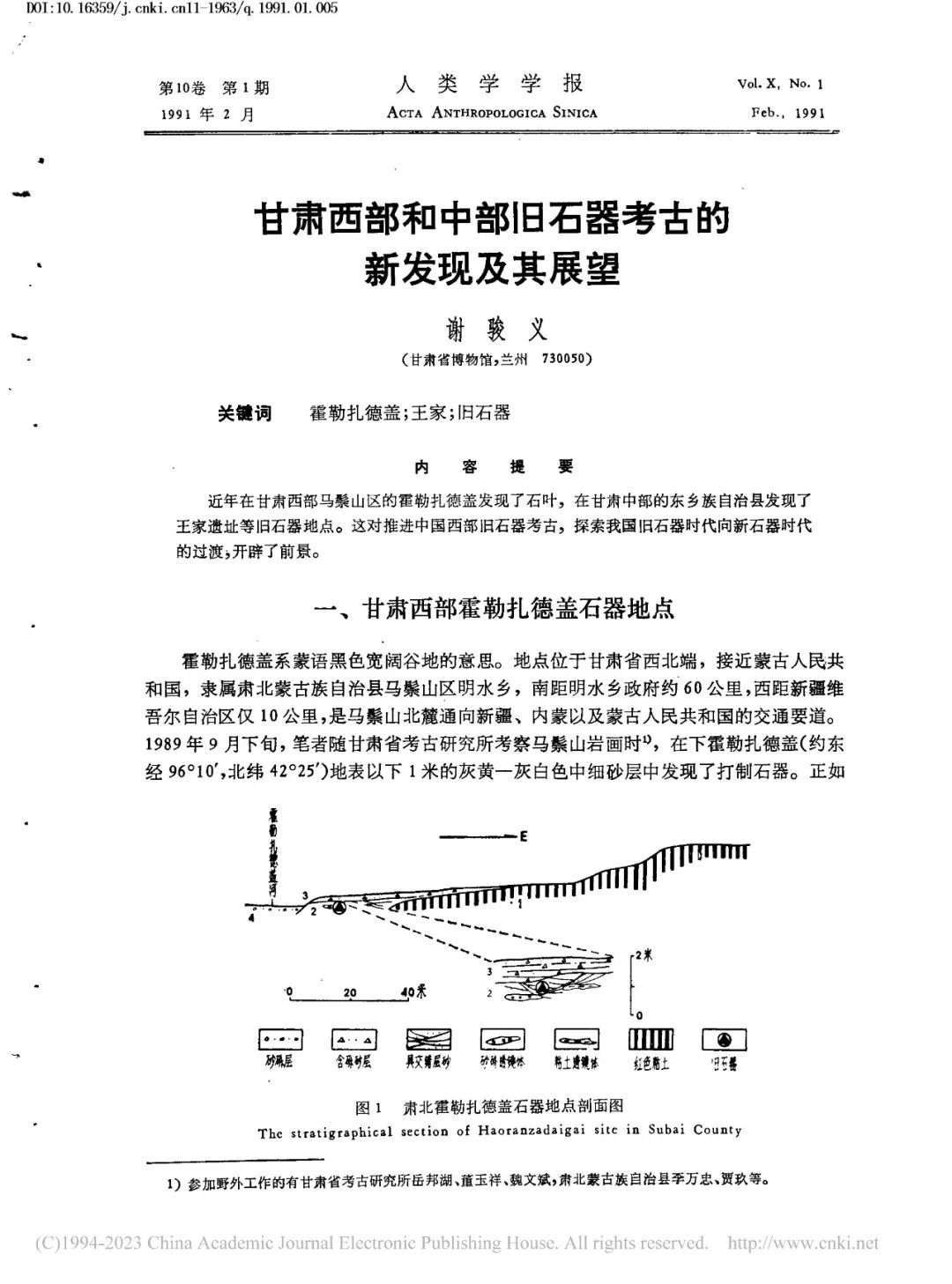

一、《敦煌本纪》,为昂扬开放的中国精神开窟。

敦煌被誉为“中国佛龛”。“丝绸之路”是世界型、全人类型的文化符号。叶舟的书写,实质上,是用笔墨开窟。《敦煌本纪》说,“开窟可是件大事”,“窟子开在千佛灵岩上,更是开在人的心中”。叶舟用他常年驻扎行走大西北的真实生命,用他多年来对敦煌、对边疆文化的切身体会,融合、创作、升华——他是在中国当代文学版图上,开一座让世人感应、让人心感化的佛窟。

在《敦煌本纪》中,有两个核心概念非常突出:一是“开路”。“河西锈带”苦国家苦百姓久矣。路不通,资源无法流通,只能眼睁睁地看着锈死、被废弃。而一个个“锈节”也成了地方势力分割盘踞的原因。承担“锈带”的恶果的,只能是河西走廊一带的百姓。因此,一批以胡梵义为代表的敦煌少年,联合游击力量,成立急递社——用青春和热血、勇敢与担当开路。路通了,长风浩荡,清洁光明。这是敦煌少年的事业,也是《敦煌本纪》的气象。

二是“守路”。河西走廊一带,地方势力盘踞,鸦片种植和贸易盛行。敦煌少年,用自己的血性和对“精良纯明”的君子风格的追求,敬畏着上天的佛和菩萨,供养着心中那座精神佛龛。他们用十几年默默的周旋与努力守住了莫高窟的敦煌宝藏不再流失,他们用血性和牺牲隔断了鸦片贸易这恶之流通。合上书,英雄少年胡梵义那正大光明的话语依然响在耳边,掷地有声:“我真的很开心,迄今为止,梵义没有放走过一枝罂粟,也不曾让一两鸦片流出敦煌,我要让他们全部捂在这个口袋里,沤烂、变臭,彻底断了那些人的邪念和财路。”

拍自“花开敦煌” 常书鸿、常沙娜父女作品展,清华大学艺术博物馆

与胡梵义的开路和担当相对的,是另一位主要人物索敞的选择。这个名字本身就很有意味:“锁”与“敞”的组合,似乎注定了这个人物的复杂与纠结。

索敞继承了索门世代义举的家族荣誉,是义庄的当家人。这让他一生都忧心忡忡,生怕在社会变革中会有责任找上门——他自私、怕事、无担当。

他惦记着家族荣誉,心心念念想要在敦煌将其发扬光大,却拿不出与想要的名声匹配的实际作为。因此,他用尽心思,不惜牺牲家人的幸福,来成全自己的高大形象;他虚荣做戏,制造各种神奇传言,利用种种宣扬渠道,希望能为自己和家族博得口碑。

曾国藩说过,“无实而享大名者,必居奇祸”。索敞为自己的虚伪和贪婪付出了沉重的代价。在饱尝自己种下的恶果、在经历亲人背叛和炼狱般的囚禁苦刑之后,他终于实现了辽阔的精神抵达。

这是痛苦的领悟,也是震撼人心的开示。

所以,在“义窟”落成之时,胡梵义特意请索敞来观礼时说:“索家叔父的这个症状,乃是敦煌的百病之结,这么些年来,沙州城和城外二十三坊的所有乱象和变局,皆因此而起,所以我这一趟专门借来了他。”

这的确是一种病,封闭,逃避,遁世,消极。没有引领人心的精神佛龛在心,没有担当历史使命的责任在肩——这是索敞的心之病,也是那个时代的国之病。

就像胡梵义所说:“敦煌板荡,罂粟遍地,关外三县一派消沉,国家也是满目疮痍,这在我看来,只因为我们民族头顶上的佛龛空了,供养丧失了,无信无义,就像千佛灵岩上的藏经洞一旦流失,整个莫高窟也就失了三魂、丢了六魄似的。”

拍自“花开敦煌” 常书鸿、常沙娜父女作品展,清华大学艺术博物馆

《敦煌本纪》中,长风浩荡,悲深愿重。有昂扬自信、生龙活虎的青春生命的奔走突围,也有令人痛心的错失与反思。

在这个意义上,叶舟《敦煌本纪》的书写,有着重大的精神意义。这个意义,不仅在书中故事发生的当时,更是在民族与国家发展的当下。

“开路”和“守路”的抉择,少年英雄们在敦煌的世道人心中开了一座坚守、希望和光明的无形之窟,也让经历了考验过的胡梵义更加笃定而平静:“因为我信,所以我才平静。那才是一条正信的道路,我们廓开的,我们也守住了它。天道无奈,难与善人,死当然可怕,但更可怕的是继续活下去,在自己的这一幕大光阴中不要跌倒,不要颓丧,守住一生的正信,这也是一个儿子娃娃起码的担当。”

窟子,是书中人用生命开的,也是叶舟用笔墨开的。

拍自“花开敦煌” 常书鸿、常沙娜父女作品展,清华大学艺术博物馆

二、《敦煌本纪》,为少年英雄造像。

《敦煌本纪》书写的,是敦煌的故事,是时代的故事,也是人的故事。当人物形象的塑造连通了那个地域、那个时代,也就是说,人物形象和命运都成了那个那片真实天地的活生生代言人的时候,人物才算真正的“立起来”了,“活起来”了。如果说,书写《敦煌本纪》,是叶舟用文字在为中国精神开窟,那么,小说中的人物塑造,就是他为心中的英雄和君子造像。

《敦煌本纪》中,几乎每一个人物形象,都具有深切的感染力。深谋远虑的胡恩可、英雄少年胡梵义、世家才女孔执臣、成为一方精神偶像的两代法师印光和拖音、身世凄苦的名医沈破奴和他的女儿沈性元、义庄当家人索敞,以及反面人物连公子、丁荣猫等,都形象鲜明,栩栩如生。这个“造像”功夫,是诗人、书法家叶舟在长期的真实生活中体察和描摹的结果。

他们的性格、追求、过往和抉择,划出了各自的生命轨迹。他们的相逢与命运交织,造就了《敦煌本纪》文本空间那复杂而又恢弘的大气象。精神境界高、元气含量足,人物形象饱满。故事曲折,扣人心弦,几次翻转,严丝合缝——但见人心深细人性复杂人脸多面,却无“强编胡造”的痕迹。

拍自“花开敦煌” 常书鸿、常沙娜父女作品展,清华大学艺术博物馆

胡恩可笃定地选择在敦煌这片天地日日精进。他告诉儿子们:“我们没别的命,我们的命就在河西一带,在敦煌一线。我们也没有另外的大光阴,我们的光阴,就是活在这一条长路上,生做马,死当车,一辈子走下去。”长子胡梵义懂得父亲,他把父亲“做一个纯明精良”的人的教诲,深深刻在了心底。他知道,“父亲身上穿的,夏不是衫子,冬不是袍衣,那只是一件自尊、勤勉、日日精进的外套。”

为父亲求医而踏上长途的时候,他记着那句话:“少年,你千万记住,你骑在马上时,一定要昂起头,你只有昂起了头,马才有精神和力量,你也才可以听风辩位,言出法随,不至于把这一条路弄丢了。”

心中有追求,有坚守,才能从泥泞中超拔自我,才能获得天地间那灵魂的开示,让自己的精神生命,接上一个永不枯竭的、伟大的力量源泉。叶舟用诗的笔墨,写下了他生命中这重要的一刻:“策马而去,离开了许久后,梵义才从悲伤中抬起头来。此时,上弦月高挂,披着银辉的旷野,犹如一片积雪的大地,天地皆成一色,仿佛一座清凉世界也。但是,梵义恰是在这种清冷中淬了火,在苍茫中开了悟,并就此开启了个人的一条新路。”

悟性极高的胡梵义,看到并接受了自己的使命。开路、守路,他在那一条河西走廊上,书写了自己“河西司马”的瑰丽人生篇章。

拍自“花开敦煌” 常书鸿、常沙娜父女作品展,清华大学艺术博物馆

胡梵义的弟弟,梵同,是在读书和与人的交往中认识到自己的责任的。他对当地最高学院——鸣沙书院的山长丰鼎文说:“先生,莫高窟丢了佛经,千佛灵岩上丢了文书与卷子,这就等于整个敦煌丢了魂,失了魄,抽掉了主心骨,丧失了精气神。我是敦煌的一个儿子娃娃,吃的是上佛恩赐下的五谷杂粮,喝的是菩萨降下的天堂圣水,如今到了羔羊跪乳、乌鸦反哺的一刻,我岂能袖手一旁,冷暖不知。”

保护莫高窟藏经洞的佛经和文书不再流失,这一神圣的使命,让这一群纯明精良的热血少年结在一起:“贫僧与你们三位少年俊杰,让我们一道披挂起无上慈悲的坚忍甲胄,在黄金的仙途中,结成金刚伙伴的关系吧。……将来,在这一座石窟中,在兰扎经卷堆起来的山上,一定是佛尊的宝座,也一定是我们大家的福德与证悟。”

少年们做到了。他们守住了佛经与文书。他们守住了敦煌的精气神。他们守住了一方天地的正义。他们,也守住了自己内心的追求和信念。

《敦煌本纪》里,叶舟用书写为这些英雄造像。他们身份不同形态各异,但是,都大气、健朗、清洁、明亮,给人强烈的精神开示和有力的信念支撑。

就像赞堂里的神佛。

拍自“花开敦煌” 常书鸿、常沙娜父女作品展,清华大学艺术博物馆

三、《敦煌本纪》,为君子的情义立传。

《敦煌本纪》中,有一个极其精彩的女性形象,孔执臣。

能立的起来的人物,有精神、有血性,更有心思、有感情。书中感人肺腑的父子之情、师徒之情、知己之情、兄弟之情、主仆之情故事比比皆是。其中,胡梵义与世家才女孔执臣为使命、为事业多年并肩奋斗的知己之情,是书中极其精彩动人的情感华章。

孔执臣,她为文而来,为书写而来。她在书中的出场就与“文字”相连——未看清其人,先赏读其字。胡梵义看“这一行清秀隽永的小楷字,从容,冷静、结构周正,功力不凡,绝非出自等闲之辈。”

孔执臣是焉支山下名医孔祥鹤的女公子,是一位家学深厚的大才女。真人露面后,神情语言就征服了一众人等:“孔执臣笑了。这种笑犹如历经了寒霜之后,绽开在萧索枝头上的点点梅花,尽管寒凉依旧,却仍然带着一丝迤逦不绝的馨香,破空而来,令人铭记。”

她的字,从一开始,就是一场甘露,一幕法雨。整整一个秋冬,孔执臣都在抄写一张药方。这张能够预防牛马疫病的珍贵药方,经由孔执臣抄写,在甘州城楼上被当作传单撒了出去。名医多年研制的珍贵药方,会被游走八方的商贩带遍整个河西走廊。于是,想通过牛马瘟疫来大发一笔横财的人的计划,被她的“药方雨”有效化解了。

初次见面,她对梵义一番话,就化解了梵义心中的毒魔,指点了梵义的一条大道:优良少年,当世护法。

在沙州城下那方密室里,孔执臣用十七年的书写,用自己的方式,守护着敦煌的宝藏。当聪慧的她明白了胡梵义的“守护计划”的时候,她就领受了自己的使命:“不,这是你替我开的一座佛窟,一所赞堂,我此生知足了。”孔执臣终究没有哭出来,灿然道,“蒙上佛眷顾,我以后就在这里,虔敬地做供养的课业吧。”

十七年来,她守着沙州城地下的那方密室。那是她的修罗场,她的莲花台。

一盏灯,一方桌,一卷卷古纸,一锭锭古墨,一碗碗灯油,一只日夜不停抄写的手。

伽蓝密室,是她的世界。她把自己的生命供养在那里,她让自己的心血,流淌在一卷卷经文里,流淌在一笔一划里。当最后一份卷子抄完的时候,孔执臣在一片眩晕中不小心打碎了那只空油碗。

碗做的灯碎了。孔执臣她自己已经化为了一盏灯。一盏照亮宝藏,让宝藏的价值感化更多人心的灯。

拍自“花开敦煌” 常书鸿、常沙娜父女作品展,清华大学艺术博物馆

当千佛灵岩上新的佛窟落成的时候,这位胸怀辽阔深沉悲悯奇女子提议,把这座原本为索家打下的窟子捐出去。她说:“从前的那些窟子,不外是一家一姓,一门一族,其实跟自家的祠堂和锅台没什么两样,乞求着财富,惦记着名望,不过是有钱人家的一份雅兴罢了。但是,敦煌真正的赞堂在哪达?关外三县的父老们,属于他们的福田又在何处?”“诸位,佛不在西方,菩萨也不在天上,敦煌的赞堂和福田就在这达,头顶上的这一座窟子便是。”

孔执臣,这位知书达理、深明大义的女才子,用自己的坚韧、坚忍,在守护敦煌宝藏、传播精神大义这项事业上,与胡梵义合二为一,成为双璧。

十七年,她把心中沸腾的情感深深压下,用日夜不停的抄写,用一个个一行行、一卷卷文字,用她的生命,供养了莫高窟的佛经。

孔执臣,为情义而来。她庄严、慈悲、清洁、大气、悲深愿重、金针深埋。

她是那张药方,化解了河西司马梵义的心中毒刺;

她是那朵莲花,净化并拔高了梵义的内心和灵魂;

她是乱世中的女司马,是梵义精气神的定海针;

密室中的她,才是莫高窟的守护神。坐在密室中执笔抄写的她,是沙漠中那一湾月牙泉。那永不干涸的清亮的泉水啊,滋养、净化、提纯了所有有缘人的心魂。

我想,孔执臣,是叶舟心中的一个梦,一个关于文字和书写的梦。

《敦煌本纪》中,“河西司马”有两个形象,一个是飞扬的奔跑的少年,是一群天马,是英雄胡梵义;另一个是沉静纯洁的月牙泉,是才女孔执臣。两个人并肩而立的画面,散发着沁人的清香。

《敦煌本纪》里说:“在千佛灵岩上,一辈辈人开窟立像,塑佛画壁,供养今生,许下的都是一些莲花般的心愿。”

叶舟,是那个用笔,把莲花的馨香送到世人心中的人。

四、《敦煌本纪》,用真实生命写就

叶舟曾说,“敦煌是我诗歌的版图,是我的文字安身立命的疆土,也是我个人一命所悬的天空。”与叶舟聊天,能深深感受到他对敦煌的热爱。他已经用笔写了三十年的敦煌,他的诗歌、散文、小说,几乎都扎根在那片土地上。说到敦煌,他是骄傲的,他是自信的,但同时,他是谦逊的,平和的。

他说,2000年大年初一,他独自一人流连于莫高窟的千佛灵岩下。不知道他当时看到的、听到的,是否已经在《敦煌本纪》中,通过胡恩可的眼睛写了出来:“但见六天七夜的大雪,业已将整个西千佛洞一带修饰得烂银一片,白雪素裹,仿佛一个晶莹剔透的佛国世界。远处的开元寺、雷音寺、下寺等大小宝刹,大都身陷在丈尺不一的积雪中,水银为池,金玉作树,只露出了红墙和山门,显得香氛浓郁,佛道长远。在胡恩可的眼中,那些矗立在千佛灵岩上的无数个洞窟,它们并不是死寂的,落寞的,悲凉的。当西北风擦着山体佛吹而过时,这些窟子便一个个张开了嘴,轻轻呼念着,要么是佛号,要么是机深的偈语,难以为俗人所知。宕泉河冰封着,谷地两侧的沙石和草木都沐浴在了雪光中,云树苍苍,元神丰沛,大有万象尽收的慷慨之气。抬望天空时,胡恩可看见一只鹰静伫不动,好像一只法器,又仿佛是供给上天的一碗净水。在明净的天际下,神佛空行,万物轮转,一定有一种喜悦和悲凉的加持降赐了下来,馈赠给了地上的众生。”

那一天,他像自己书中的人物一样,找到了自己的使命。他独自发愿,“将来一定要为敦煌写一部长篇小说,用一部长篇小说,去描摹整个敦煌的威仪与不朽。”

叶舟书法:莲花开了

在《敦煌本纪》里,叶舟在写作中,真实地,把自己放了进去,把自己的生命状态放了进去。书中有几处“灵光乍现”的记述,是叶舟自己的亲身经历,像突然撕开故事云层的闪电,在某些刹那,让我们看到了站在云端的作者本人。

《敦煌本纪》109万字,1230页,全程饱满,没有塌陷。能够感受到叶舟老师在动笔之前的酝酿之气。动笔之前,他心中,已经有了一个敦煌本纪的图谱,一个时空中的巨大沙盘。文脉贯通,一气贯通,胸有成竹,分毫不差。能够感受到,叶舟在动笔之前,以及写作的过程中,是跟那一片广袤的土地——那篇他反复丈量、打量、盯视、瞭望的土地,用自己的血肉之躯融为一体的。他用自己的热身子,为敦煌精神打下了一座让人震撼的佛窟。

拿着生命的写作,是作家与书写对象的生命双向同构——作家将自己的生命精气注入书中,而书中的内容,千佛灵岩、石窟、神佛、菩萨,也都在时时刻刻滋养着作家的精神和灵魂。纵观叶舟之前的作品(诗集、散文集、小说集),能够确切地发现,有些意象和精神,在他的书写中,是贯穿始终的。这些已经融入作者的热血和生命的文学意象,已经成了他的一部分。并且,将在以后的写作中,继续血肉交融灵魂互熔地“同构”下去。这是一位作家最珍贵的故事——自己的生命故事。叶舟曾在一个访谈中坦言,写完《敦煌本纪》之后的叶舟,已经不是之前的那个叶舟了。

拍自“花开敦煌” 常书鸿、常沙娜父女作品展,清华大学艺术博物馆

屠格涅夫曾经说过:“……在自己的心里孕育作品,一如母亲在腹中孕育婴儿;他自己的血液应该在他的作品中流淌,外来的任何东西都不能代替这股使作品生气勃勃的血流……而他们,这些伟大的思想,如果他们的确很伟大的话,也不只是从头脑里产生的,而且来自心灵。希望创造某种完美作品的人,必须全身心地投入其中。”

长年写作的消耗,叶舟本人很瘦。从外貌上看,也许很难将“在地为马,在天为鹰”的描述跟他联系在一起。但是,只要你读过叶舟的书,读过他的诗、他的文,听他聊过敦煌和河西走廊,就会明白,那些悲深愿重的菩萨、光明俊美的少年、深明大义的才女、精良纯明的父亲、深沉睿智的大哥、血气方刚的弟兄,都是他的化身,都是他生命的一部分。这中间,有一个形象——孔执臣,不仅是他的化身,更是作者对文、对人的追求。

《敦煌本纪》里,孔执臣在伽蓝密室中抄写文书和佛经,抄了十七年,守护了莫高窟藏经洞里的宝藏;叶舟在访谈中说,《敦煌本纪》自己酝酿了十六年。书中的孔执臣为文字、为执笔而来——叶舟,也是。在一次聊天中,叶舟跟我说,只要一想到孔执臣在密室中抄经的画面,他就会流泪。(转载:耿会芬 木兰花开慢慢)

叶舟与本文作者

叶舟签赠《敦煌本纪》

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!