【摘要】

汉武帝时期,西汉在河西击败匈奴并设置河西四郡,之后直至宣帝神爵年间,西汉以敦煌郡为基地,向西与匈奴争夺西域地区的控制权。在此期间,西汉首先经敦煌郡与西域南道,争得了对鄯善的控制权;再屯戍于渠犁、轮台,连通西域北道,同时通过联姻与乌孙结盟,对匈奴在西域东部的势力形成合围之势;之后西汉与匈奴对“车师六国”展开争夺,并形成彼此制衡的状态;最后,随着神爵二年匈奴日逐王归降与汉西域都护的设立,西汉最终赢得了对西域的争夺战。通过对传世文献与出土汉简的考证,我们可以较为清晰与详细地还原这一过程,而处在西域与河西阵地前沿位置的敦煌郡,始终扮演着极其重要的角色。

【关键词】

敦煌郡 西域 匈奴 鄯善 乌孙

【作者简介】

郑炳林,兰州大学萃英学者一级教授,教育部“长江学者”特聘教授,兰州大学敦煌学研究所所长

陈晶晶,兰州大学敦煌学研究所2021级博士研究生

郑炳林教授 博士研究生陈晶晶

目次

一、西汉经敦煌郡与匈奴在罗布泊地区的争夺

二、西汉经敦煌郡联合乌孙对匈奴的夹击

三、西汉与匈奴在“车师六国”的博弈

四、匈奴日逐王的归降及西汉对匈奴诸部的安置

匈奴于汉文帝时击破河西的月氏并占领河西地区,汉文帝前元四年(公元前176年),冒顿单于在致文帝的信中称:“楼兰、乌孙、呼揭及其旁二十六国皆已为匈奴。”颜师古注曰:“皆入匈奴国也。”从此以后匈奴控制了西域地区,“西域诸国大率土著,有城郭田畜,与匈奴、乌孙异俗,故皆役属匈奴。匈奴西边日逐王置僮仆都尉,使领西域,常居焉耆、危须、尉黎间,赋税诸国,取富给焉”。元狩二年(公元前121年),匈奴浑邪王杀休屠王投降西汉,自金城、河西至盐泽“空无匈奴”;元鼎二年(公元前115年),西汉置酒泉郡“通西北国”,开始经营西域地区;元鼎六年,西汉置敦煌郡,敦煌得以“郡当西域空道”。自此西汉将经营西域的基地完全放置在敦煌郡,并以敦煌为中心,开始与匈奴争夺西域地区的控制权。双方的争夺从罗布泊南岸的楼兰到塔里木河下游的尉犁,又沿西域北道至乌孙,随后扩展到车师国。最后,以匈奴日逐王归降为标志,西汉最终取得对西域地区的控制权。西汉与匈奴对西域地区的争夺可分为以下几个阶段:西汉经敦煌郡开通西域南道引发的与匈奴对楼兰和渠犁的争夺;西汉经西域北道联合乌孙对匈奴的夹击;西汉经敦煌郡及渠犁与匈奴在“车师六国”的博弈;匈奴日逐王归降西汉与西域都护的设立。我们可以根据史籍的记载,并结合敦煌地区的出土简牍资料,将西汉经敦煌郡与匈奴争夺西域地区的过程勾勒出来。

一、西汉经敦煌郡与匈奴在罗布泊地区的争夺

西汉时期的罗布泊(盐泽)沿岸主要有楼兰、婼羌和尉犁等国,此皆西汉向西发展的必经之地。匈奴控制西域之后,建立了自罗布泊南岸的楼兰、婼羌经尉犁、焉耆到车师的防线,力图阻止西汉向西域的拓展,以及通过西域与西方建立联系。汉武帝派遣张骞出使西域,返回时就是在罗布泊附近的婼羌、楼兰一带被匈奴俘虏的。汉武帝置敦煌郡时,其北部的匈奴和南部的南山羌有意联合,以隔断西汉通西域的道路。最初匈奴企图从张掖经删丹打通河西走廊的南北通道,屡屡派兵欲冲破西汉防线,但均被西汉击败。随着河西四郡的设置,特别是敦煌郡的设置,西汉政府的辖区得以与西域相毗邻,西汉若要连通西域,并通过西域与西方世界建立联系,就必须打破匈奴在罗布泊地区的防线,而打破此防线的关键是实现对楼兰的影响和控制。

楼兰位于西汉经敦煌通西域的孔道之上。出敦煌到西域有南北两道,而车师和楼兰是必经之地。由于北部的车师附属于匈奴,故出敦煌经车师前往西域基本上是不可能的,只有南道的楼兰是西汉出敦煌前往西域的必经之地,这里地处罗布泊南岸,既是匈奴与南羌的结合部,也是匈奴在西域控制比较薄弱的地方。《汉书·西域传上》载婼羌“去阳关千八百里……辟在西南,不当孔道”;鄯善(楼兰)“去阳关千六百里……西北至车师千八百九十里”;“楼兰、姑师当道”,“然楼兰国最在东垂,近汉,当白龙堆,乏水草,常主发导,负水担粮,送迎汉使,又数为吏卒所寇,惩艾不便与汉通”。同传又载“鄯善当汉道冲,西通且末七百二十里”。所谓“当汉道冲”,就是指楼兰是诸道的交汇点:向西南经过且末、精绝、扜弥、于阗、疏勒等西域南道诸国可到中亚;向西北经尉犁、轮台、龟兹、姑墨,或向北经渠犁、焉耆、危须等国可到乌孙;向东北经焉耆可到车师六国等。由于楼兰地处匈奴与南山羌、西汉之间,故在政治上也往往摇摆于西汉与匈奴之间,西汉通使西域给楼兰带来了沉重负担,楼兰因此“攻劫汉使王恢等,又数为匈奴耳目,令其兵遮汉使”。楼兰的态度向背对西汉经敦煌通使西域影响十分重大,西汉要控制西域,首先就要取得对楼兰的控制权。是以汉武帝置敦煌郡之后,就在派人通使西域的同时,派遣赵破奴、王恢出兵攻打楼兰和车师:“于是武帝遣从票侯赵破奴将属国骑及郡兵数万击姑师。王恢数为楼兰所苦,上令恢佐破奴将兵。破奴与轻骑七百人先至,虏楼兰王,遂破姑师,因暴兵威以动乌孙、大宛之属。”这次出兵就是沿着《汉书·西域传》记载的路线出敦煌到楼兰,然后从楼兰到车(姑)师的。“楼兰既降服贡献,匈奴闻,发兵击之。于是楼兰遣一子质匈奴,一子质汉”,楼兰虽然向西汉“降服贡献”,但仍是匈奴和西汉之间的两属政权。

太初四年(公元前101年),“贰师军击大宛,匈奴欲遮之,贰师兵盛不敢当,即遣骑因楼兰候汉使后过者,欲绝勿通”。西汉玉门关军正任文在得到情报后,“上诏文便道引兵捕楼兰王。将诣阙,簿责王,对曰:‘小国在大国间,不两属无以自安。愿徙国入居汉地。’上直其言,遣归国,亦因使候司匈奴。匈奴自是不甚亲信楼兰”。楼兰王死,匈奴先于汉“遣质子归,得立为王”,汉遣使诏楼兰新王入朝,楼兰新王拖延不入朝,“后复为匈奴反间,数遮杀汉使”。由此可见,楼兰仍然游离于西汉与匈奴之间。考虑到通使西域给楼兰造成的负担,西汉此后开始派遣吏士屯田楼兰伊循城,虽然人数不多,但是在一定程度上缓解了楼兰为汉使“负水担粮”的压力。

汉昭帝元凤四年(公元前77年),楼兰的这种游离状态宣告结束。大将军霍光派遣傅介子刺杀楼兰王,继而派遣伊循屯田吏士送楼兰王首于敦煌,并“驰传诣阙,悬首北阙下”。嗣后西汉以楼兰王弟在汉者尉屠耆为王,更楼兰国名为鄯善,又从敦煌派遣吏士千人屯田伊循以镇抚之,置屯田都尉,归属敦煌郡管辖,并置伊循都尉,为过往使节提供饮食并负责迎送。从此以后鄯善完全处于西汉政府的控制之下,其两属局面正式结束,这也标志着西汉完全控制了西域南道。

西汉在与匈奴争夺西域南道楼兰控制权的同时,也开始与匈奴就渠犁、轮台等地展开争夺。史载“自贰师将军伐大宛之后,西域震惧,多遣使来贡献,汉使西域者益得职。于是自敦煌西至盐泽,往往起亭,而轮台、渠犁皆有田卒数百人,置使者校尉领护,以给使外国者”,又“自武帝初通西域,置校尉,屯田渠犁”。尉犁与渠犁地方相临,是匈奴日逐王管辖下的僮仆都尉的驻地。既然西汉已于渠犁、轮台置屯田卒,并置使者校尉管辖这些屯田的吏士,就表明匈奴的僮仆都尉的驻地已经从尉犁、渠犁、轮台一带北移到焉耆、危须一带。西汉将屯田军队安置于渠犁,完全是因为渠犁的地理位置重要,渠犁“东北与尉犁、东南与且末、南与精绝接。西有河,至龟兹五百八十里”,尉犁“西至都护治所三百里,南与鄯善、且末接”,可见途经鄯善前往乌孙、或从西域北道前往中亚的使团必须经渠犁、尉犁一带才能到达。汉武帝于渠犁屯田并置使者校尉,首先是因为渠犁有一定数量的屯田军队驻守,其次是因为这里紧邻匈奴僮仆都尉的驻地,有利于制约匈奴对西域的通使,也有利于西汉对西域南北道的经营。又乌垒“其南三百三十里至渠犁”,轮台在乌垒西南附近,汉昭帝时“以杅弥太子赖丹为校尉将军,田轮台,轮台与渠犁地皆相连也”。渠犁是西汉驻扎屯田军队最为集中的地方,置三校尉分护,“张掖、酒泉遣骑假司马为斥候,属校尉,事有便宜,因骑置以闻……稍筑列亭,连城而西,以威西国,辅乌孙,为便”。在西汉设置西域都护之前,其经营西域的中心实际上在渠犁。汉武帝天汉二年(公元前99年)派遣开陵侯将楼兰兵击车师,征和四年(公元前89年)复派遣开陵侯将楼兰、尉犁、危须等六国兵击车师,都是以渠犁为中心展开的。后来郑吉与匈奴争夺车师,调动的也主要是来自渠犁的屯田部队,军事行动失利后,“胡骑引去,吉乃得出,归渠犁,凡三校尉屯田”。渠犁作为西汉在西域地区的屯田要地,一直维持到西汉后期,悬泉汉简的内容也多次涉及西汉政府经敦煌郡派遣到渠犁的屯田部队和官吏。

西汉占领渠犁并屯田于此,就扼守了西域南北两道的要害,将匈奴的势力压制在焉耆、危须以北的车师一带,基本避免了匈奴经车师等地从北面对西域南北道造成的威胁。《汉书 · 西域传》没有过多记载西汉与匈奴在渠犁一带的争夺,表明西汉在渠犁的大规模屯戍起到了作用。由此看来,匈奴僮仆都尉的军队当无法同时应对使者校尉和三校尉等麾下军事力量的进攻,所以在屯田渠犁之后,西汉军队多保持进攻势态,而匈奴的力量则大抵退守至焉耆、危须以北——僮仆都尉对西域诸国役属之权受到巨大打击。

二、西汉经敦煌郡联合乌孙对匈奴的夹击

乌孙是匈奴西部最为强大的政权,其“户十二万,口六十三万,胜兵十八万八千八百人”。乌孙原与匈奴同俗,“故服匈奴,后盛大,取羁属,不肯往朝会。东与匈奴、西北与康居、西与大宛、南与城郭诸国相接”。元狩二年,西汉取得河西地区,根据张骞的建议请乌孙“东居故地,妻以公主,与为昆弟,以制匈奴”,然而“乌孙远汉,未知其大小,又近匈奴,服属日久,其大臣皆不欲徙”。但乌孙国仍然遣使献马报谢,“其使见汉人众富厚,归其国,其国后乃益重汉。匈奴闻其与汉通,怒欲击之。又汉使乌孙,乃出其南,抵大宛、月氏,相属不绝。乌孙于是恐,使使献马,愿得尚汉公主,为昆弟……乌孙以马千匹聘。汉元封中,遣江都王建女细君为公主,以妻焉……乌孙昆莫以为右夫人。匈奴亦遣女妻昆莫,昆莫以为左夫人”。乌孙虽然与汉通使、通婚,但仍两属于西汉和匈奴。

西汉与乌孙通使、通婚的目的就是“与乌孙共灭胡”。至细君公主死,西汉又以楚王戊之孙解忧为公主嫁乌孙昆弥岑陬,岑陬死,复嫁肥王翁归靡。这种持续的通婚联姻终于在汉昭帝时发挥了作用,改变了乌孙两属的局面,促成西汉与乌孙联合,共同击败匈奴。昭帝时,匈奴在西汉的打击之下开始衰落。元凤元年,匈奴入侵失利,汉得其瓯脱王,匈奴即向西北远去,不敢南逐水草;次年匈奴派兵入侵日勒、屋兰、番和,冀得张掖、酒泉地,被张掖太守击败。由于自知从河西南下与南山羌联合无望,“自是后,匈奴不敢入张掖”。元凤四年,西汉遣傅介子杀楼兰王,改楼兰为鄯善,并屯田鄯善、渠犁,至此匈奴失去对罗布泊地区的控制。为防备西汉从渠犁方向构成威胁,“匈奴发骑田车师,车师与匈奴为一”,此举引起乌孙的恐慌,遂向西汉求救。宣帝即位后,匈奴“即使使之乌孙,求欲得汉公主”。乌孙公主及昆弥上书称:

匈奴复连发大兵侵击乌孙,取车延、恶师地,收人民去,使使谓乌孙趣持公主来,欲隔绝汉。昆弥愿发国半精兵,自给人马五万骑,尽力击匈奴。唯天子出兵以救公主、昆弥。

汉宣帝本始三年(公元前71年),“汉兵大发十五万骑,五将军分道并出”。西汉政府派遣五将军分别从云中、五原、西河、张掖、酒泉出兵击匈奴,其中度辽将军范明友领三万余骑出张掖,后将军赵充国为蒲类将军,领三万余骑出酒泉,“凡五将军,兵十余万骑,出塞各二千余里。及校尉常惠使护发兵乌孙西域,昆弥自将翕侯以下五万余骑从西方入,与五将军兵凡二十余万众。匈奴闻汉兵大出,老弱奔走,驱畜产远遁逃,是以五将少所得”。此战除了乌孙兵,其他各路均没有大的收获:

蒲类将军兵当与乌孙合击匈奴蒲类泽,乌孙先期至而去,汉兵不与相及。蒲类将军出塞千八百余里,西去候山,斩首捕虏,得单于使者蒲阴王以下三百余级,卤马牛羊七千余。闻虏已引去,皆不至期还……校尉常惠与乌孙兵至右谷蠡庭,获单于父行及嫂、居次、名王、犁污都尉、千长、将以下三万九千余级,虏马牛羊驴骡橐驼七十余万。汉封惠为长罗侯。然匈奴民众死伤而去者,及畜产远移死亡不可胜数。于是匈奴遂衰耗,怨乌孙。

其年冬,匈奴遭受更大打击,“丁令乘弱攻其北,乌桓入其东,乌孙击其西。凡三国所杀数万级,马数万匹,牛羊甚众。又重以饿死,人民死者什三,畜产什五,匈奴大虚弱,诸国羁属者皆瓦解,攻盗不能理”。从此以后,匈奴不复往日的强盛,既丧失了对乌孙的控制权,也无法再对西汉通西域构成威胁。

悬泉汉简记载长罗侯常惠曾经敦煌郡往来乌孙,相关资料对研究西汉与乌孙关系史具有重要价值。

三、西汉与匈奴在“车师六国”的博弈

悬泉汉简Ⅳ92DXT0916③:6记载:“车师六国,归命至诚。”根据同批简牍中有明确纪年者推测,此简的书写时间应为西汉晚期。车师是西汉出敦煌后沿西北道通往西域的咽喉之地,无论是途经楼兰、渠犁、焉耆前往乌孙,还是经玉门关北行前往天山北麓诸国,都必须经过车师。

所谓“车师六国”,《汉书·西域传》无此称呼,仅言“及破姑师,未尽殄,分以为车师前后王及山北六国”。依此语意,车师前后国当不在“山北六国”之列(且车师前国并不在天山以北),而南朝宋范晔所著《后汉书·西域传》载:“(车师)前后部及东且弥、卑陆、蒲类、移支,是为车师六国,北与匈奴接。前部西通焉耆北道,后部西通乌孙。” “车师六国”自此始见,并被定义为车师前国、车师后国、东且弥、卑陆、蒲类、移支六国,此后胡三省注《资治通鉴》之“车师六国”,也称“卑陆、蒲类、东且弥、移支、车师前、后王,是为六国”。顾祖禹《读史方舆纪要》等亦从是说。然而,《后汉书·西域传》所言“车师六国”中包含移支国,此乃西汉所无;而西汉时的蒲类后国,则不在其列。据此,似乎《后汉书·西域传》所言“车师六国”为东汉时的称谓,抑或范晔著书时新造的称谓。实则不然。根据悬泉汉简的记载,“车师六国”之称在西汉晚期业已出现,可见《后汉书·西域传》所言乃借古称用之——西汉后期的“车师六国”当非《后汉书·西域传》所言之六国。西汉时天山以北自敦煌以西依次有蒲类、蒲类后、车师后城长、车师后、郁立师、卑陆、卑陆后、劫、单桓、东且弥、西且弥、乌贪訾离等国,再加上天山以南的车师前国、车师都尉国等,在车师国周围足有十余国,如此则悬泉汉简记载的“车师六国”的具体所指无从循迹。是以“车师六国”应当仅指冠“车师”之名的六国,而不包括其余诸国。今查《汉书·西域传》可知,冠“车师”之名的有车师前国、车师后国、车师都尉国、车师后城长国四国。还有“狐胡国,王治车师柳谷,去长安八千二百里”,狐胡国既以车师柳谷为都城,应可冠“车师”之名。另有郁立师国,“东与车师后城长、西与卑陆、北与匈奴接”。《汉书》卷96下《西域传下》,谭其骧主编的《中国历史地图集》标注郁立师国的位置紧邻车师后国,其国名“郁立师”的读音与“姑师”“车师”极似,“郁立”快读十分接近“车(音jū)”。由是可以推测,郁立师国当亦在车师诸国之列。如此,悬泉汉简记载的“车师六国”,实际上更有可能为车师前国、车师后国、车师都尉国、车师后城长国、狐胡国和郁立师国,而非《后汉书·西域传》所言六国。范晔著《后汉书·西域传》时袭用“车师六国”之称,因不明其含义,方列入东且弥、卑陆、蒲类、移支诸国名,胡三省注《通鉴》及顾祖禹《读史方舆纪要》等尽从《后汉书·西域传》,盖皆误。而《汉书·西域传》成于东汉,其所言“山北六国”同样晚于悬泉汉简记载的“车师六国”,大抵亦袭于后者,而其具体所指待考。

西汉占领渠犁后,开始大规模在西域地区驻军屯田,并对车师用兵,与匈奴争夺“车师六国”的控制权。《汉书·西域传下》记载:

车师前国,王治交河城。河水分流绕城下,故号交河……西南至都护治所千八百七里,至焉耆八百三十五里。

车师后国,王治务涂谷……西南至都护治所千二百三十七里。

车师都尉国治所在高昌壁,车师后城长国治所在天山北麓。在匈奴控制车师地区的情况下,一方面,西汉经敦煌到车师前往乌孙,或者经楼兰、焉耆到车师前往乌孙的道路基本上就断绝了,只能从龟兹、姑墨翻越天山前往乌孙,道路凶险程度陡增;另一方面,匈奴将车师等国纳入其直接管辖之下,这样在西汉与匈奴之间就不再有缓冲地带(即瓯脱地),匈奴对西汉在西域的驻军屯田地构成了严重威胁。

西汉与匈奴对车师的争夺实际上从汉武帝时期便已经开始。汉武帝在天汉二年“以匈奴降者介和王为开陵侯”,派遣他将楼兰兵击车师。我们从开陵侯统帅的军队为楼兰兵可以推知,此次针对车师的军事行动应当是经楼兰、焉耆出兵的。由于匈奴援兵赶到,“汉兵不利,引去”。征和四年,汉武帝又派遣开陵侯将楼兰、尉犁、危须等六国兵与重合侯马通南北夹击车师,“诸国兵共围车师,车师王降服,臣属汉”。这种臣属状态一直维持到汉昭帝后期,至匈奴出兵四千骑屯田车师,“车师与匈奴为一”,原先的平衡才被打破。汉宣帝本始三年,西汉派遣五将军与乌孙一起征匈奴,匈奴屯田车师者惊走,车师得以复通于西汉。“匈奴怒,召其太子军宿,欲以为质。军宿,焉耆外孙,不欲质匈奴,亡走焉耆。车师王更立子乌贵为太子。及乌贵立为王,与匈奴结婚姻,教匈奴遮汉道通乌孙者”,于是车师又倒向匈奴,阻挠西汉与乌孙的联系。

虽然早在汉武帝晚期,西汉就开始驻军屯田渠犁、轮台,但大规模的驻军屯田实际上集中出现于汉宣帝时,尤其是与匈奴争夺车师控制权期间。地节二年(公元前68年),西汉派遣侍郎郑吉、校尉司马憙连续两次出兵攻打车师。《汉书·西域传下》记载:

地节二年,汉遣侍郎郑吉、校尉司马憙将免刑罪人田渠犁,积谷,欲以攻车师。至秋收谷,吉、憙发城郭诸国兵万余人,自与所将田士千五百人共击车师,攻交河城,破之。王尚在其北石城中,未得,会军食尽,吉等且罢兵,归渠犁田。收秋毕,复发兵攻车师王于石城。王闻汉兵且至,北走匈奴求救,匈奴未为发兵。王来还,与贵人苏犹议欲降汉,恐不见信。苏犹教王击匈奴边国小蒲类,斩首,略其人民,以降吉……匈奴闻车师降汉,发兵攻车师,吉、憙引兵北逢之,匈奴不敢前。吉、憙即留一候与卒二十人留守王,吉等引兵归渠犁。

车师王恐匈奴兵“复至而见杀”,以轻骑奔乌孙。郑吉迎车师王妻子,置于渠犁,“东奏事,至酒泉,有诏还田渠犁及车师,益积谷以安西国,侵匈奴”。郑吉归来后,“传送车师王妻子诣长安”,并“使吏卒三百人别田车师”,《资治通鉴》将此事记在汉宣帝地节三年。

根据《资治通鉴》记载,汉宣帝元康二年(公元前64年),匈奴以“车师地肥美,近匈奴,使汉得之,多田积谷,必害人国,不可不争”为由,“数遣兵击车师田者。郑吉将渠犁田卒七千余人救之,为匈奴所围”。郑吉因此谏言“车师去渠犁千余里,汉兵在渠犁者少,势不能相救,愿益田卒”,但被朝廷否决,而“止遣长罗侯常惠将张掖、酒泉骑往车师,迎郑吉及其吏士还渠犁。召故车师太子军宿在焉耆者,立以为王;尽徙车师国民令居渠犁,遂以车师故地与匈奴”。又《汉书·西域传下》记载:“诏遣长罗侯将张掖、酒泉骑出车师北千余里,扬威武车师旁。胡骑引去,吉乃得出,归渠犁,凡三校尉屯田。”也就是说,西汉将渠犁驻军屯田编制扩充为“三校尉”,是在汉宣帝元康二年与匈奴争夺车师失利之后。神爵二年(公元前60年),西汉遣后将军赵充国领四万余骑屯缘边九郡备匈奴,西起敦煌,东到辽东。可见从敦煌以西至渠犁一线始终是西汉防御匈奴的重点。

郑吉尽徙车师国民于渠犁并以车师故地与匈奴后,“车师王得近汉田官,与匈奴绝,亦安乐亲汉”。如此,西汉得到了车师的民众,而匈奴得到了车师国故地。这种状况一直持续到神爵二年匈奴日逐王投降西汉,期间双方没有大的军事行动。

四、匈奴日逐王的归降及西汉对匈奴诸部的安置

在西汉派遣郑吉带领渠犁屯田军队与匈奴争夺车师的前后五年时间内,双方没有分出胜负,匈奴占领了车师故地而西汉徙车师民于渠犁。西汉除了增加渠犁屯田军队的建置和数量以加强对匈奴的防御,暂时没有大的动作。

汉宣帝神爵二年,匈奴日逐王归降西汉,这一事件彻底改变了西汉与匈奴之间博弈的态势。《汉书·匈奴传上》记载:

虚闾权渠单于立九年死。自始立而黜颛渠阏氏,颛渠阏氏即与右贤王私通。右贤王会龙城而去,颛渠阏氏语以单于病甚,且勿远。后数日,单于死。郝宿王刑未央使人召诸王,未至,颛渠阏氏与其弟左大且渠都隆奇谋,立右贤王屠耆堂为握衍朐鞮单于。握衍朐鞮单于者,代父为右贤王,乌维单于耳孙也。

握衍朐鞮单于立,复修和亲,遣弟伊酋若王胜之入汉献见。单于初立,凶恶,尽杀虚闾权渠时用事贵人刑未央等,而任用颛渠阏氏弟都隆奇,又尽免虚闾权渠子弟近亲,而自以其子弟代之。虚闾权渠单于子稽侯既不得立,亡归妻父乌禅幕。乌禅幕者,本乌孙、康居间小国,数见侵暴,率其众数千人降匈奴,狐鹿姑单于以其弟子日逐王姊妻之,使长其众,居右地。日逐王先贤掸,其父左贤王当为单于,让狐鹿姑单于,狐鹿姑单于许立之。国人以故颇言日逐王当为单于。日逐王素与握衍朐鞮单于有隙,即率其众数万骑归汉。汉封日逐王为归德侯。

《汉书·西域传上》对匈奴日逐王归降西汉的过程有如下记载:

至宣帝时,遣卫司马使护鄯善以西数国。及破姑师,未尽殄,分以为车师前后王及山北六国。时汉独护南道,未能尽并北道也,然匈奴不自安矣。其后日逐王畔单于,将众来降,护鄯善以西使者郑吉迎之。既至汉,封日逐王为归德侯,吉为安远侯。是岁,神爵三年也。乃因使吉并护北道,故号曰都护。都护之起,自吉置矣。僮仆都尉由此罢,匈奴益弱,不得近西域。

郑吉策划并参与实施了匈奴日逐王归降西汉的行动,《汉书·郑吉传》记载:

神爵中,匈奴乖乱,日逐王先贤掸欲降汉,使人与吉相闻。吉发渠黎、龟兹诸国五万人迎日逐王,口万二千人、小王将十二人随吉至河曲,颇有亡者,吉追斩之,遂将诣京师。汉封日逐王为归德侯。

《资治通鉴》将《汉书·匈奴传》与《汉书·郑吉传》的有关内容综合在一起,记载匈奴日逐王归降西汉的经过曰:

日逐王素与握衍朐鞮单于有隙,即帅其众欲降汉,使人至渠犁,与骑都尉郑吉相闻。吉发渠犁、龟兹诸国五万人迎日逐王口万二千人、小王将十二人,随吉至河曲,颇有亡者,吉追斩之,遂将诣京师。汉封日逐王为归德侯。

胡三省注“河曲”曰“黄河千里一曲,此当在金城郡界”,非是。河曲这个地方肯定不在金城郡界,而应当在西域,系西汉渠犁屯田军队与匈奴日逐王管辖区域的接合部,并且应当更靠近匈奴日逐王管辖的区域。匈奴人在投降西汉的过程中反悔逃亡实有先例,汉武帝元狩二年,浑邪王杀休屠王投降西汉时,便同样发生了匈奴人因临时反悔而叛逃的事件。根据《汉书·霍去病传》记载,汉武帝命霍去病迎接浑邪王,“去病既度河,与浑邪众相望。浑邪裨王将见汉军而多欲不降者,颇遁去。去病乃驰入,得与浑邪王相见,斩其欲亡者八千人,遂独遣浑邪王乘传先诣行在所,尽将其众度河,降者数万人,号称十万”。此事的前后经过与郑吉接受匈奴日逐王降汉大致相同。如果“日逐王口万二千人、小王将十二人”已经进入西汉境内,这些降汉的匈奴人就将被分批送往内地,不再有聚集的可能,此时反悔逃亡几乎是难如登天的。况且若从匈奴右地辗转数千里到金城郡,匈奴降者想必已经被拆分为很多批,每批人都将处于西汉护送部队的严密监视之下,根本不可能发生逃亡事件。郑吉在追斩匈奴逃亡者之后,才着手将匈奴日逐王等送往京师。我们从悬泉汉简的记载中了解到,当匈奴日逐王到达悬泉置时,其随从的人员数量并不多。也就是说,在匈奴日逐王到达敦煌之前,郑吉很可能已经处置完了匈奴降者的反悔逃亡事件,所以河曲并不在金城郡,而是在敦煌以西的地方,我们推测应当在渠犁以北的焉耆一带。《山海经》《史记·大宛列传》《汉书·西域传》《水经注》以及敦煌地理文书等记载黄河发源于葱岭,注入罗布泊,“潜行地下,南出于积石,为中国河云”。可见塔里木河在西汉时期被公认为黄河的源头,所谓河曲就在塔里木河流域,河是西汉时期对黄河的专称。《汉书·西域传》记载渠犁西有河,这个河指的就是被泛称为黄河的塔里木河。塔里木河流经轮台之南后汇入开都河,再由东南流入罗布泊。《水经注》记载这段河流的情况如下:

其水又东南注大河。大河又东,右会敦薨之水,其水出焉耆之北敦薨之山,在匈奴之西,乌孙之东……二源俱道,西源东流,分为二水,左水西南流,出于焉耆之西,径流焉耆之野,屈而东南流,注于敦薨之渚。右水东南流,又分为二,左右焉耆之国。城居四水之中,在河水之洲,治员渠城,西去乌垒四百里,南会两水,同注敦薨之浦。东源东南流,分为二水,涧澜双引,洪湍濬发,俱东南流,径出焉耆之东,导于危须国西。国治危须城,西去焉耆百里。又东南注,注于敦薨之薮。川流所积,潭水斯涨,溢而为海。《史记》曰:焉耆近海多鱼鸟。东北隔大山与车师接。敦薨之水自西海径尉犁国,国治尉犁城,西去都护治所三百里,北去焉耆百里。其水又西出沙山铁关谷,又西南流,径连城别注,裂以为田……其水又屈而南,径渠犁国西。故《史记》曰:西有大河。即斯水也。又东南流,径渠犁国,治渠犁城,西北去乌垒三百三十里。汉武帝通西域,屯渠犁,即此处也。南与精绝接,东北与尉犁接。又南流注于河。

我们从这段记载可以得知,开都河与塔里木河在渠犁之南汇合,因此渠犁附近的两河交汇之地应当就是所谓河曲之地。由于匈奴日逐王在进入西汉境内之初,其部落尚未被打乱解散,对降服西汉也还不适应,故而如果在此时反悔,叛逃者很快就会重新进入匈奴的管辖范围。而只有当叛逃事件发生在我们定义的河曲之地时,郑吉才能调集军队进行追斩,也才能由他决定派人将匈奴日逐王诣送京师。如果匈奴日逐王部已到达敦煌郡以东地区,那么护送任务就根本不可能完全由郑吉负责。同样,追击叛逃者的任务也不会单独交给郑吉。

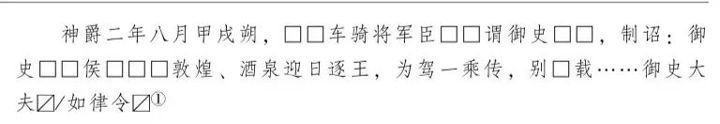

匈奴日逐王东行“诣京师”曾经过敦煌悬泉置,悬泉汉简中保存有接待匈奴日逐王的相关记录,Ⅰ91DXT0309③:167-168《神爵二年悬泉厩佐迎送日逐王廪食册》载:

广至移十一月谷簿,出粟六斗三升。以食县泉厩佐广德所将助御效谷广利里郭市等七人,送日逐王,往来三食,食三升。校广德所将御,故禀食县泉而出食,解何?

简文提及悬泉置厩佐广德带领效谷县广利里郭市等七人“送日逐王”,也就是说,匈奴日逐王到悬泉置时已同其部落分开,他很可能是单独前往长安的,因此其部落小王叛逃不可能发生在金城河曲。关于悬泉置接待匈奴日逐王的记录,亦见于悬泉置遗址采集1301简(87-89DXC:12):

神爵二年十一月癸卯朔乙丑,县泉厩佐广德敢言之。爰书:厩御千乘里畸利谨告曰:所葆养传马一匹,骓,牡,左剽,久坐,肥,齿二岁,高六尺一寸。□□敦煌送日逐王东至冥安,病死,即与/御张乃始、冷定杂诊,马死,身完,毋兵刃木索迹,病死。审证之。它如爰书,敢言之。

又悬泉汉简Ⅱ90DXT0313③:5:

我们通过悬泉汉简的记载可知,郑吉在护送匈奴日逐王前往长安时,并没有将匈奴日逐王与其部落万余人一同送往长安,而是分批护送东行的。

匈奴日逐王降服西汉,西汉动用“渠犁、龟兹诸国五万人”迎之,同时通过这次行动取得车师地,至汉元帝时置戊己校尉进行屯田。此后西汉将车师故地变为其直属地,戊己校尉成为西汉经营西域的基地,而本属匈奴的小种部族如蒲类等国亦归附西汉。悬泉汉简Ⅱ90DXT0115④:39记载:

出粟五斗二升。以食安远侯副卫司马遣假千人尊,所将送匈奴归义抪类王使十一人,质子三人,凡十三人,人一食,四升,东。

抪类王即匈奴蒲类王,日逐王降汉,蒲类王也随之降汉。从简文中郑吉被称为安远侯来看,送蒲类王归汉应远晚于送日逐王归汉,这再次表明郑吉是分批将匈奴日逐王及其部落遣送到西汉内地的。《汉书·西域传下》对蒲类国和蒲类后国的记载如下:“蒲类国,王治天山西疏榆谷,去长安八千三百六十里。户三百二十五,口二千三十二,胜兵七百九十九人。辅国侯、左右将、左右都尉各一人。西南至都护治所千三百八十七里。蒲类后国,王去长安八千六百三十里。户百,口千七十,胜兵三百三十四人。辅国侯、将、左右都尉、译长各一人。”蒲类国在蒲类海附近,紧邻车师,一度附属于匈奴,是匈奴管辖下的一个小国,故又称“匈奴蒲类”。汉宣帝本始中派遣五将军与乌孙合兵征匈奴,曾以赵充国为蒲类将军:

蒲类将军兵当与乌孙合击匈奴蒲类泽,乌孙先期至而去,汉兵不与相及。蒲类将军出塞千八百余里,西去候山,斩首捕虏,得单于使者蒲阴王以下三百余级,卤马牛羊七千余。

蒲阴王,应当居住在蒲类泽北边,这里很可能是代指蒲类后国。《汉书·西域传下》记载:

地节二年……收秋毕,复发兵攻车师王于石城。王闻汉兵且至,北走匈奴求救,匈奴未为发兵。王来还,与贵人苏犹议欲降汉,恐不见信。苏犹教王击匈奴边国小蒲类,斩首,略其人民,以降吉。

可见对蒲类国来说,其国弱兵少,又夹在西汉与匈奴之间,不可能两属——若不附属于匈奴,就得投降西汉。悬泉汉简Ⅱ90DXT0115④:39所谓“匈奴归义抪类王”,就是指匈奴蒲类王投降西汉之后,西汉给予他“归义”的称号;蒲类王派遣“质子三人”入汉,则表达了他归附西汉政府的决心。如前所述,简文中称“安远侯”者即郑吉,根据《汉书·郑吉传》记载,他于神爵二年接受匈奴日逐王降汉,并在任西域都护后受爵安远侯,则此简当书于神爵二年之后。郑吉的主要事迹集中于宣帝地节至甘露年间,《汉书》虽不载其具体卒年,但当在甘露之后。又《汉书·西域传上》记载:

至元帝时,复置戊己校尉,屯田车师前王庭。是时匈奴东蒲类王兹力支将人众千七百余人降都护,都护分车师后王之西为乌贪訾离地以处之。

根据《资治通鉴》记载,西汉初置戊己校尉,使屯田车师故地,始于汉元帝初元元年(公元前48年):“是岁,初置戊己校尉,使屯田车师故地。”胡三省注认为:“宣帝元康二年,以车师地与匈奴。今匈奴款附,故复屯田故地。”而甘露之后已不见郑吉事迹,则初元时郑吉当已去世,至少已不再任西域都护,是以悬泉汉简Ⅱ90DXT0115④:39当书于元帝初元之前。由此可知,简文所载匈奴蒲类归义王,当非初元元年降汉的东蒲类王兹力支,而更可能为降汉时间更早的蒲类后国王。蒲类后国在遭受赵充国的军事打击与车师的掳掠后,国力敝尽,故其王在日逐王降汉后亦归降于西域都护郑吉。根据以上考述我们可知,悬泉汉简记载的匈奴蒲类归义王使团奉献经悬泉置之事,当发生于神爵二年之后、初元元年之前。这一时间区间恰好在匈奴日逐王降汉之后,因而可以说,匈奴日逐王的归降带动了附属匈奴的蒲类国之归降。

汉简另载有“呼律归王”与“郝宿湖王”,二者应当与日逐王一样,都是降汉的匈奴名王。悬泉汉简Ⅴ92DXT1813②:12记载:“□呼律归王、副郝宿湖王/使永。”呼律,西汉时匈奴有丁零王卫律,或即其类。另《汉书·匈奴传上》载宣帝地节二年,匈奴阏氏之父左大且渠“乃自请与呼卢訾王各将万骑南旁塞猎,相逢俱入”。“呼卢訾王”很可能就是“呼律居訾王”,即悬泉汉简记载的“呼律归王”。陕西榆林市曾出土“汉匈奴呼卢訾尸逐”汉印,山西河曲县曾出土“汉匈奴呼律居訾成群”汉印,其中的“呼卢訾”“呼律居訾”,亦即悬泉简所载“呼律归王”。由此我们可以推测,悬泉汉简所载“呼律归王”指匈奴呼律归义王,他经敦煌归附西汉,最后被安置在山西河曲县,这里临近南匈奴安置区,西汉政府将归义的匈奴诸部落安置在沿边诸地,同诸属国一样进行管理。关于“汉匈奴呼律居訾成群”等印含义的讨论众多,今不赘述,但引具有代表性的陈直与黄盛璋的观点。陈直《汉晋少数民族所用印文通考》解释“汉匈奴呼律居訾成群”曰:

按:《汉书·匈奴传》云:“莽封(蔺)苞为宣威公,拜为虎牙将军,封(戴)政为扬威公,拜为虎贲将军。单于闻之怒曰,先单于受汉宣帝恩,不可负也。今天子非宣帝子孙,何以得立。遣左骨都侯右伊秩訾王呼卢訾,及左贤王乐,将兵入云中益寿塞,是岁建国三年也。”本印之呼律居訾,疑即《匈汉传》所称之呼卢訾,呼律与呼,音有轻重,居訾与卢訾,音有转变耳,成群应为呼律居訾王之名也。

根据陈直的推测,“呼律居訾”即《汉书·匈奴传》中的“呼卢訾”。“左骨都侯”为南匈奴高级武职名,属左大将,掌领兵,为二十四长之一。呼韩邪单于附汉后,诸骨都侯亦屯驻一方,助汉戍边。黄盛璋《关于博物馆藏传世汉匈奴语官印考》中的观点跟陈直一致,他认为“律居”急读就是“卢”,“呼卢訾”或“呼律居訾”当是匈奴异姓部落。如此说成立,则“呼律归王”之“呼律”应是“呼律居訾”的省称。另外,我们认为“归王”或许是“归义王”的省称。《史记·建元以来侯者年表》《汉书·景武昭宣元成功臣表》都有“以匈奴归义王降侯”的记载,《三国志》也有关于鲜卑“归义王”的记载,则“呼律归王”可能就是指“呼律居訾归义王”。匈奴日逐王降汉时“口万二千人、小王将十二人随吉至河曲”,这里面或许就包括“呼律居訾”部的归义小王。当然,这只是其中的一种可能,也不能排除“呼律居訾”部是在两汉时期的其他阶段归顺汉朝的。《汉书·匈奴传上》记载汉昭帝始元年间(公元前86—前80年)匈奴有卢屠王:“壶衍鞮单于既立,风谓汉使者,言欲和亲。左贤王、右谷蠡王以不得立怨望,率其众欲南归汉。恐不能自致,即胁卢屠王,欲与西降乌孙,谋击匈奴。卢屠王告之,单于使人验问,右谷蠡王不服,反以其罪罪卢屠王,国人皆冤之。”按照黄盛璋的说法,“律居”为“卢”,卢屠王很可能与“呼律归王”有关联。另北朝有胡姓“斛律”,如名将斛律金、斛律光等皆其证。“斛律”与简文“呼律”发音基本相同,并且史载斛律金系“朔州敕勒部人”,敕勒与“汉匈奴呼律居訾成群”汉印出土地极近,而敕勒又称铁勒、丁零、高车,西汉时卫律为匈奴丁零王。由此可以大胆推测,归义汉朝的“呼卢訾”或“呼律王”,有可能是附属于匈奴的丁零部落的首领,归降汉朝后,其部众被安置于河东北部的云中、朔州一带,至十六国北朝时,仍有胡姓“斛律”遗存。此仅备一说,待进一步考证。

简文又言“副郝宿湖王”,意即“郝宿湖王”为“呼律归王”之副。“郝宿湖王”者,《汉书·匈奴传上》载“(虚闾权渠)单于死。郝宿王刑未央使人召诸王,未至,颛渠阏氏与其弟左大且渠都隆奇谋,立右贤王屠耆堂为握衍朐鞮单于……握衍朐鞮单于立,复修和亲,遣弟伊酋若王胜之入汉献见。单于初立,凶恶,尽杀虚闾权渠时用事贵人刑未央等”。此事发生在神爵二年。“郝宿王刑未央”之“郝宿”与简文所言“郝宿湖”发音几同,后者快读即为前者,当为同一王号,则“郝宿王刑未央”与“郝宿湖王”应为同一人,而其名“刑未央”明显为汉名,因而“郝宿湖王”当属亲汉者。考虑到握衍朐鞮单于已于神爵二年诛杀“郝宿王刑未央”,则简文所载内容当发生在匈奴日逐王降汉之前。还有一种可能,就是刑未央死后,又有继为“郝宿王”者,他在随后的匈奴日逐王降汉过程中,与“呼律王”同为“小王将十二人”之一。总的来说,在匈奴日逐王降汉前后,匈奴的“呼律王”(“呼卢訾王”)、“郝宿湖王”(“郝宿王”)等名王亦归降或附属于西汉,此皆匈奴统治西域形势崩溃的体现。又悬泉汉简Ⅱ90DXT0215S:250记载:“未能归国,愿降受处。”此简文由甘肃简牍博物馆馆长朱建军同志提供。简文反映的或许就是西汉敦煌郡对归降者的安置情况,这些归降者可能也是来自匈奴。

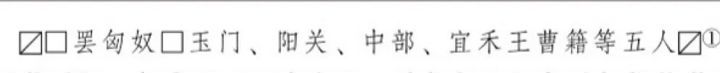

此外,参与迎接匈奴日逐王归降的也包括敦煌驻军,悬泉汉简Ⅱ90DXT0114④:34记载:

此简虽不载时间,但言及“罢匈奴”,则当在汉宣帝时匈奴僮仆都尉罢除前后。是知郑吉不仅调集了西域屯田军队和诸国兵力,还从敦煌征调了玉门关、阳关、中部、宜禾等都尉的兵力前往迎接匈奴日逐王投降部众。

匈奴日逐王以及其后南匈奴呼韩邪单于归附西汉,是西汉与匈奴之间关系日益密切的体现。匈奴右部不断派遣使者经敦煌郡前往长安奉献,敦煌悬泉置为接待这些往来的匈奴使客,在驿站专门配置了匈奴语译人负责翻译工作,这在悬泉汉简中留下了珍贵的记录。如简Ⅰ90DXT0209⑤:16:

出穈三石八斗四升。己未,以食从吏小史及匈奴译所乘马卅□。又简Ⅱ90DXT0214②:571:

出粟小石二石七斗。河平四年十二月壬午,县泉置佐延年,付遮要厩佐张忠,以食匈奴□□。

可见自汉宣帝神爵至汉成帝河平年间,敦煌悬泉置接待过往的匈奴使者已成为一种常态化现象。

通过以上对西汉与匈奴在西域地区争夺过程的梳理可知,首先,西汉为了开通西域南道,开始与匈奴争夺地当孔道的楼兰,迫使楼兰从附属于匈奴的政权逐渐变为两属政权。此后西汉扶持亲汉的尉屠耆为王,改楼兰国名为鄯善,并通过派遣军队屯田伊循、置伊循都尉,修筑敦煌至罗布泊的亭隧,设置骑置等邮驿系统,极大减轻了西汉通使西域对鄯善造成的负担,使鄯善完全附属于西汉。其次,西汉通过在渠犁、轮台屯田等举措,取得对西域北道诸国的控制权,再通过联姻将乌孙由两属政权变为亲汉政权,并与之联合出兵打败匈奴,断匈奴之右臂。再次,西汉连续出兵攻打匈奴直接管辖下的车师,通过与匈奴的争夺肢解车师,随后西汉得到车师大部分民众并将之移徙至渠犁,而匈奴则掳掠少部分车师民众并占据车师故地,从此车师基本上再也无法协助匈奴对西汉构成威胁。最后,匈奴日逐王于神爵二年归降西汉,匈奴撤罢管辖西域的僮仆都尉,此举意味着匈奴已经放弃了对西域地区的控制权。同年,西汉设立西域都护,以郑吉为首任都护,是为西汉完成对西域地区控制之标志。 来源 :《中国社会科学院大学学报》2023年第6期

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!