文旅资讯

-

甘肃“四普”进行时 | 临夏回族自治州广河县召开第四次全国文物普查工作领导小组第一次会议暨部署推进会

7日9日,临夏回族自治州广河县第四次全国文物普查工作领导小组第一次会议暨部署推进会召开。

-

央视新闻 :这些博物馆的“显眼包”们,赢麻了!

提到博物馆,您会想到什么?厚重的历史,巨型的文物?在甘肃省博物馆,文物可吃、可玩,还可以带回家。游客不仅可以买到天水麻辣烫、兰州冻梨、定西土豆,还可以带敦煌壁画回家、牵着铜奔马去河边“玩耍”,注意,这里说的都是文创产品。

-

甘肃省文物局举办2024年度年轻党员干部能力素质提升培训班

6月30日至7月5日,甘肃省文物局依托玉门铁人干部学院举办年轻党员干部能力素质提升培训班。省直文博系统40余名年轻党员参加培训。

-

甘肃“四普”进行时 | 天水市武山县完成第四次全国文物普查龙台镇调查工作

天水市武山县作为全省普查试点县,自第四次全国文物普查工作启动以来,先后完成了洛门镇、沿安乡野外文物调查工作,近期开展龙台镇“四普”调查工作。

-

第二届全国文艺评论新锐力量专题研修班在甘肃张掖开班

为深入学习贯彻习近平文化思想特别是习近平总书记关于文艺工作的系列重要论述,按照《2024年中国文联文艺人才和管理干部教育培训计划》,7月8日,第二届全国文艺评论新锐力量专题研修班在甘肃张掖开班。

-

甘肃省文物局举办2024年第二期学习大讲堂

7月8日下午,甘肃省文物局举办“学习大讲堂”(第二期),邀请省文物局党组成员、副局长、教授陈于柱同志以《敦煌文献与武威西夏木板画互证研究》为题作授课辅导,局机关全体党员干部、省直各文博单位专业技术人员代表等70人聆听讲座。

-

合理膳食健康生活倡议书

为贯彻落实《健康中国行动(2019-2030年)》《国民营养计划(2017-2030年)》和《中共中央宣传部等关于进一步做好节约粮食宣传教育和行为引导工作的通知》等精神,甘肃省国民营养健康指导委员会(简称省营养委)向全省广大群众提出如下倡议。

-

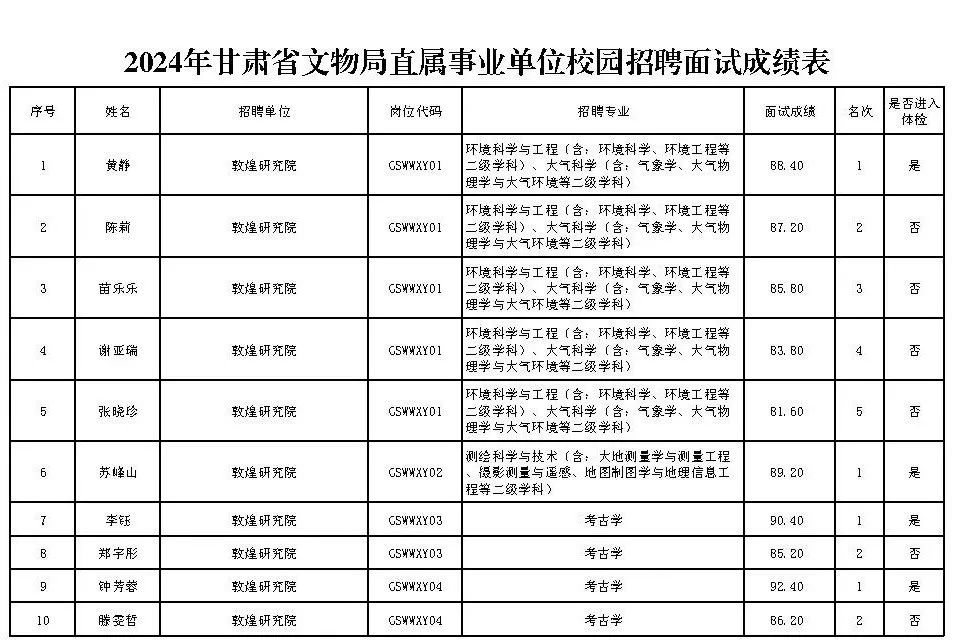

2024年甘肃省文物局直属事业单位校园招聘面试成绩7月8日公布

7月8日将2024年甘肃省文物局直属事业单位校园招聘面试成绩予以公布,请登录甘肃省文物局网站或关注甘肃省文物局微信公众号查询。

-

甘肃“四普”进行时 | 临夏回族自治州康乐县第四次全国文物普查领导小组第一次会议召开

7月5日上午,临夏回族自治州康乐县第四次全国文物普查领导小组第一次会议召开,会上书面学习了《中华人民共和国文物保护法》,传达学习了全国、全省第四次全国文物普查领导小组第一次会议精神,对《康乐县第四次全国文物普查实施方案》进行了解读。

-

7月2日祁连山国家公园自然博物馆开馆

7月2日,祁连山国家公园自然博物馆在张掖市肃南裕固族自治县建成开馆。