拼接的碎片

——回忆徐清辉先生

王登渤

收到弋舟兄发来的微信,起初并未在意。等到打开看时,已经是半夜时分。

弋舟兄发来的是大学同窗周绚隆写于2014年的文章——《忆清辉师》。匆匆浏览一遍之后,躺在床上再也无法安眠。那一夜,朦胧之际,总感觉有一只黑色的大鸟在梦中飞过,大鸟不停地抖落黑色的羽毛,宛若纷飞的大雪,横无际涯,堆积如山。

绚隆兄的文章,写的是我们的大学老师徐清辉先生。这曾经是我不愿意触及的一个话题,因为每每念及徐先生,总有许多难以言说的东西,如鲠在喉。

不知为什么,思绪被绚隆兄的文章撩拨而起,纷乱之余,满是一些记忆的碎片,既清晰又混沌,历历往事,涌上心头。在那一刻,我居然有了一种不吐不快的冲动,觉得自己应该写下一点什么。毕竟,我也是徐先生的学生,曾经与她有过太多的交集,曾经得到过她太多的点拨和教诲。在她把自己幽闭于兰州大学一间逼仄狭小的斗室之中时,我和爱人是为数不多可以敲开她紧闭的屋门并不计时间长谈的人。那一次次长谈的内容,虽然已经模糊,但其中的许多精彩的片段,还是刻印在了脑海之中。

我似乎应该写点什么了。掐指算来,徐先生的辞世,已经将近二十年,对于许多人乃至于母校兰大的师生们而言,她早已不再作为一个话题被人们念及和提起,这与她的生前身后,早已不可同日而语。一个远去的身影,夹杂着许多诸如古怪、刻薄、无情等负面的评价,即将消失,或许还会被人遗忘,但对我而言,她却像一个巨大的存在,无法忘怀。

我必须写点什么,这不仅仅是一时的冲动,而是一种情感的驱使,让我在这样的想法里无法自拔。

真正开始写的时候,心里竟然有了许多的不安。这份不安,来自于心底的大片空白。我这时才意识到,在我的心底根本无法还原出一个完整的徐先生的形象。关于她的家世、出身、求学历程、情感经历以及她的内心世界等等,竟然宛若一个个残存的碎片,显得极其凌乱和细碎。面对这样的感觉,我又有了一种无从下笔的茫然。

在网上,居然搜索到了徐先生去世时兰大文学院发的讣告:

徐清辉,女,汉族,1934年7月19日出生,原籍江苏昆山,出生地上海市。1946年9月至1947年7月,在上海私立培成女子初中学习;1947年9月至1949年5月,在上海私立中西女中学习;1949年5月至1953年9月,在上海市立第三女中学习;1953年9月至1957年7月,在北京大学中文系学习,1957年9月分配来兰州大学工作。1957年9月至1959年3月,在兰州大学中文系任助教,1959年3月至1961年8月,在兰州艺术学院文学系任助教,1961年9月后任兰州大学中文系助教、讲师、副教授、教授。

徐清辉教授1981年2月至1984年4月曾赴美国普林斯顿大学进修并担任客座教授,回国后任中华全国美学学会、中华全国比较文学学会、美国文学研究会会员。徐清辉教授专长于西方哲学、美学、文学,曾为本科生、研究生讲授《西方文学》、《欧洲文学史》等课程。1979年后在《美学》杂志发表系列论文,其中《黑格尔论人物性格》受普遍好评。1993年出版的33万字专著《认知与会心-汉藏文化象征对照释读》,是一本从文化学、符号学、信息学角度研究汉藏文化不可多得的佳作,展现了作者深厚的哲学功底和文化造诣。

这样的描述作为讣告无可厚非,可在我眼里总觉得过于空洞和呆板,显得缺乏血肉和鲜活,但是真的让他的经历和学识以及风采变得鲜活和充满血肉与灵性,或许对于所有的人都是一个难题。看到过一些回忆徐先生的文字,留下的也只是一些片段和某个场景、事件。描述徐先生,确实是个难题。

定心一想,徐先生于我,可能就是这样的一种状态,在她生前与我交往的过程中,出于对她的尊重和崇敬,我从没有主动向她打探或探寻些什么,只是在她不经意的只言片语中去产生一丝揣摩或联想;在她去世之后,还是因为这份憧憬和尊重,总是在不同的场合、在与她有过交集的人那里以及在不同的文章和网络上去搜寻或汇集点关于她的讯息。这样做,其实还是有一点想还原、了解先生的过去与当时,试图能够真正地刻画出一个相对完整的徐先生的形象。

这样做的结果,或许只能是让各种讯息更加碎片化,更加让我难以言说,因为碎片化的讯息,有时甚至让我难以辨别真伪,难以连缀和拼接。

十多年来,徐先生于我而言,仍然是一种碎片化的存在,但却又无法忘怀。

此时,我所能做的,只能是努力地将这些碎片化的讯息做一些简单的拼接,它可能永远无法完整和准确,但对于我而言,只能如此,也必须如此。

关于徐先生的家世,记得有一次与她聊天时,说到了叶以群先生。我上大学时,文学理论课正是采用叶先生的《文学的基本原理》作为教材,书上的署名是以群。言谈间,徐先生突然说道,叶以群先生曾经和她的父母同住一栋楼,文革期间,正是从那里跳楼自杀的。

我当时的感觉是,能与叶以群这样的大学者同住一楼,想必其父母一定不是普通人等。于是这件事一直记在了心头。那是怎样的一栋楼呢?这又成了一个疑问。

不知为什么,徐先生去世以后,关于这栋楼的讯息倒是接踵而来。

陈德宏兄在回忆徐清辉先生公子胡河清的文章中说,(胡)河清自杀前他的挚友朱大可曾向他发出警告,说他在上海的私宅阴气太重,不宜久居。而胡的私宅曾经是晚清重臣李鸿章的住宅。此传闻若属实,便又令人产生一连串的遐想:胡家与李家有何历史渊源?胡家为什么会拥有李家的私宅(即使是一部分)?胡家全家的命运悲剧真的与他们的私宅有关吗?……重重迷雾……迷雾重重……

循着德宏兄的疑问,我查到了著名学者朱大可的原文,提到的是一座位于上海静安区华山路的一座名唤枕流公寓的地方。这是一座在上个世纪初叶由英资泰兴银行建造的西班牙风格的花园公寓。建成不久即被李鸿章家族购去。朱大可先生所言不甚准确,买房子的是李鸿章,但他从未在此居住过,继承并经营这套房产的业主是李鸿章的三儿子李经迈。“枕流”一词当出自《世说新语》,取“枕石漱流”,亦即暂避喧嚣,有一种枕石漱流的雅致与清逸。这个名字应该是李鸿章取的。

枕流公寓是上海的一座知名建筑,就在这里居住过的名人而言,从上世纪三十年代到现在,是一长串令人惊异的名讳——著名影星周旋,文艺理论家叶以群,著名演员孙道临、王文娟夫妇、乔奇,评弹艺术家余红仙,作家峻青、周而复,文汇报总编徐铸成,画家沈柔坚,人大常委会副委员长胡厥文等等。据说作家张爱玲也曾居住于此,此事也有不同的说法,但张爱玲作为李鸿章的外孙女,住在这里也完全可能。

的确,这座楼聚集过一大批文艺界的名流,徐先生家能同居于此,大致可以看出其家族出身的不一般了。但究竟为什么会如此的不一般,抑或是她的家族渊源究竟怎样,我没有做过更进一步的考证与探究,因为我觉得已经没有必要了。有人说,她的家族曾是江南状元及第府中人,对此我已经失去了兴趣,她走出的这座公寓所能传达出的信息,已经足够了。尽管获取这些信息时,徐先生已经去世很长一段时间了。

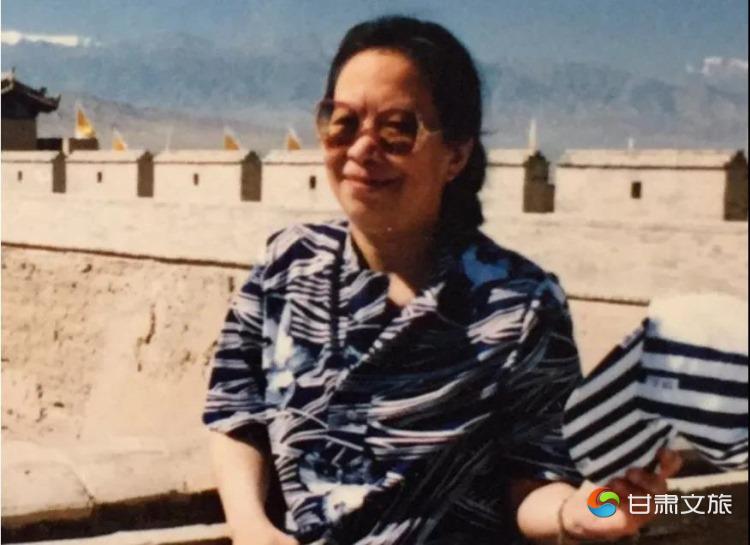

对一个人而言,其出身如何,或者是不是有一个贵族的血统,有时很重要,但大部分时间并不是特别重要,也无需做更多的纠缠。寒门弟子中出现的俊才自古以来比比皆是。但对于徐清辉先生而言,她的出身,是一个挥之不去的存在,因为她所显现的一种气质,不是后天的养成,而是与生俱来的,这种气质,我们作为学生,在见她第一面时便强烈地感受到了。

大学三年级,她站在了我们的课堂上,讲授一门叫做《当代西方思潮》的课程。之前,学生间的传言是徐先生学问甚好,讲课尤为精彩,会五国语言。

讲桌上,在她没有登台时就与别的老师有了不一样的地方,多了一个台式话筒,教室里从未用过的两个音箱与之相连。对此,我们感到了一丝错愕。

徐先生走上了讲台,一头烫得极其精致的卷发,一副眼镜,娇小的身材,干练,不算漂亮但很清秀,吸引我们眼球的是她手上的那一双丝质的手套,讲课期间自始至终都未曾脱下,包括板书的时候。她解释说,在讲课之前,她的嗓子完全失声,是吃了时任兰大中文系系主任柯杨先生的十多副中药才略有恢复,所以只能用话筒,否则这个课真的上不了了。所谓的略有恢复,的确是实情,因为她的声音借助话筒仍然显得纤细低柔,气息微弱。说老实话,她的第一节课,我基本上没听懂,约略记得是在批评文艺理论研究中的统计学方法,她的讲课没有讲稿,信马由缰,我的笔记也跟不上。至今,那本笔记仍然凌乱不已,看不出个头绪。讲桌上放着一本书,她不时地拿起来念其中的几段文字。我趁课间,看到了这本书的书名——《黑格尔哲学讲演录》。这门课,没上多久,八九年的那一场风波便让它中断了,再未恢复。后来我才知道,这是她最后一次站在兰大的讲台上。

虽然没有听懂课,但被徐先生身上散发出的那一股特有的气质所吸引,所以决定去拜访她,名义非常的冠冕堂皇——请教问题。

来到她的家门,映入眼帘的是贴在门框上的那个小纸条,原文已经记不住了,大意是不要敲门,恕不接待来访。这一刻,我相信了当时关于她的种种传言,比如,说她古怪,甚至刻薄易怒,不容易打交道等等,由此看来,这些传言并不是空穴来风。但我还是硬着头皮敲门了。

门居然开了,她一眼认出了我,客气地把我引进了屋子。她一个人居住的那间屋子非常逼仄,而且凌乱不堪,到处堆着东西,甚至无从下脚。她让我坐在之前她坐的沙发上,正对着电视。当时,正在播放新闻联播,一条关于土耳其总统的采访出现在画面上。

话题自此开始。徐先生先入为主地就这位总统的谈话说起了她的看法。大意是土耳其最终的目的是加入北约,总统先生正在以诉苦的方式来给西方作秀。这一幕,虽然已经过去了很多年,但十分清晰。因为那一天晚上,我虽然是抱着请教的态度而来,却没能插上话。几个小时的时间里,徐先生一直在滔滔不绝,话题不断。渊博的知识,广阔的涉猎面,深邃的思想,在她纤细的气息中汩汩而出。赵俪生先生当年说他与嵇文甫先生的对谈“吐嘉言如锯木屑,霏霏不绝”,那一晚,我感受到了这个境界。临别时,我向她提出借那本《黑格尔哲学演讲录》,她闻言显得非常高兴,爽快地把书从书架上拿了出来,递给了我,说,做个读书人吧。

不知为什么,听着她的谈话,我想起了她门框上的那个字条,一个将自己幽闭的人,或许也在忍受着巨大的寂寞。但她敏锐的思考却不曾停止,老师的身份与职业,又需要把这些思考传递和交流出来,这或许是她派遣自己的一种方式吧。不管怎么说,我最大的庆幸是,她为我打开了那扇紧闭的房门,接受了我。

那个时候,我们班能敲开她房门的同学不多,除了我,再就是肖同庆、刘瑞林等个把人,而系里的老师们有不少依然在吃着她的闭门羹。再后来,除了我去她家,我也曾带着我的女朋友胡颖造访过几次。有一次,一口气听她讲到了后半夜,出门时已经是月朗星稀,我送胡颖去女生宿舍,叫了半天门,胡颖才进去。胡颖和我的感觉是一样的,徐先生是一个无时不在忍受寂寞而又无法排遣寂寞的人。

去还那本《哲学讲演录》。这是让我读得很吃力的一本书。古人云“少年读书如隙中窥月,中年读书如亭中望月,老年读书如台上观月”。我那个时候恐怕连隙中窥月都谈不上,所以在她和我交谈读书感想时,我几乎无话可说,倒是谈到一个话题时,她说了一句,我的老师贺麟先生是这样认为的……我在那一刻才知道她是贺麟的学生。哲学家贺麟,在我们那一代学子中,是一个宛若山峰般的存在。

其实,对于徐先生的朋友圈我总是通过这样的方式碎片化地去连缀。比如,有一次说到《河殇》中关于农民起义的观点,她突然说了一句,这是洪谦先生的说法。洪先生的观点很深邃,也很孤独,认可度不高。但有道理,因为据我对他的了解,他不是一个随波逐流的人。我问,为什么?她说,我们很熟悉。再比如,我这一辈子学不好英语,而且对这门课也毫无兴趣。她板起脸来对我说,你不笨,为什么学不好英语?我说,我的大脑信息区已经被中文占满了,没有英文的空间了。她说,这是诡辩。接着让我去读《许国璋英语》,说那本书编得不错。推荐给你,是因为书不错,不是因为许国璋是我的舅舅的缘故。我这才知道许国璋是她的舅舅。凡此等等,我当时并没有太多的感触,现在想起来,在她的朋友圈里,居然会有这么多的知名学者。照今天有些人的理解,这将是多么大的一笔资源,完全可以加以利用,并有许多别样的收获。但她好像从来不曾这样,甚至从不刻意提起,一切,似乎在她那里并不存在。

转眼之间,我们开始面临毕业的问题。有一天,我一进门,她就急切地对我说,你应该考研究生,但不要考中文系的,这里不是你的兴趣点,而且也学不到多少东西,我推荐你去考历史系的齐陈骏先生的研究生,他是我北大的同学,我推荐,他会接受的。我听完,立刻不知所措。那个时候,我是在做考研究生的准备,一门心思要跟从张崇琛先生去做先秦两汉文学,所以对徐先生的建议,我搪塞了一番。这一番搪塞,让她很不悦。那次谈话,是我们最短的一次。

那场风波过后,徐先生经历了她人生中的一件大事,那就是她自杀了一回,好像是割破了颈动脉,但被救了过来。这件事,周绚隆在文章中提到过,后来我也听时任兰州大学党委副书记的詹秀老师详细地讲过,但我当时并不知道。可见,拒绝了徐先生的建议后,我很长时间没有打扰她。是心中不安,还是忙着考研究生,记不清楚了。总之,在那段时间里,因为我的原因留下了一大段与徐先生交往的空白。

但是,考研究生这件事到底还是出了问题。我毕业那一年,因为政治风波的原因,全国停招,系里只有两个所谓的保送名额,我在保送考试时因为外语太差,终究溃败下来。这一次挫折让我现在想起来都是一个隐痛。在家里,我现在面对着博士学历的妻子和女儿,还会调侃道,那次停招,让中国失去了一个本来应该在高校做学问而且可能做出大学问的学者,这个人,就是我。每说道此,女儿不屑,但妻子会说,我相信。

毕业了,我分配到甘肃省文化厅工作。在这里,我没有想到的是,居然会不停地获得关于徐清辉先生的一缕缕信息,虽然仍然是碎片化的,但比在学校时多了很多,连缀起来,让我觉得徐先生的形象反而更加清晰起来。

我在文化厅工作的部门是艺术处,在历任正副处长中,有一个人叫胡复旦。这是一个徐先生从没有向我提及但对她而言又是一个无法回避的名字,胡复旦,徐清辉先生的丈夫,我工作部门曾经的领导。

信息从胡复旦开始。同事们说,他曾经是兰州大学的老师,后来调到文化厅,是当时甘肃省有名的笔杆子,写过不少带着当时印记的文章。粉碎“四人帮”以后,在清查三种人的时候,他因为害怕牵连,居然把自己吓得神经不正常了,然后就从甘肃省文化厅调回老家苏州担任了苏州一所不知名大学的中文系主任。在此之前,他已经显示出许多精神方面的问题。比如,需要借助大剂量的安眠药才能入睡,而且在言语和行动上也时常会有神经质的表现。我的老处长赵毅同志曾对我不无惋惜的说道:“胡复旦胆子太小。多大的事嘛?”后来,关于胡复旦的讯息,来自省文联的两位老领导杨文林和谢昌余。有一天,谢昌余当着我的面对杨文林说,胡复旦给他写信,说生活非常困难,向他借钱。杨文林听完,沉思片刻说,这是他又犯病的表现吧?不应该啊?这个故事后来还有延续。詹秀老师曾给我讲,胡复旦也曾把信写到了兰大中文系,让系里出面向徐清辉先生要钱,理由是需要钱买一个轮椅。我问詹秀最后他如何处理了,他说他找过徐清辉先生,做了徐的工作,徐最后还是寄了钱。詹秀老师解释说,他们毕竟没有离婚嘛,她应该负一点责任。

詹秀老师总是那么善良。徐清辉自杀被救过来之后,曾经有一段时间就住在詹秀老师家,詹秀的爱人是甘肃省体工大队的医生,承担起了护理的责任。对此,快言直语的詹秀夫人也曾给我讲过一些细节,感慨道,徐老师几乎没有生活能力。詹秀是我一直尊重的一位师长,在其担任兰大副书记后依然和我保持着密切的交往。但天不假年,在他退休不久便患骨癌去世了。临终前的那段时间,我和爱人胡颖利用周末还给他送过几次饭,当时的场景现在还历历在目。

在这个时候,我才把胡复旦这样一个人跟徐清辉先生联系了起来。知道她有家,有丈夫。之后,也在网上搜索了一些胡复旦当年写的文学评论。比如关于毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》的,关于评论诗人晓雪《生活的牧歌》的。那些文章,虽然带着时代的印迹,但也能从词章中看出他的才华。有一次,居然在中央文史馆馆长,北大知名教授袁行霈先生的文章中看到了他的名字和照片,才知道胡复旦先生是北京大学中文系1957届的毕业生。如此,才华一词,也就有了靠实的出处了。

把徐清辉先生与胡复旦联系起来讲的一个故事来自甘肃剧作家李德文。李先生是兰大中文系1968级的学生,和徐、胡两位先生均有师生之谊,而且还不浅。他对我说,那个时候胡复旦已经离开了兰大,在文化厅上班,家也住在文化厅的宿舍里。位置就是现在农民巷省秦剧团的院内。同学们有时候会去他们家请教问题,刚开始都是胡复旦在对同学们喋喋不休,徐清辉在一旁不做声,猛然间,她插一句话,便会让胡复旦无语。再接下来,谈话的主角便会变成徐清辉。同学们到胡家,名义上是去找胡复旦,实际上更爱听徐清辉先生的话。李德文讲到这里,感慨道,论学问,徐清辉先生比胡复旦大得多,她的课,让人难以忘却。

我和李德文有一次利用文化厅开创作会议的间隙造访过徐清辉先生。李德文天性活泼无羁,在徐先生家里也是如此,毫无顾忌。徐先生说他还是那样调皮,李德文闻言大笑,说改不了。那一次,李德文说出了我不敢说的话,“徐老师,你的这间屋子也太不像个家了,乱的让人无处下脚,更别说坐坐了。你的书不能这么乱放,我给你买个书架吧!”没想到李德文确实是个说干就干的人,没多久还真买了一组书架。我见到那组书架时,有些吃惊,是两组绿色的铁皮柜。事后,我见李德文,问他为啥要买成铁皮柜,那是办公室用的。李德文叹口气,无奈地说,那是徐先生自己要求的,他也没办法。接着说,她反正一辈子就像个无家的人,随她吧!

徐先生一辈子像个无家的人。这句话深深地震动了我。后来,另一位同事,时任省文化厅文物处处长王勤台先生,一位河南大学嵇文甫先生的高足,1972年甘肃大规模进行居延考古的参与者,曾经徐清辉先生的邻居。她向我讲过一件事儿,说有一年徐清辉的儿子来看母亲,但终究未能敲开屋门,最后含泪而去。对这一幕她印象深刻,但也是百思不得其解,感叹道,都是做母亲的,这是何苦呢?那个敲门的儿子,便是后来在学术学术界声名鹊起的胡河清,蒋孔阳先生的研究生。那时,我还没能把他和徐先生联系在一起。

关于徐先生的婚姻状况,王勤台处长对我说,她们从未吵过架,红过脸。但关系确实不好,给人感觉怪怪的。我问为什么?她想了想,说了一句,清辉可能有隐痛吧,然后,就不在言语了。“隐痛”这两个字在一段时间里,曾盘旋在我的脑海中。不知为什么每次和徐先生见面,我都没有勇气向她提出与她家庭和生活有关的疑惑和问题,尽管每一次的谈话都会延续好几个小时。那时,虽然已经工作,但她对我最多的告诫,还是那句话,做个读书人吧。

帮我解开疑惑的是徐清辉先生的大学同学,时任文化部政策法规司司长的文艺评论家康式昭先生。我们相会在一次会议上,当他得知我是兰大中文系的毕业生,便向我打问徐清辉先生的状况。我坦言说,境况不好,自我幽闭。康式昭先生感慨道,徐清辉什么时候爱过胡复旦啊,她的恋人是谁谁谁。从康式昭先生的讲述中,我知道了徐清辉在北大谈过恋爱。恋人是一位长得很帅的南方小伙子。在北大,关于她们谈恋爱的故事,康先生也讲了几个,很有趣,也很美好。毕业后,徐清辉先生分到兰大,那位小伙为了追随她,主动要求来西北,不过最后被分配到了青海省的一个地质队。没多久,出车祸去世了。说到这里,康先生说,这才给了胡复旦机会,徐清辉在北大,那是典型的资产阶级生活方式,打洋伞、戴手套,一口流利的英语,连贺麟先生都对她高看一眼,她怎么会真爱胡复旦呢?后来,兰大知名教授赵俪生先生的女公子赵絪先生也对我说过,胡复旦是配不上徐清辉的。

至此,我对王勤台处长所讲的隐痛终于有了一个了解。尽管不知道是否准确,也不甚清晰,但我约略能体会她那一段没有感情的婚姻了。虽然说,夫妻之间的事,外人是不可能说清楚的,但关于这段“隐痛”的猜度,还是多少了解了徐先生的感情生活,但话一直存在心里,我不敢在徐先生面前谈及这些碎片化的信息,不敢求证,也不想求证。

其实也无需求证。徐清辉先生与胡复旦的故事的后半段已经公开了。徐老师在出国考试中,居西北地区第二名,凭自己的本事获得了去美国普林斯顿大学访学的机会,一去数年。而胡复旦在病后调离兰州,从那时起,这桩婚姻便事实上地死亡了。但谢昌余先生对我说,他们至死也没有离婚,其中的原因,我的确无法探究了。反正对我而言,每一次与徐先生的交谈,都不会提及这个话题,李德文到徐先生家也狡黠地刻意回避。

有一段时间,徐清辉老师在做一个国家社科项目——汉藏文化比较,那是兰州大学中文系获得的第一个国家社科项目。那个时候申请一个项目的难度远胜于今,学术含量也非今日可比。为了这个项目,徐清辉先生要经常去在北京的中国藏学研究中心查资料,同时要访问中心的王尧和陈庆英先生。我因为在文化厅工作,可以托办公室的人帮她订上去北京的火车硬卧车票。于是,因了这个事,我们的联系又多了起来。我那时在酒泉地区的金塔县的一个乡上锻炼,送票订票的事便由我的女朋友,正在上中文系研究生的胡颖来承担了。

之前,我带胡颖去过几次她的家,彼此认识,而且徐先生对胡颖的印象也很好。她曾对我多次夸奖胡颖说,小胡是一个好姑娘,沉静、单纯,你要好好珍惜。我和胡颖的恋爱,不知为什么好几位老师并不看好。比如系主任柯杨先生,他曾对我感慨说,胡颖怎么会是你的女朋友呢?你们俩人太不一样。而徐先生是唯一对我们的恋爱表示赞成的老师。

从那个时候起,一些关于徐先生的信息便来自胡颖了。比如说,她有一次去给徐先生送车票,正好在兰大后门口的菜市场碰到了徐先生,她没有买菜,却买了一束鲜花。一同进了家门,她根本无心于家中的零乱,却首先把那束花插到了一个漂亮的花瓶中。再比如,徐先生生病住院,系里派人陪护。有一天,轮到胡颖去接班,一见徐先生,便看到了一张气愤不已的面庞。她对胡颖严厉地说,以后你来陪我,谁谁谁就不要再来了。你最近听到了关于我的一些闲话了吗?你不要信,那些都不是真的。说完这些话后,她好像有了一吐为快的感觉,态度马上转变了。和胡颖聊了许久,而且聊得很愉快。临分别时,徐先生还将外国留学生送给她的小礼物——一个荡秋千的小熊转送给了胡颖。这个东西至今我俩还保存着。

后来,胡颖开始准备硕士毕业论文。为了查资料,她几乎每天都要去兰大图书馆典藏室翻阅学校唯一的一套台湾版的《古本笔记小说大观》。在图书馆赵君珪老师的办公室里,胡颖几乎每次都能遇到同来查阅资料的徐清辉先生。翻书之余,她们之间总有对谈。这期间我在校园里偶遇了徐先生。她手舞足蹈地对我大声说,小胡正在对古代笔记小说下功夫,做学术,能找到一个发力点,是件多好的事啊!那时的情景,虽然已经过去了这么多年,我依然记忆清晰。那一刻的徐先生宛若一个灿烂无比的年轻人,兴奋、愉快,脸上无任何的阴霾,也没有任何的隐痛。胡颖后来对我说,徐先生其实是对生活充满热情的一个人。

1994年,对徐清辉先生来说,发生了一件大事,那便是他儿子胡河清的自杀。这件事在当时的学术界曾引起过巨大的震动。也正是在那一刻,我才第一次把胡河清和她联系起来。之前,看过胡河清的文章,钦佩不已。但不知道,他就是那个曾经被母亲拒之门外的儿子。胡河清的自杀地方,正是徐老师的祖宅,那座著名的枕流公寓。一个停电的晚上,胡和清爬到了七楼顶,那里原先是李鸿章三儿子李经迈居所的屋顶,一跃而下。胡河清的死讯传来,他所在的学校华东师范大学通知了徐清辉徐先生并让她去处理后事。徐先生最终还是去了。有人说,她在处理后事的过程中,始终没有流过一滴泪,连胡河清的同事都为此感到吃惊和不解。但也有人对我说,处理完后事,徐先生曾经大哭过。两个信息,都有可能,都让我相信。

1994年,我和胡颖结婚了,而且胡河清的事情已经过去了一段时间,我决定去看看徐清辉先生。

这一次,门依然对我敞开了。进入我眼帘的徐先生衰老了,也有点憔悴。这一次聊天,让我刻骨铭心。因为话题终于引到了她身上,说到了她自己。她主动谈到了胡河清的死,说的时候很平静。记得她讲到兰州大学老校长江隆基到任不久,化学系一位老师服毒自杀,学校议论纷纷,江隆基校长闻讯后,说了一句,让我们尊重他的选择吧,遂一举压平了各种记录议论。对胡河清的死,徐先生说还是借用江校长的这句话,尊重他的选择吧。这句话我不难理解。但徐先生接下来的话,便让我感到了震愕。她说,胡河清从事的鲁迅和现当代文学的研究,决定了他的命运。最后的结局只能是自杀。因为他研究的许多问题他永远也找不到答案,他也只能做出这样的选择,这是一个做学问人的宿命。这几句话至今还压在我的心头,但我可能永远也理解不了。那天,她也谈到了胡复旦,感慨了一句,我的婚姻是个误会。误会的婚姻又有了一个做学问的孩子,所以,都不会有好下场的。这句话说出来后她反而归复到了一种极度的平静之中,而我却在心中有一种颤栗。终于,说到了她自己,话题是她的职称,那时,我知道,她只是副教授。这一刻,令我吃惊而且终身难忘的一幕出现了。她竟然哭出了声,伴着哭声说了一句,我可以让,但也不能欺人太甚啊。我当时一下子懵了。我所有对徐先生的印象和感觉乃至于猜度好像一下子垮塌了。我见到了一个活生生的人,一个有血有肉,感情真实,但又能时刻抑制住自己的一个人。我真的懵了,不知所措。

毕竟是徐先生,她在瞬间便平息了自己的情绪,我也决定转换话题。那个时候,我已经开始写剧本,期间也得到过徐先生的鼓励。当时我正在创作一部涉及西藏主权归属的凉州会谈的话剧。于是便把这件事提了出来,我知道她正在做汉藏文化比较的课题,本来也想请教并听听他的看法。果然,一听到我的话题,徐先生立刻进入了一种新的状态。她说你不要单纯从主权归属这个政治层面考虑问题,为什么不想想蒙藏之间的文化交融呢?蒙古人皈依了藏传佛教,在文化上讲,谁是胜利者?接着她说研究蒙元,耶律楚才是个点。说着,她从书架上找到了耶律楚才的文集《湛然居士文集》,递给我,说这本书你要读。然后又拿了一本《世界征服者史》中的一册,说这本书你也应该读,另外她还给我推荐了冯承均先生翻译的《多桑蒙古史》。这个话题开始了,便是她的滔滔不绝。应该说,她的见解影响了我。最后完成的话剧《马背菩提》在主题的选择上,汲取了徐先生的建议,而且写得非常顺利。她送我的两本书,至今仍在我的书架上,没有归还。那天晚上,离开徐先生的家,已经是半夜三点左右了。走在漆黑的校园,回响的只有我的脚步声,那声音轻盈而矫健。我不知道为什么。

的确不知道为什么?我开始重新思考徐先生这个人。对她的评价几乎已经成了定论,比如孤僻、尖刻、敏感,不易接触。但我和胡颖却不这么认为,她的尖刻是有选择的。如果他接受和看中的人,她会表现出极大的热情,而且无时无刻地表现出关心和激赏。比如他对我们夫妻二人的接受,比如她无数次的对我说的那句话,做个读书人吧。但对于她不喜欢的人,她会把情绪直接写在脸上,表现在言语间。

胡颖对我说,徐清辉生错了时代,这个时代不会有多少人接纳她。她的为人处事,给人留下的是不谙世故,乃至于误解,因为她的处事方式过于真率,过于挑剔和直白。她所受的教育和出身,为她的一生打下了过于清晰的烙印。的确如此,比如我前文提到的朋友圈。她从不在这个圈子中,谋取任何的便捷之事,这在当下而言,是一种孤傲的崇高。

如今,徐先生的最后著述《认知与会心》依然在我的书架的醒目处。我不时的会翻翻,看着他送我的留言和签名。这部书的署名是俞晴。她对我说,这个名字是学术界知晓的,也是她仅仅要留给学术界的一个名讳,为什么是这样的名字,我不知道。随着她孤独地去世,甚至无人知道她去世的准确时间,这一连串的疑问,就让她带到天国里去吧!

我为什么会长时间地怀念徐清辉先生,恐怕最主要的原因还是她的讲课和她那浩大无边的学识以及无处不在的联想与议论。这是一个老师对学生最重要的遗产。记得有一次我从北京回兰州,坐在卧铺车厢里,我在看一本林河先生的《九歌与沅湘民俗》。这本书引起了一位同行者的好奇,于是他便问我是干什么的?是哪个学校毕业的?一聊,居然是系友。这个同行者叫景荣华,时任新疆石河子市电视台台长,毕业于60年代的兰大中文系。几句话之后便聊到了中文系的老师,接着就提到了徐清辉先生。他说,那是中文系讲课讲得最好的一位老师。听着我对徐先生近况的介绍,他突然决定提前在兰州下车,不去新疆了,要去看徐先生。到兰州后,我领他到兰州饭店登记了一个房间,然后就步行到了兰大,到了徐先生家。徐先生居然记得他,于是又有了一次欢愉的聊天。从徐先生家出来,景台长意犹未尽,拉着我回到兰州饭店的房间里,又谈了好多当年听徐先生课的故事。如此看来,一个老师能以这样的方式永久的留存在学子们的心中,足慰平生了。

徐清辉先生走了,我始终对她抱着无限的崇敬。但她究竟是一个怎样的人?我尽管拼接了许许多多的碎片,还是难以还原。或许这并不重要,她的学识,她的气质与风采,以及他留给我们的那句“做个读书人吧”的告诫,就是她的全部,她在课堂上那飞扬的神采,足以定格在我心中,直至永远。

记忆闸门被绚隆兄的一篇文章猛地撞开了,这些碎片奔涌而出。但此时,我觉得还是应该轻轻地把这扇门关上。

不敢高声语,恐惊天上人。

愿在天国内的徐先生一切安好。

徐清辉(1934—2003),笔名俞晴,原籍江苏昆山,出生于上海,外国文学理论家。毕业于北京大学中文系,先后在兰州大学、兰州艺术学院任教,曾任美国普林斯顿大学客座教授,曾任中华全国美学学会、中华全国比较文学学会、美国文学研究会会员。专长于西方哲学、美学、文学,曾讲授欧美文学史、西方美学、当代国际思潮等课程。

作者:王登渤,现任甘肃省文联党组书记、主席。创作话剧《上南梁》、《马背菩提》、歌剧《牡丹月里来》、秦腔《飞将军李广》、《总盼月儿圆》、《凉州新曲》,舞剧《问道崆峒》、《乐动敦煌》、旅游演艺《大有兰州》;电视剧《生命树》、《春风又绿玉门关》、《英雄的旗帜》;电影《生死不离》以及纪录片《圣土人杰》、《凉州会盟》、《新华书店》、《金城兰州》、《嘉峪关》、《重走来时路》、《西北孔道》、《中国》、《岳麓书院》等二十余部。出版长篇小说《日落莫高窟》和学术专著《失传元杂剧本事考说》,参与编写了《中国西部文学史》、《甘肃文艺五十年》等书籍,发表论文数十篇。作品先后获中宣部“五个一工程奖”、文化部文华奖、全国少数民族戏剧文学奖、中国人口文化奖、中国秦腔艺术节奖、甘肃省敦煌文艺奖等奖项。

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!