2022年8月2日下午,“玉文化与华夏文明高端论坛”系列活动第三讲《史前至夏商时期“独山质玉器”揭秘》将在线上举行。主讲人为南阳市文物考古研究所古玉研究中心主任韩斝副研究馆员,学术主持为甘肃文化发展研究院常务副院长冯玉雷。

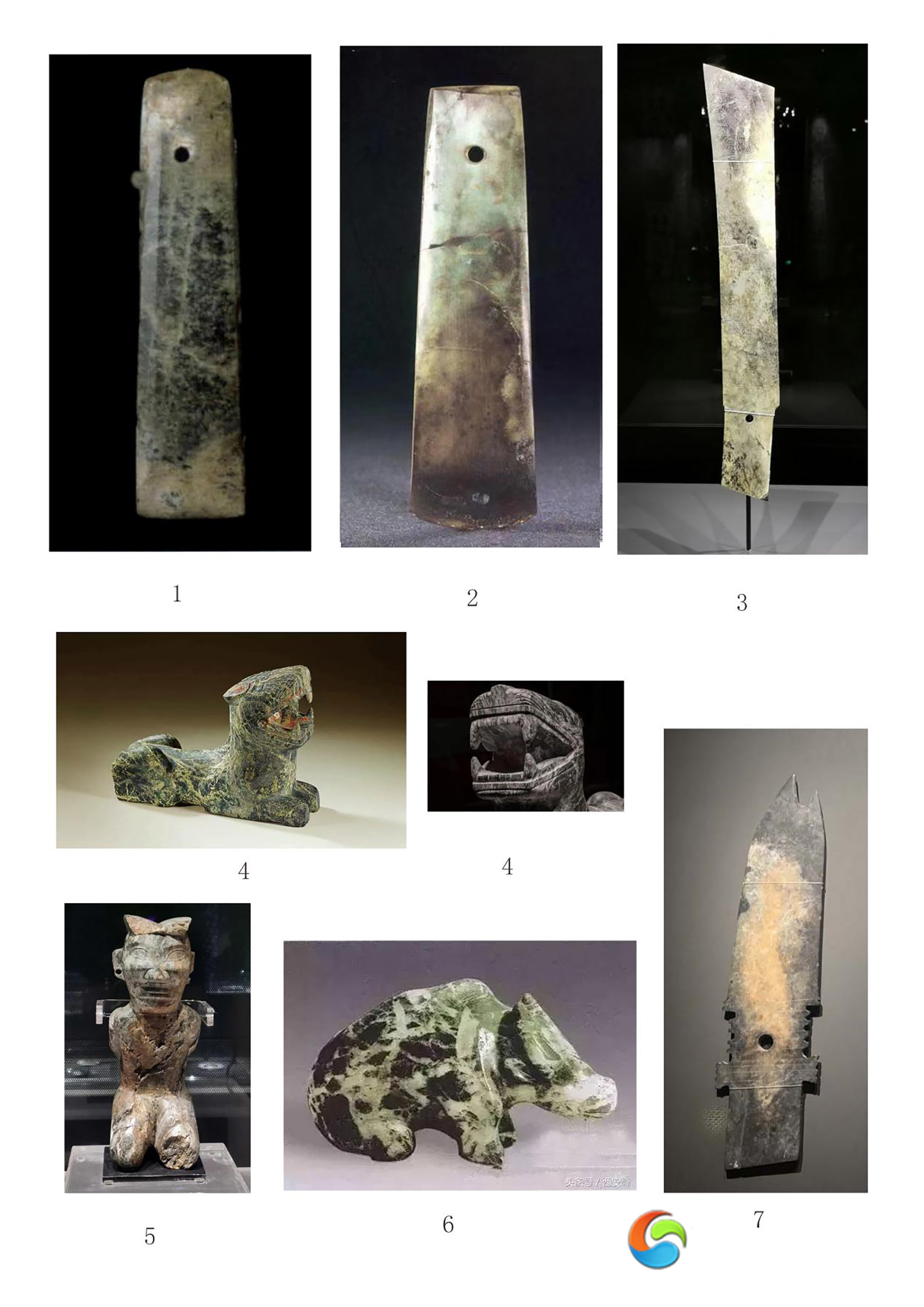

韩斝结合黄山遗址等重大考古发掘成果,通过对独山玉多年的研究(对出土古玉造型、纹饰绘图整理超过5000件,对各种材质玉的制作超过1000件、对沁色痕迹的实验数百件),认为国内许多地方出土的斧钺璋戈与试验沁色过的独山玉质非常类似,这对于夏商早期及之前的文化传播提供无可替代的实物资料。因独山玉质颜色、纹理、化学成分的多样性,并且很大一部分独山玉颜色与试验沁色后显现出截然不同的状态,而且同一件材质的两个采集点化学成分有差异。在现代鉴定中,一些独山玉质玉器多被笼统地归入地方玉种或者石化、鸡骨白的玉器归入蛇纹玉类,现代鉴定与科技考古相结合需要完善。

黄山遗址揭示了距今9000—4000年、横跨5000年的新石器时代历史剖面图,被认为是5000年前仰韶文化时期的玉文化生产中心和南北文明交融重要枢纽。

考古界主流观点认为中国人最迟在距今8000年前已经使用玉器,并形成早期北方以兴隆洼文化、红山文化等为代表,长江中下游以良渚文化为代表的玉文明发源中心。被列入“考古中国——长江中游文明进程研究课题”的重点项目、“2021年度全国十大考古新发现”南阳黄山遗址是一处新石器时代仰韶文化、屈家岭文化、石家河文化玉石器制作特征鲜明的中心性聚落遗址,在南阳盆地中遗址面积最大,遗迹规格最高,内涵极其丰富,出土砂岩质制玉石工具磨棒近1800件、玉器50件、玉片3518件、玉料4500余件,还有大量原地保存的玉料、石器、陶器及少量玉器。玉材主要是南阳独山玉,其次为黄蜡石、石英、汉白玉等,个别为方解石和玛瑙,玉器种类有耜、斧、铲、锛、凿、璜、珠等。据南阳市文广旅局副局长赫玉建介绍,南阳周边多地遗址出土的多件类似的独山玉器反映该遗址生产的玉石器的交流范围到达豫西、豫东南、鄂长江北岸广大地区。

韩斝,1973年4月生,南阳市文物考古研究所古玉研究中心主任,副研究员。长期探索中原地区先秦古玉文化在中国传统文化中的地位及影响。参与了北京大学在邓州八里岗仰韶文化遗址(八里岗遗址)的联合考古发掘工作,主持南阳万正大公馆战国阵亡士兵墓葬群等考古工地的发掘,主持山西侯马盟书的复制展览工作,郑州考古院牙璋专项展品模型的制作,郑州博物院古玉复仿制工作等,为全国多家考古、古玉研究机构提供标本与基础技术支持。参与《南阳古玉撷英》、《独山玉文明之光》等著作整理和出版工作,并主持其中古玉的绘图、排版、校对等工作。出版学术专著2部,编著《鲁迅与南阳画像砖》《中国内乡窑》等多部著作。在《华夏考古》《中原文物》等刊物上发表论文10余篇。

担纲讨论嘉宾的是南阳市文物考古研究所副书记、副研究员、考古领队王凤剑和南阳师范学院珠宝玉雕学院副教授王征。

王凤剑,出生于1968年12月,河南大学历史系文博专业毕业,副研究员,国家文物局考古发掘领队,一直从事一线田野考古发掘和文物保护工作。主持或参与过南阳蒲山汉画像石墓、西峡老坟岗遗址、南阳市百里奚路西汉木椁墓、南阳楚彭氏家族墓地、南阳夏庄墓地、南阳黄山遗址等大中型发掘项目100多个,主持或参与编写《南阳古玉撷英》《南阳牛王庙汉墓考古发掘报告》《淅川全寨子墓地》等专著多部,发表发掘简报、论文30余篇。王征,先后主持省部级课题五项,发表核心论文十余篇。

“玉文化与华夏文明高端论坛”系列活动由西北师范大学华夏文明传承创新科研平台集群主办,为推动中华文明探源工程取得突破进展,深入研究甘肃在中华民族共同体中的地位与作用,在一流大学建设新征程中为文化大省建设和讲好中国故事贡献师大力量。论坛由甘肃文化发展研究院、中国甘肃网、《丝绸之路》杂志社承办,媒体支持单位有甘肃文旅、掌上长沙、奔流新闻·兰州晨报等。

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!