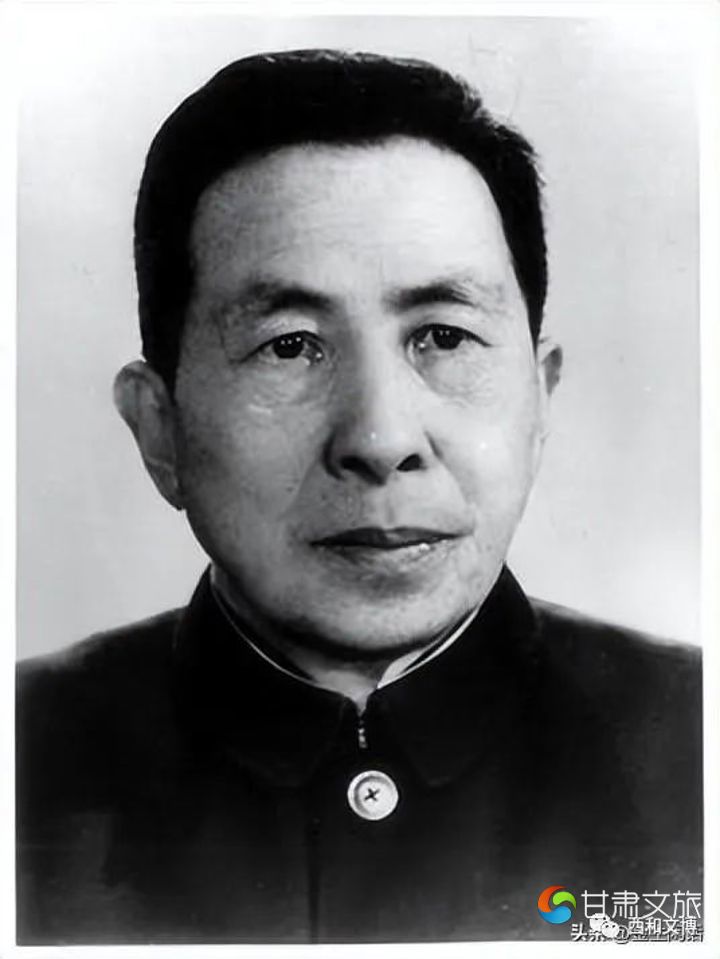

夏鼐

1924年瑞典地质学家安特生在甘肃省临洮县衙下镇寺洼山发掘了8座墓葬,出土了一批以马鞍口陶罐为特点的文化遗物。

1945年夏鼐在寺洼山遗址正式发掘了6座墓葬,于1949年发表了《临洮寺洼山发掘记》一文,把该遗址出土的文化遗存正式命名为寺洼文化。并根据发现的火葬墓材料,结合古文献记载,首次提出寺洼文化为古代氐羌族的遗留。

1947年裴文中在寺洼山遗址又清理一座寺洼文化墓葬,出土陶器7件,有3件为马鞍口双耳罐。

解放后,这种以马鞍口双耳罐为特征的文化陆续得以大量发现。

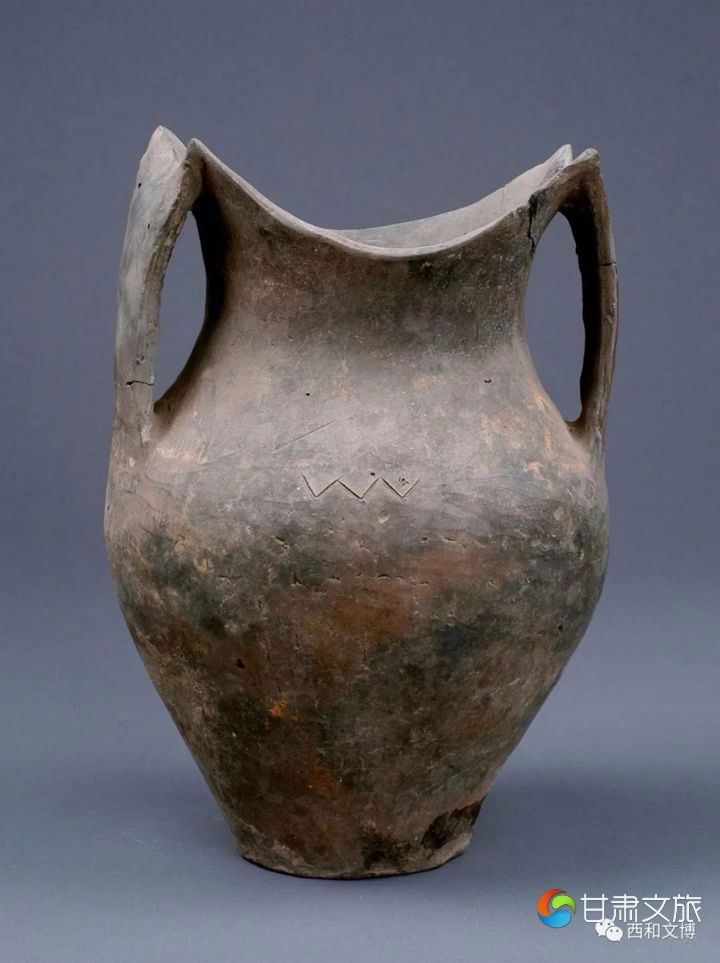

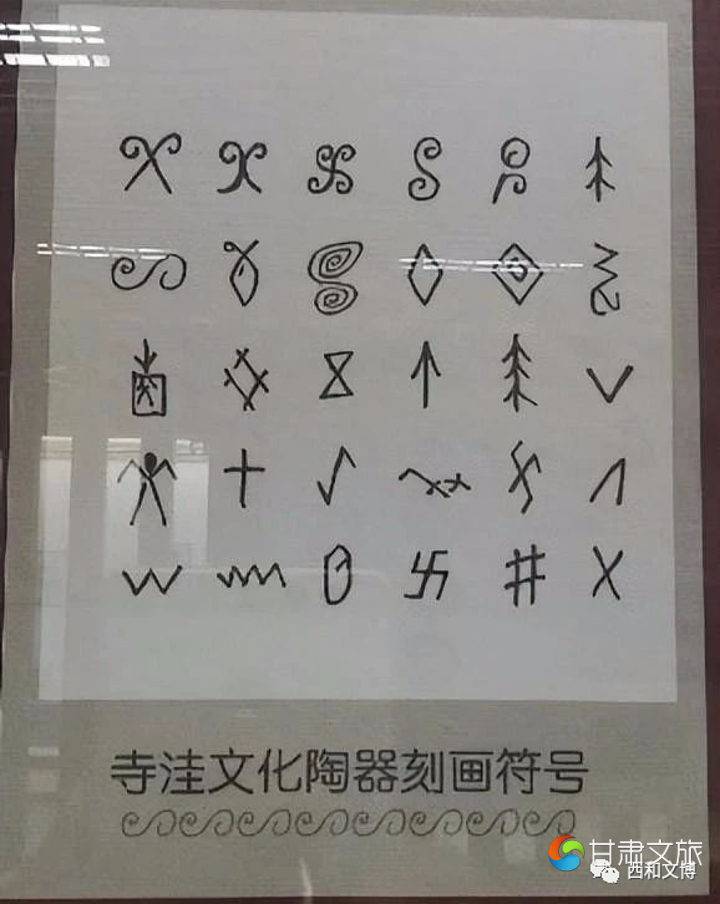

寺洼遗址的墓葬多土坑墓,形若覆斗,葬具有棺或棺椁,除单人葬外,有合葬和火葬墓。随葬品有陶器、青铜器、装饰品及马牛羊的骨骼,少数墓中有殉人和陪葬车马,表明当时已进入奴隶社会。青铜器有戈、矛、镞、刀和铃等。陶器全部用泥条盘筑法制成,主要以泥质陶和夹砂陶为主,其中夹砂陶最多。器形主要有瓮、鼎、豆、鬲、罐等,以罐最多,最具代表性的器物为双耳马鞍形口罐。在西和县蒿林乡栏桥和徐家碾墓地都发现有部分陶器阴刻各种不同形式的符号,以栏桥发现较多,共有40多件器物刻有20余种符号。这些符号多见于豆、双马鞍口双耳罐和其他罐类上。比较常见的刻划符号有:w、心、◇、X、8、十、#、坼、X、十等,被学术界认为是汉字的前文字形态。

西和县博物馆馆藏马鞍口罐

对于寺洼文化,俞伟超据史料所载推测其应属氐羌族,胡谦盈认为是“薰育戎狄的文化遗存”,赵化成认为“可能是商周时期活动于西北的混夷或称犬戎的遗留”,段连勤认为属犬戎的孑遗,张天恩认为当作西戎民族文化,尹盛平、卢连成、杨铭、段渝、徐日辉等学者认为,是古代氐族的遗留。

俞伟超《关于“卡约文化”和“唐汪文化”的新认识》、杨铭《氐族史》认为,寺洼文化的来源可以上溯到齐家、马厂乃至半山、马家窑文化,其间的联系是明显存在的。

1958年考古工作者把1923年在青海省湟中县云固川卡约村与下西河村发现被列入“寺洼文化”的部分分开,命名为“卡约文化”。各级考古发现的“寺洼文化”遗址分布于甘肃省定西、临夏、白银、平凉、庆阳、天水、甘南、陇南等市州境内,波及陕西省宝鸡、汉中市以及宁夏回族自治区彭阳县。

从史籍记载和考古成果表明,寺洼文化居民的生活区域早期是在洮河、渭河、西汉水流域,以及白龙江和嘉陵江上游,后来不断扩大,其后裔缩居今甘肃南部至四川北部7000余平方千米的摩天岭南北两侧。

来源 :西和文博

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!