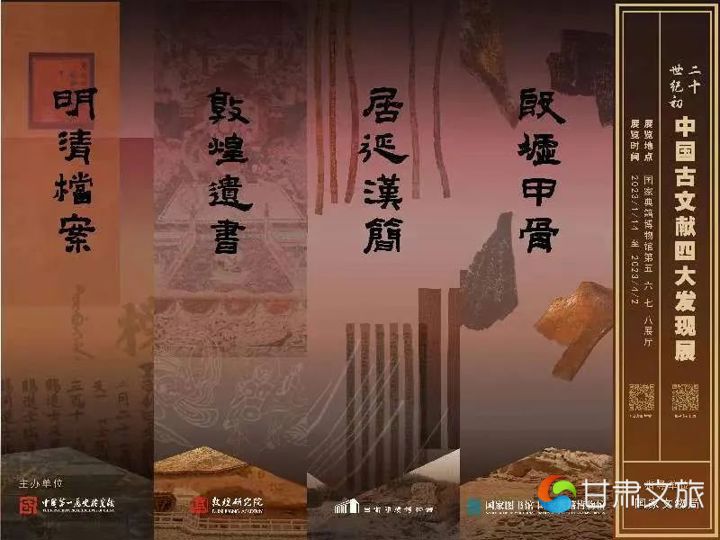

2023年3月28日,“二十世纪初中国古文献四大发现对现代的启迪”学术交流活动在国家图书馆举行。活动邀请8位甲骨、简牍、敦煌、明清档案等领域的专家,分享“二十世纪初中国古文献四大发现”的研究成果,交流“四大发现”在当代的时代价值和重要意义,探讨如何古为今用、推陈出新,推动中国古文献在现代化进程中实现创造性转化、创新性发展。

“国家典籍博物馆”微信公众号将陆续推送8位专家在此次学术交流活动上的发言,向公众展示“二十世纪初中国古文献四大发现展”的学术价值和文化内涵,探求古文献在文明的传承和创新中发挥的重要作用,弘扬中华优秀传统文化,增强文化自信和历史自信。

敦煌文献所体现的文化多元共融

北京大学博雅讲席教授、中国敦煌吐鲁番学会会长

荣新江

各位专家,各位朋友,刚刚郝春文老师已经非常全面、扣题地讲了敦煌对于现代的启示,我浏览了一下中国古文献四大发现展,结合以前对这些方面、特别是对敦煌文献的理解,谈几句琐记,给郝老师做点注解。

一

第一点我想说,四大发现在这个地方集中展示的意义。前面几位先生都提到了这点,集中展示可以使得观众对于中国古代的文字文献甚至文明的某些侧面有一个历史性的感受。一般我们的展览都是专题展比较多,当然我们在通史、各种陈列里也可以找到相对应的内容,但是这个展是非常仔细地展出这四种文献,把四种文献放在一个脉络里,让观众可以从这个展览中看到四个内容。

至于这个展览的内涵,它来源于19世纪末20世纪初当时的新发现,现在已经不是新发现了,我们看到展览的内容其实也包含了新中国成立以后的居延汉简。就像刚才胡平生老师说的,其实惊天动地的出土文献的发现不断的有,所以也不仅仅在于这四大发现。

其实除了敦煌之外,吐鲁番文献的发现绝对也不少,有几万件,也是非常多。我们有时候说敦煌文献的发现是涵盖了吐鲁番、黑水城、库车、和田这些西北地区的出土文献。所以大家在理解四大文献发现的时候,其实应该更张大一些,这样才能够全面的代表中国优秀传统文化的传承,也就给我们一个概念,即这种传承是连绵不断的,这是在中国立于世界文明之林里最值得夸耀的,就是我们的文明没有断,从甲骨一直到内库档案,这当然可以增加我们的爱国主义和文化自信。

二

第二点我想说,简牍部分和敦煌部分实际是区别于甲骨和档案。甲骨和档案是都城的文献,小屯的占卜的东西和内库档案,这都是皇帝身边的东西,所以代表的是国家最大的一些事情。虽然非常重要,但是一个国家一个民族并不是皇帝那点儿事情能够代表的,现代史学的关注是长时段的,是全面的,是整个社会。

所以我觉得简牍和敦煌它是西北边境地带的材料,正好与甲骨和档案是两个极端。比如说简牍里,我们可以感觉到它不设要典,跟70年代以后长江流域出土简牍帛书《老子》《周易》没法比,你看都是什么《急救篇》类的,那些小孩子书写的东西。但是到了敦煌的时候,一下子就可以感觉到,虽然在边境地区,在莫高窟这么一个偏僻的石窟寺里,它出土的东西已经全面涉及了经史子集、佛典道书、天文历法,这个就可以看到从汉到唐的文明在边境地区的水平之提升,当然我们还是不能跟长安、洛阳这些大的寺庙、大的僧人比,但是基本上你要《周易》,你要《左传》,你要李白,你要白居易,你要《文选》,敦煌已经都有了。所以可以看出在中国汉唐时期的这种国家文化的推广方面,到了唐代有一个整体提升。其实这是给我们的一个启迪,就在敦煌这么小的一个地方,实际上有很多僧人读《大般若波罗蜜多经》,那都是非常繁琐的哲学,但是是有人读的。而且在吐蕃时期产生了昙旷、法成这两个唯识学大师,这是玄奘的最繁琐哲学的传承人,所以都是非常了不起的。

三

第三点,我想就敦煌来讲,其实刚才李零老师已经说了我要讲的一个方面,也就是敦煌除了中国的经典,各个方面都门类齐全之外,它还包括了丝绸之路和周边民族的东西。中国是一个多民族的国家,是一个开放的国家,在中国的民族里,在中国的文献概念里,一定要把到了中国的文献,虽然有些是外族的文献,到了敦煌、居延等中国的地方,这都属于中国的文献,因为它在中国。我们叫敦煌文书,其实很多不是敦煌文书,是吧?它是于阗人写的,回鹘人写的,粟特人写的,印度的和尚写的。我们这里展了一件摩尼教文献,在敦煌就发现了四种摩尼教汉文文献,都是非常了不起的。咱们国家图书馆这个是最了不起的,是伯希和悔死了他没有拿走的东西,因为它是摩尼教的根本经典,其他都是很晚的经典,《下部赞》《摩尼光佛教法仪略》都是晚的,这件大概是摩尼第二代弟子写的根本文献,如果没有这个文献,我们就不知道其他的。所以在罗振玉抄出来之后,沙畹、伯希和拿到这个东西,其他活都不干了,就专门做这个,1911年就在法国《亚洲学报》上发表了长篇的这一件摩尼教卷子的详细解释。所以敦煌的文献它是一个丝绸之路的文献,它包含了各种宗教、各种民族,而同时当然它也包含了我们周边的各种民族,吐蕃的、于阗的、回鹘的、西夏的,所以这些文献才是共同延续了中华文献、中华文明的文脉,我们这个展览用图文并茂的方式把这些呈现了出来。

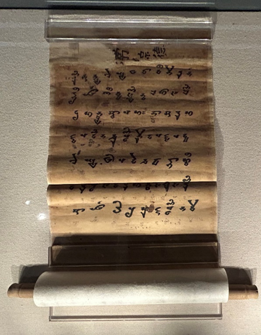

我觉得这个展览做得非常的到家、非常的有想法,比如底下展出一个吐蕃的文献,上面展板对应展示吐蕃时代的莫高窟的壁画。特别是我最关心的于阗文,之前都被斯坦因、伯希和拿走,咱们馆里敦煌的一件于阗文文献只有七行,现在被拿出来展示,那件文献是于阗太子写经,是后来当了国王的人写的,展板上面就放了一个于阗国王的像,这个展览做的非常好。

善财童子譬喻经

归义军时期(9—10世纪)写本 国家图书馆藏

总之,通过咱们甲骨表现的殷商,汉简表现的居延的士兵,敦煌表现的多民族,明清档案表现的是一个中外的、天下的、全球的观念,所以我想这代表着中国融入世界的一个感觉。 来源 :国家典籍博物馆

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!