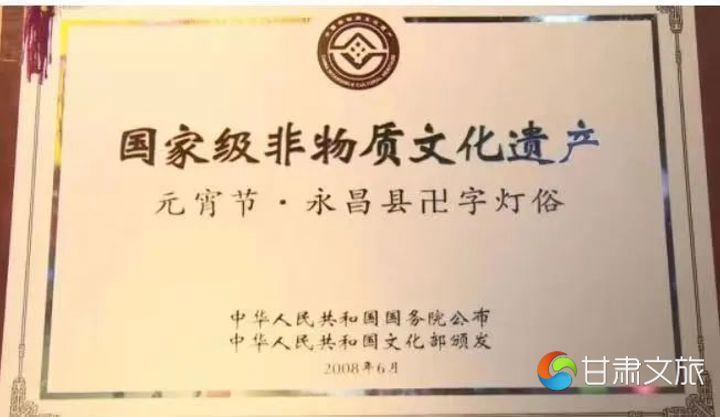

红山窑镇地处河西走廊,位于永昌县城西40公里处,是永昌的西大门,土地广袤,风景宜人,资源丰富,民淳俗美,历史悠久,国家级非物质文化遗产“卍”字灯就传承于此。

境内有著名的焉支山、龙首山,巍峨嶙峋,气势磅礴;红山窑塔、水泉驿等古文化遗址蔚然耸立,车辘沟石林景区地貌聚散相宜、姿态万千;汉明长城蜿蜒起伏、气势雄伟;月牙湖湿地依山傍水、风景秀丽;毛卜喇岩画文化积淀深厚,美丽乡村毛卜喇独具魅力,花草滩北部草原风光奇特旖旎;国家级非物质文化遗产永昌“卍”字灯俗、红山窑制陶工艺底蕴深厚;国家地理标志产品毛卜喇羊肉美名远扬……

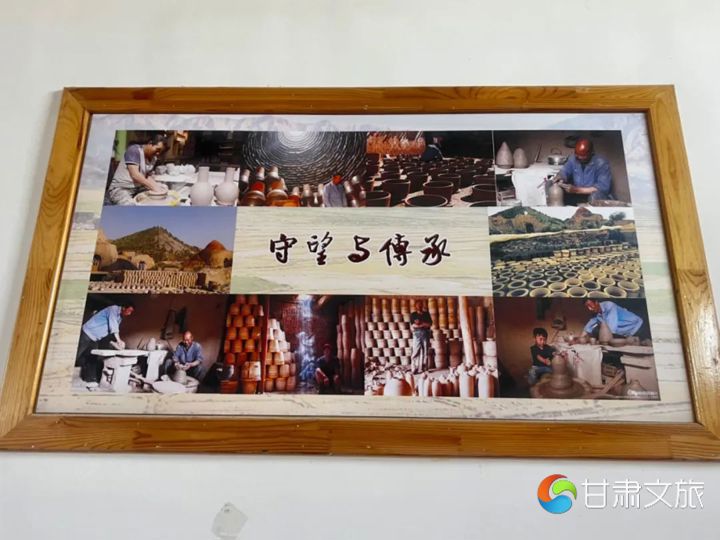

红山窑镇,以“窑”为名,红山窑的“窑”,满载着数千年来的烟火气息和深远悠长的历史故事。

红山窑的制陶业历史悠久,早在明洪武年间就有“黑”“白”窑的传说,即煤窑和陶瓷窑。

清乾隆年间,红山窑制陶业达到兴盛时期,又以王家白窑最为有名,同治年间因战乱灾荒,白窑倒闭,至光绪初年又逐渐恢复。

民国时期,红山窑发展到五座陶瓷窑,即:李家窑、马家窑、柴家窑、王家窑和福顺禧(商号)窑。

主要烧制缸、盆、罐、坛等粗陶,也做一些“白碗”之类的细陶。因生产陶瓷,又有商号,有顺口溜说:“红山窑地方小,三座铺子五座窑”。解放后,红山窑的白窑主要烧制水缸、菜坛、花盆等日常生活用品,大多销往周边市县,在当时极大满足了群众的生活需求。

得益于天然煤炭及黏土资源,当地居民便就地取材,烧窑制窑,以此为生。

千百年来,窑火生生不息,承载着一代代红山窑人民的生活希望。

近年来,永昌县制陶的所有土窑虽然均已停止生产,但金昌市相关部门仍致力于窑文化的传承、保护与发展。

永昌制陶被列为市级非物质文化遗产保护项目,李海东被确定为该项目传承人。

“一心传承,万般创新,不计得失”这是我们此次与李老师对话最大的感触。

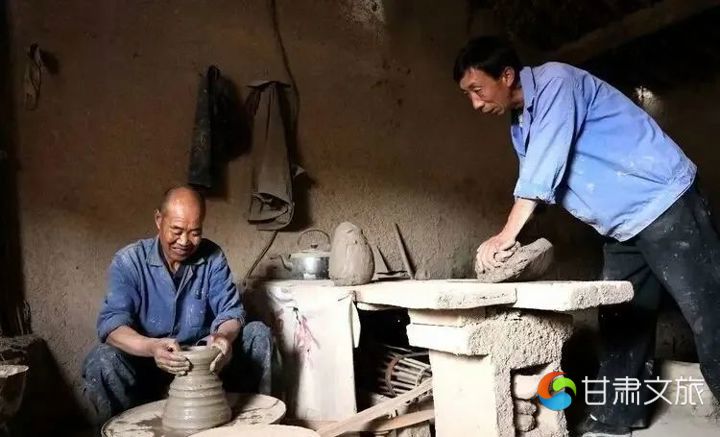

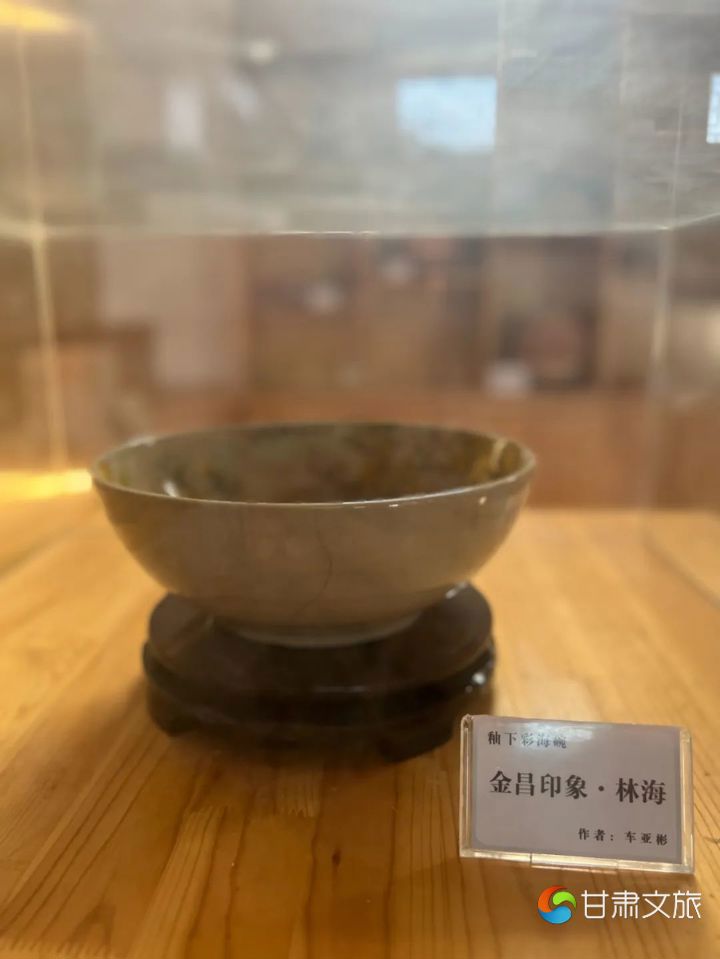

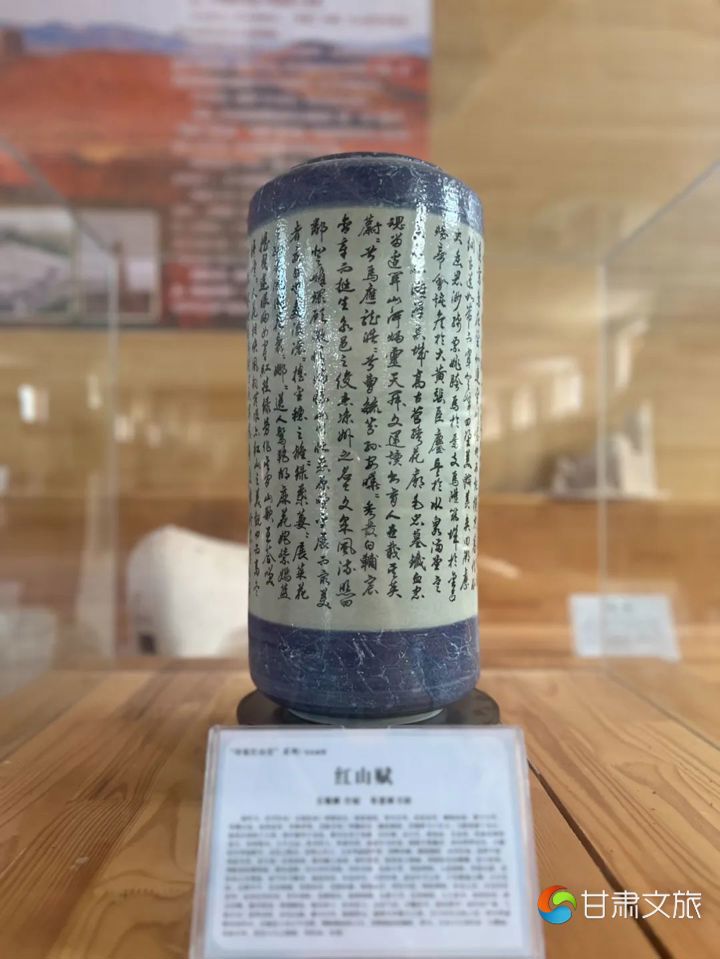

近年来,他多次自费前去江西景德镇学习先进的陶瓷制作工艺,倾尽家产去购置专业设备和各种釉料进行研究和尝试,终于用红山黏土烧制出了器型仿古、釉料仿瓷的陶器。

以匠心巧艺,琢陶韵之美,火与土的完美融合,使古老技艺焕发出青春活力。

如今窑火不再,红山窑窑文化体验馆却正以全新生命力继续传承。

即便这门手艺在工业化程度阶梯式发展的今日,遭受着大多数非遗都所面临的困境——收入微薄、濒临失传。李海东却毅然决然地选择让女儿报考景德镇陶瓷大学,这是烙印在一辈辈匠人血脉里的坚韧与坚守。

十五岁进窑,悠悠四十余载。潜心钻研,日夜与泥水窑火为伴,李海东付出了常人难以想象的艰辛。

2015年,李海东倾注其所有的热忱和执着终于有了回响。制陶传习所的建立,极大程度地保留了红山窑的窑文化,将制陶技艺融入到乡村振兴和永昌红山窑文化建设的宏伟事业中。

上图为供游客体验的制陶机

李海东,这位淳朴又倔强的红山窑村民,半生耐得住枯燥,守得住时光。在毫厘之间一捏一琢,矢志不移地弘扬红山窑宝贵的传统技艺,他的那一双因握刀雕刻而略显粗糙的手,泛生着岁月的沧桑之美。

千年窑火,生生不灭。有此瑰丽,如切如磋,如琢如磨。在时光无涯的荒野,遗世独立,灼灼其华。

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!