文旅资讯

-

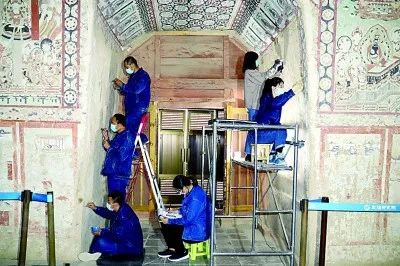

青春接力守护古老敦煌——敦煌研究院牢记嘱托加强人才队伍建设的实践探索

2019年8月,习近平总书记在甘肃考察时,来到敦煌研究院,察看珍藏文物和学术成果展示,听取文物保护和研究、弘扬优秀历史文化情况介绍,并同有关专家、学者和文化单位代表座谈。习近平总书记强调,要关心爱护科研工作者,完善人才激励机制,为科研工作者开展研究、学习深造、研修交流搭建更好平台,提高科研队伍专业化水平。

-

这里是甘肃美轮美奂的石窟长廊

茫茫戈壁,莫高窟静立千年;凿石开山,天梯山石窟气势雄浑;青山秀水,麦积山石窟“东方微笑”见证沧桑与繁华……

-

甘肃省视协初审推选参评第32届中国电视金鹰奖工作圆满结束

近日,根据中国电视金鹰奖评奖要求,甘肃省电视艺术家协会组织省内专家学者完成了第32届中国电视金鹰奖甘肃作品初审推选工作。

-

甘肃省文艺创作传播中心签约作家选聘结果公示

甘肃省文艺创作传播中心签约作家选聘评选工作业已结束。经工作人员对53名申报作家相关资讯核查、预评,邀请省内11名著名作家、学者对申报者进行评审,并报送中共甘肃省文学艺术界联合会党组审定,确定以下20名作家为甘肃省文艺创作传播中心签约作家。

-

华亭市召开第四次全国文物普查领导小组第一次会议

6月18日,华亭市召开第四次全国文物普查领导小组第一次会议。

-

探访甘肃简牍博物馆:汉字绽风韵 读简探中华

简牍是纸张未发明之前,中国古人最主要的文字书写载体之一。一般来说,以竹制的称为“简”,以木制的称为“牍”;或细条形的称简(简札),方形的称牍(方牍),简和牍合称作“简牍”。甘肃简牍博物馆讲述的就是简牍故事,透过千年的文字,带人们探寻中华文明之源。

-

莫高窟第220窟壁画——无名画工的伟大作品

我们不知道他是谁。他的名字应该被留在编号220的洞窟里。但是,按照当时的惯例,绘画工匠的名字不能出现在他们所做的壁画上。于是,这个杰出的画工被时间的洪流湮没了。但,为了呈现发生在莫高窟的这个故事,我们还是为他取了一个名字——李工。弹指间,沧海桑田。一刹那,转身千年。

-

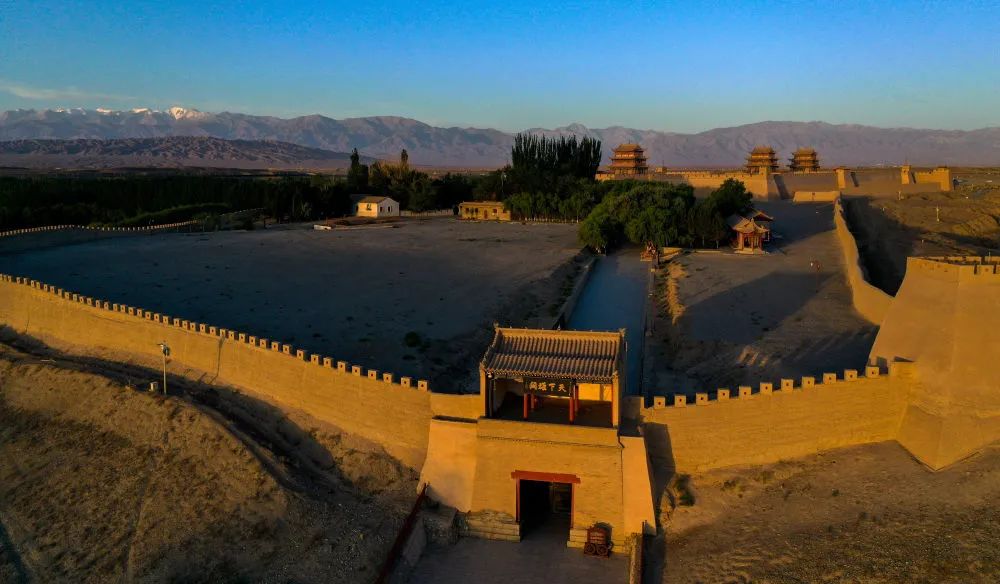

守护长城,守护中华民族精神根脉

“长城是中华民族的代表性符号和中华文明的重要象征,凝聚着中华民族自强不息的奋斗精神和众志成城、坚韧不屈的爱国情怀。” 5月14日,习近平总书记给北京市延庆区八达岭镇石峡村的乡亲们回信,深刻阐释了长城的独特价值和守护好长城的重大意义,勉励大家“把祖先留下的这份珍贵财富世世代代传下去”。

-

甘肃“四普”进行时 | 天水市秦安县高效推进第四次全国文物普查工作

根据省、市关于第四次全国文物普查工作的部署要求,天水市秦安县高度重视,明确普查任务,加强队伍建设,不断推动文物普查工作向更高水平迈进,目前,全县文物普查各项工作有序推进。

-

把敦煌研究院建设成为世界文化遗产保护的典范和敦煌学研究的高地——专访敦煌研究院院长苏伯民

敦煌,丝绸之路上一颗熠熠生辉的明珠。这里曾是古代东西方文明交汇之地和丝绸之路的重要驿站,也有世界上现存规模最大、延续时间最长、内容最丰富、保存最完整、艺术最精美的石窟——莫高窟。