文旅资讯

-

考古中国 | 关强:“考古中国”溯源中华文明

近年来,我国文化遗产保护传承工作取得了诸多可喜成就,积累了宝贵经验,中华优秀传统文化焕发勃勃生机。6月8日是今年的“文化和自然遗产日”。本版今天刊发3篇文章,与读者分享考古工作、非遗保护和典籍研究领域的生动实践。

-

甘肃“四普”进行时 | 张掖市举办文物保护工作暨第四次全国文物普查培训班

为深入推进张掖市文物保护工作及第四次全国文物普查工作,6月12日,张掖市第四次全国文物普查办公室举办“张掖市文物保护工作暨第四次全国文物普查培训班”。

-

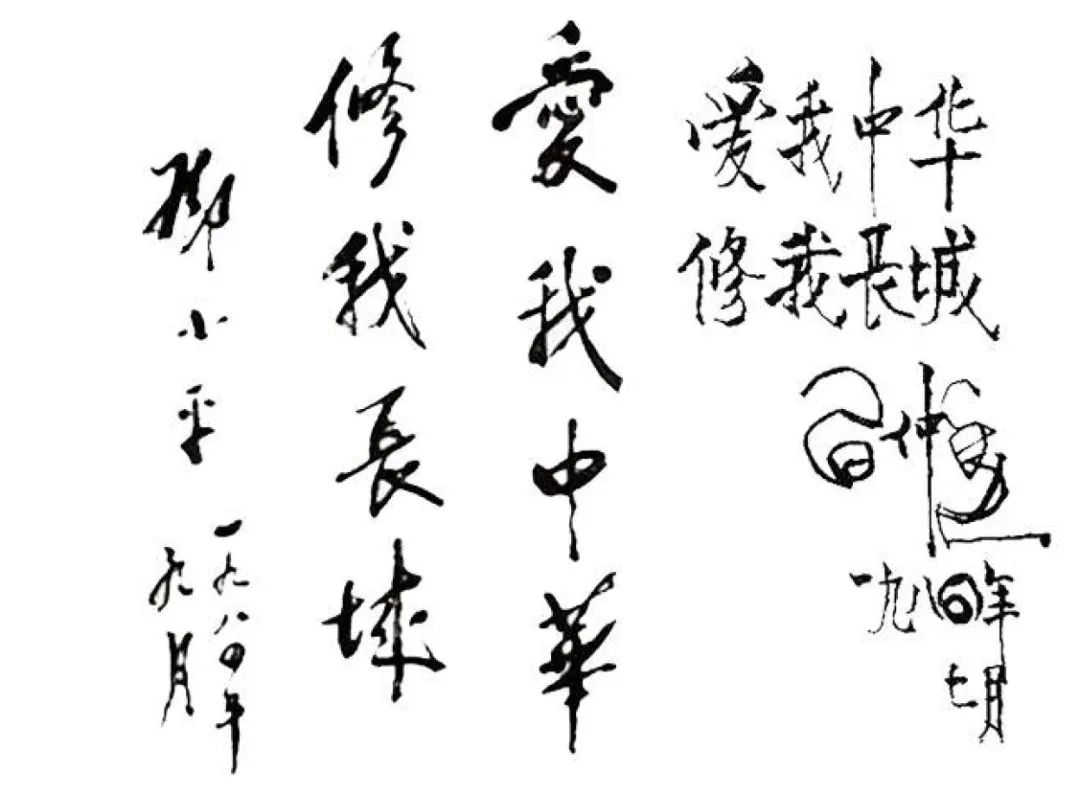

新中国成立以来长城保护概述

新中国成立以来,长城保护工作在国家的推动下,取得令世界瞩目的成效。逐步构建和完善长城保护法规体系,通过长城资源调查与认定,从国家层面确认长城的身份和构成,明确了保护责任和法律地位。国家持续投入专项资金用于长城本体保护,形成较为完善的长城保护维修理念。

-

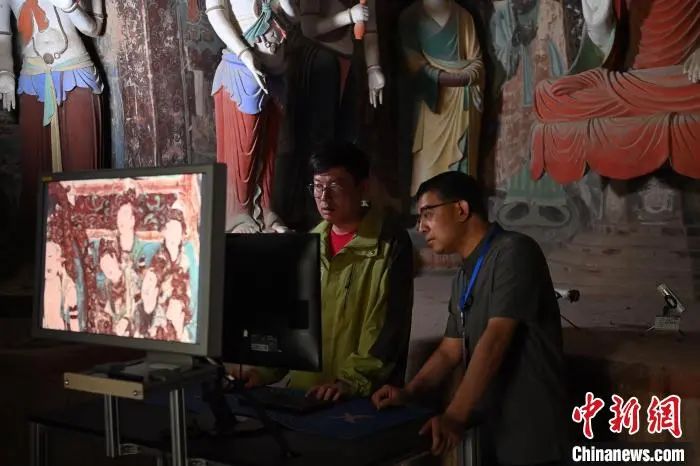

“数字敦煌”为中国文物数字化行业定“标”

千万年以后,丝路沿线的珍贵人类文化遗产,如受不可控的自然灾害而毁于一旦,其留存的大量数字化资源可让它完整复原。这一“复活术”是敦煌研究院基于“数字敦煌”项目30多年探索实践,编制完成的中国文物数字化行业标准(以下简称“标准”),并形成丝路文物数字化成套解决方案和装备体系。

-

甘肃“四普”进行时|武威市民勤县第四次全国文物普查正式启动

6月16日上午,武威市民勤县第四次全国文物普查启动仪式在瑞安堡举行。

-

溯源甘肃文化 | 伏羲文化与华夏文明

在中国古史传说系统中,伏羲氏是一位远古时代由母系氏族向父系氏族社会转化,由渔猎畜牧向农耕文明进化,由野蛮向文明过渡的历史阶段的创世英雄。伏羲既是一个真实存在的人和部族首领,也是一个时代的象征和文化符号,进而成为中华民族共同景仰的人文始祖。

-

央视《简牍探中华》栏目,甘肃五期汇总!

《简牍探中华》聚焦简牍出土地,通过“实地探访+实景戏剧+文化访谈”等多种创新表现形式,让收藏在博物馆里的简牍文物,陈列在广阔大地上的遗产,书写在古籍里的文字都“活”起来。

-

不只是烟火,汉朝烽燧的“密码”有亿点复杂

1930年西北科学考察团在黑河流域调查汉代烽燧遗址时一支无意间滑落的钢笔拉开了一场考古发掘的序幕……

-

日本驻华大使金杉宪治一行参访甘肃简牍博物馆

6月14日上午,日本驻华大使金杉宪治,日本驻华使馆公使臼井将人等一行到甘肃简牍博物馆参观访问。甘肃省政府外事办一级巡视员马聪,甘肃简牍博物馆馆长朱建军陪同参观。

-

甘肃出土“酒泉汉简”首次发布!《简牍探中华》第一季正式收官

你知道吗?军犬在汉代是戍边吏卒防御敌人、守卫粮仓的好帮手,还有专属“铲屎官”。汉代居延地区先后发掘出土3万余枚居延汉简,其中记载的内容跨越两汉200余载,记录着两汉之际西北边塞的兴衰变迁,堪称汉代边塞屯戍生活的百科全书。