感谢我们的各位专家、学者、老师、同学,对广东人民出版社的支持。我到广东八年,2017年到广东人民出版社,2018年开始计划做城市传记。2020年的6月出版了第一本城市传记,叫《广州传》。出版以后,其实它解决了一个问题,就是广东人到底是哪里人。不知道各位专家有没有过这方面的研究。广东在岭南,按照我们的传统典籍来讲,它就是南蛮之地,百越之地。我有一次跟他请教这个地方,大概就是我编辑这个书的时候,他说那是百越之地。百越之地好像要比南蛮要好听一点,因为百越它包括江南,福建、海南、广东整个都是,也包括越南。我从《广州传》里面知道,广州它的来历大概有两个,一个就是羊城的来历,传说五头羊衔着五谷降临到岭南大地上,所以这个城就叫羊城。广州人把五羊雕塑作为一个城雕,也是一个精神象征,当然这个是传说,完全没有理论的依据,可能在史书里面也是这样记载的。

但是另外一个传说让我特别自豪。因为广东人就是按照最原始的记载,我觉得至今最科学的记载就是甘肃人,或者说就是雍州人,再或者说就是凉州人。在座的同学可能觉得特别惊讶,因为羌人在战国的时候有一支就在湖北(楚国),在这个地方建立了一个国家,后来与楚国发生了一场战争,战争以后羌(季连部落)败了,败了以后(翻越南岭)又到了岭南,到了广东这块大地上,这是有依据的。羊和羌是一个字,所以羊城的来历就有道理了。虽然(此前)我一直想不通,我说这个羊嘛,就应该生活在草原上,不可能说在大海边上放羊吧?这里起码没有草场(原),让羊去哪里吃草啊?另外,这个气候(炎热)、(这个)环境它根本不适合羊生存的。所以从这个逻辑来讲,我就特别喜欢这个说法,我感觉甘肃人或者雍州人、凉州人,就是到岭南最早的祖先,大概是这样一个意思。

还有一个很准确的说法来自佛山,它原来叫季华乡,先有季华乡,然后才有佛山的。这个名称是这样的,季华就是四季的季,中华的华,这个季华的华,跟芈月的芈,中华的华是一个偏旁。在古文字里,按照《广州传》的作者叶曙明先生的解释,就是都是羊字头。所以这个季华它就是羌人的一支,如此说来就是岭南的文化核心(来自西北),广州和佛山(最早的先民)都是羌人,最早在这儿占据了这个地方,然后生发出来了岭南文化,后来秦始皇统一南越。

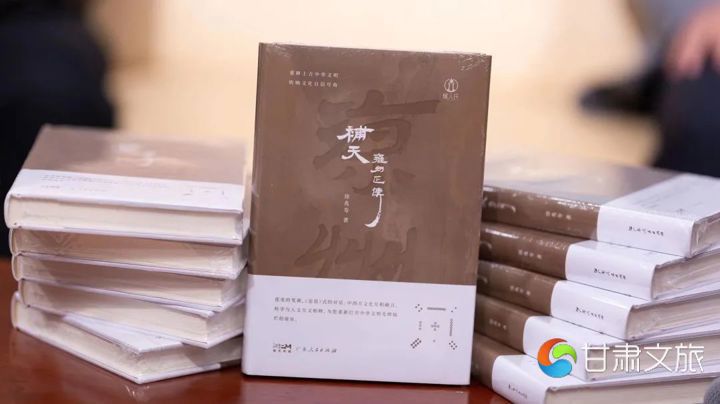

既然如此,那么我在这个时候其实在等待一个答案。就是羌人为什么到了楚国?他从哪里来?就在我们期待当中,我们兆寿院长的这个《补天:雍州正传》,我们也可以叫它《凉州前传》,正式的来了(完成),要让我做出版的工作,我看了以后非常高兴。为什么?他回答了三个问题。

第一,我们中国文化的源头从哪里来?

我们要寻找中国上古的这些少数民族到底创造了什么样的文化?它跟西方的文化有什么不一样?那么真正意义上的中国的文化自信要从哪里建立?从哪里寻找?我觉得这部书我要出版,我要编辑,这使我如此郑重地觉得它的首要意义所在。

第二,我当初让他写的是《凉州传》,他写出了这个《雍州正传》,跑题了,但是我依然非常喜欢,为什么呢?因为我们这个城市传记,它是实体的城市,你看我现在出版的《广州传》《中山传》《潮州传》,《澳门传》前两天签了协议,《香港传》现在正在走编辑出版的流程。它们都是实体的城市,雍州是实体的吗?它不是一座城池,它是一个大的地理范围上的一个概念。说起雍州,雍州的州长是谁,没有这样一个人,一般情况下我们整个西北,陕西西边,整个内蒙古,或者是整个西北偏西的这样一个大的范围,它就叫雍州,这不像广州就在这个地方,雍州就是凉州的前身,这是我说的第二个(出版)的意义。在实体城市传记的序列当中,他(徐兆寿)生发出来一个文化城邦的新问题(概念),它不是实体意义上的城市,但是它确实也是历史上存在的这样一个州,而且我们要找到它的源头。源头在哪里?我们从天空寻找,从所有的传说到我们的各种推理和演绎,或者是我们的探索,想象。

第三,这本书的价值所在就是文体的创新。北京大学历史学教授钱乘旦读过《伦敦传》以后,说《伦敦传》像学术作品,又像大散文,文体上好像是模糊的。李敬泽主席写的一些散文,也有这种文体创新东西,我特别喜欢。有时候像小说一样的开始,中间有理有据、引经据典,又像学术一样。我们读起来轻松,但是它又不是完全的虚构。所以我觉得《补天:雍州正传》的第三个价值所在就是在于文体上的创新。他用对话的方式,问答式的模式展开了对上古文化源头、雍州大地、凉州大地上疑问、疑惑,对文化脉络的寻找。我看到有时候他与他的弟子在这儿发生争论,甚至发生到了很严重的地步,为某一个文化的问题,大家争执不下,这个弟子和老师红脸了、翻脸了,到这样一个地步,我觉着非常好,正如他刚才所说的,可能我们对文化源头的寻找有一些猜想。学生,讨论的对象也就像读者一样,其实他把读者摸拟成了他的弟子,我们也可以把他的学生看作是读者。比如读到什么地方的时候,好像没有依据,可能在我们古代典籍里面找不到这个源头和依据,但是我们可以根据我们的想象和猜想来推论。所以兆寿兄刚才讲的是这一场冒险式的写作也是值得的。为什么呢?最起码他为我们打开了这扇大门。他跟学生的这场对话里面基本上是中西方文化的这样一种碰撞(交流),我们的学子们现在已经完全是西化的思维,我们用完全古代中国的文化来对话,势必会发生冲撞。

在这个意义上,我觉得它的这三点价值是毫不过分的。当下我们提倡文化自信,所以今天我们能够用这样的冒险精神,他已经是令人敬佩的了,我们不要觉得这个周易、八卦这些东西它好像就是迷信,最起码我们肯定它不是迷信,或者说不全是迷信。我们在这里会找到一些科学的依据,我们寻找文化的源头。正如哲学家康德说过一句话,我觉得说得非常好,就是说,有两种东西,我对它们的思考越是深沉和持久,它们在我心灵中唤起的赞叹和敬畏就会越来越历久弥新,一是我们头顶浩瀚灿烂的星空,一是我们心中崇高的的道德律。我们的《补天:雍州正传》里若干次提到我们古人,不管是有文化的,没文化的,在遇到一些疑惑的时候都要仰望星空,仰首问天,我们的问天就是看看星空。我们思考一下,看着这个看似遥远、虚浮,是一片尘埃一样的星空,其实它是给了我们答案的。这个答案也不仅仅在天空,也在我们的心目当中。另外这个道德律话就是它在这一本书里面所谓的道,就像他前面的著作《荒原问道》里面的道一样,那这个道是什么呢?还是一个从天空大地落到人的身上,就是我们人应该持守一个什么样的道(在这个人间),我们的传统的中国文化让我们成为一个什么样的人,而不是西方的文化让我们成为一个什么样的人。我们完全要做一个中国人的话我们一定要首先有这个自信。

从责任编辑的这个角度,我只能肤浅的说这么三点,至于别的,我又没有(系统)研究过这个文化学,我对周易什么的不太熟悉,我以前也认为完全它是这个迷信,我一开始看的时候说这个东西好像不太对劲。但是后面越看越来越投入,越来越觉得真的是科学的推理,因为它能找到依据。从责编的角度就这么一点肤浅的认识。在座的专家教授,学者很多,我们同学们里面也可能有对这些非常了解的,还请指正,谢谢。

——本文根据分享会录音整理的即席发言

作者简介

汪泉:甘肃武威人,中国作家协会会员,广东人民出版社燧人氏工作室主任,出版有长篇小说《沙尘暴中深呼吸》《白骆驼》《西徙鸟》《枯湖》《随风而逝》等作品,曾获中国小说学会文华杯短篇小说奖、梁斌小说奖、敦煌文艺奖、黄河文学奖,部分作品被评论家列为“中国生态文学”的代表作。

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!