撬开“锁钥”破兰州

《百面战旗红》之“勇猛顽强”

兰州战役,是1949年一野进军西北期间最大的一场鏖战,从8月21日至26日,历时6天。但实际攻破兰州仅用了一天。8月25日,一野第4、6、63、65军从沈家岭、营盘山、窦家山多个方向对兰州外线发起猛攻,第3军负责牵制敌人并做总预备队。30小时后,兰州解放,马家军2万余守军灰飞烟灭。能够如此干净、利索地拿下号称铜墙铁壁的兰州城,并不是宿敌马家军不堪一击。实则相反,恰恰是马家军近似疯狂的顽抗彻底激怒了解放军将士,各路大军浴血奋战,以命相博,最后毕其功于一役。其中,沈家岭战斗打得尤为艰苦。而沈家岭战斗的胜利,对战役全局可谓是牵一发而动全身。

1949年的兰州城

沈家岭,被称作“兰州锁钥”,位于兰州西关外,是离黄河铁桥最近的方向。自古以来要夺兰州,必得先破此“锁”。夺下沈家岭,就等于兰州门户洞开,既可直捣西城,也可控制黄河,截断城内敌人唯一西逃的退路。因此,对于沈家岭攻防作战,敌我双方都下了血本。攻占沈家岭过程中,担任主攻的一野4军11师31团,1500人打得最后只剩下170余人,发挥了关键性的作用。

一、马家军,一个凶残的对手

兰州又被称作金城,意为固若金汤之城,是黄河唯一穿城而过的城市。黄河水养育了兰州人,也养肥了长期在这里经营的马家军。

马家军是由青海马步芳、宁夏马洪逵两股地方势力为主结成的家族队伍,主要以部分回民及其亲属为骨干,具有浓郁的封建色彩和马背民族的彪悍天性。

在西北,马家军可谓一手遮天,从清朝同治年间就开始作威作福,鱼肉乡里,各族老百姓苦不堪言。至解放前夕,兰州已经济凋零,人口减至20余万。

前排:蒋介石、马步芳;后排:马继援

马步芳进驻兰州后大搞白色恐怖,提出宁肯错杀3000,也不能走脱一个进步份子。经常有报社记者、大学生失踪,都是马匪所为。他们往往残忍地把活人装进麻袋,扔到黄河里淹死。

历史上,我军与马家军有过两笔旧账。一笔是1936年红军西路军向甘肃西部进军中,遭到青海马步芳骑兵部队围攻,损失惨重;另一笔是1948年5月西北人民野战军在西府战役中攻打陇东地区时,遭胡宗南、马步芳联合夹击。由于两次交手马匪都占了便宜,且从未受过我军重创,马步芳气焰十分骄狂,既瞧不起国民党中央军,也常常吹嘘共产党是他手下败将。

面对解放军大兵压境,马步芳内心十分惶恐,知道自己作恶多端,共产党与其不共戴天,先溜到西宁观望,让儿子马继援在兰州负隅顽抗。他给儿子打气说:“第三次世界大战就要开始了,这就是希望,只要能够坚持,局势就会变化”。

解放军大兵压境兰州

8月21日清晨,兰州战役打响。我军战斗口号:打下兰州,解放大西北,向毛主席献礼,向新中国献礼!

第2兵团4军11师的任务是首先攻占沈家岭,之后配合友邻部队消灭华林山之敌,再夺取黄河铁桥,切断马家军退路。

此时,一野部队士气正旺,一个月前刚在扶眉战役中大败胡宗南,歼灭了中央军4个军,因此很多人都没把马家军放在眼里,认为就是一击即溃的土匪,对其反动凶残、好勇斗狠的本质认识不足。结果先头部队求战心切,仓促进攻,激战一天,几次冲锋均未奏效,还遭受了较大伤亡。

一野司令员兼政委彭德怀当即命令全线停止进攻,总结经验,重新准备,调整部署,改进战法,择机再攻。

彭总说得很清楚:“失利原因有三点:第一点是轻敌;第二点是敌人很顽固,工事也很牢固;第三点是准备仓促,时间不够,火力组织不严密,步炮协同不好”。总之,根子原因是麻痹轻敌,冒冒失失上去了,怎么打没个数。

22日下午, 4军11师召开紧急会议,落实彭总指示,调整力量,把主攻沈家岭阵地的任务转给素以“啃硬骨头”著称的31团。

31团团长王学礼、政委张平山受命后,立即带领部队接替了阵地,并悄悄摸到离前沿不足百米的地方,借着蒙蒙月色,画好了工事和交通壕的位置。

沈家岭峻峭挺拔,鸟瞰兰州全城,位于兰州城西南十里许,西与狗娃山互成犄角,东临营盘岭。两方向各有一条公路,一头直通兰州西关,一头可抵达岭上。沈家岭地势狭长,是一道绵延起伏东西横置的葫芦形大山梁,西侧是岩石陡壁,东侧坡度不大,最高处敌修有土木结构的碉堡群。外围建有环形的人工峭壁三层,每层高约二三丈。峭壁外又有一丈多深的外壕,壕沿上下都附有铁丝网、地雷等防御设施。守军为敌主力82军190师战斗力最强的569团。

沈家岭作战示意图

久经沙场的王学礼团长察看了地形,不由得点点头又摇摇头,这的确是个易守难攻的“硬骨头”。

根据上级要求,31团连夜进行了大战前各项准备。经过5个多小时的突击作业,将攻击出发阵地和多道交通壕连成一体,形成了一个与敌军对峙的阵地群。并用马拉车拽、人推肩扛的办法,把5门山炮配置到了离敌军阵地前沿300至500米处。

23日黎明,敌人轻重机枪突然响成一片。原来是马家军发现了31团夜间抢修的工事,居然想用疯狂扫射和炮火轰击予以摧毁。他们甚至钻出工事,在督战队的驱赶下,光着上身,只穿裤头,挥着马刀,狂叫着“天门开了!”“升天了!”潮水般反冲击过来。

王学礼团长暗忖:“这马家军果然不能小看,不但能固守,还竟敢冲出工事进行偷袭和攻击,确实不是一般敌人。但越是疯狂的敌人也就越蠢。”

面对不要命的马家军,王学礼指挥31团指战员展开了一次次反击,并不时地袭扰敌人,给他们来个“下马威”,使他们昼夜不眠,坐卧不安,疲惫不堪。

经过两天的交手,31团指挥员渐渐形成了一套详尽的战斗方案:突破前沿的战斗和纵深战斗应当并重,而且纵深战斗要重于突破前沿的战斗。

二、沈家岭,一块难啃的骨头

25日5时55分,风息雨住,群山迷蒙,三颗红色信号弹腾空而起,我军阵地上霎时炮火齐鸣,大地微颤,总攻开始了。

沈家岭南面马家军阵地被炸开了一个缺口,王学礼立即决定就从这里突破。炮火刚一延伸,他就令31团2营组成并肩冲锋的两支突击队,冒着弹雨,在泥泞的山路上向敌发起了勇猛冲击。

一时间,沈家岭前杀声震岳,硝烟弥漫了半边天空,战斗异常激烈。尖刀排排长曹天和手擎红旗,动作迅猛,带着战士们一阵猛冲猛打,仅十几分钟就架设云梯登上削壁,越过战壕,冲破了敌人第一道防线,占领了3号碉堡。

2营在突破敌第一道防线时,营长负伤。由于突破口过于狭小,突击兵力一度出现拥挤现象,展开缓慢。教导员田有胜见状,立即接替指挥,果断跑到营突击队前面,一面疏导兵力,一面鼓动士气,机警地带领突击队趁敌尚未组织反扑之际,向敌阵地冲锋,迅速攻占了敌军4、15号碉堡,一举攻破位于第二台级峭壁之上的第二道防线战壕,使突击队站稳了脚跟。

接着,2营主力及时跟进,投入了战斗,多次击退了敌人的反扑,将第二道防线战壕变成了攻夺敌第三道防线的前沿阵地。

但一个棘手的情况出现了。由于地形限制,我炮兵在这里不易发挥作用,火力用不上,致使敌人第三道防线一座碉堡疯狂对我扫射,造成我军伤亡不断增大,排长曹天和与十几名突击队员都中弹倒在了血泊中。

此情此景,让正面进攻的1营2连连长李应般急红了眼,见两次爆破都不得手,身边又没了旁人,自己把炸药包操在手里,抽身向碉堡冲去。

敌人的子弹雨点般打来,李应般左闪右躲,腿上还是中了一枪。扑倒在地的李应般利用高低差产生的射击死角,抱着炸药包继续往前爬,一直爬到了碉堡跟前,把炸药包从碉堡枪眼里塞了进去,“呼啦”一声拉开了火罐。

忽然,他发现敌人在拼力把炸药包捅出来。李应般大吼一声,就地跃起,一下子趴到了枪眼上,死死地压住了炸药包。只听“轰”的一声巨响,敌人、碉堡,连同他自己都化作一阵黄烟红雨。红雨散落,英魂直冲云霄。敌障被排除的瞬间,李应般的战友们发出复仇的怒吼冲了上去。

司号员孙明忠,是全团有名的“小鬼”,军上衣下摆总是耷搭在膝盖上,腰间却挂满了手榴弹,一直紧跟着连长战斗。这时他挺身而出,拿着连长指挥旗代替指挥,与全连仅存的十几名战士,打退了敌人的一次次反冲锋。手榴弹、子弹打光了,他就冒着敌军密集火力,从摧毁的敌堡内搜来弹药,继续战斗。

阵地另一侧,2营6连排长王立功组织3个班向上猛攻,手榴弹打光就拼刺刀,头部中枪、身负重伤仍不下火线。所有人齐心协力,密切配合,且战且进,逼近了沈家岭核心工事。

兰州守将马继援深知沈家岭阵地的重要性,见马登霄的569团被打得懵头转向,危在旦夕,狂呼援兵,急用汽车先后调568团1个营、保安4团几个营前来增援,组织反扑,拼命想夺回失去的阵地。

随后,敌357师师长杨修戎也带着他的骑兵团赶了上来。

面对着越来越多的敌人,31团顶住压力,重新编组战斗单位。政委张平山坚定地说:“党考验我们的时候到了,一定要守住阵地,等待大部队的到来就是胜利!”

31团将士们个个表示:“人在阵地在,誓与阵地共存亡!”

敌人又一次疯狂的反扑开始了,马家军敢死队漫山遍野,个个赤腹露背,舞刀挥枪,嚎叫着冲向31团阵地,敌我双方展开了惊心动魄的白刃战。7连副连长张保英拣起一把敌人的大刀,一连砍倒了10几个敌人,被鲜血溅成了一个“红人” 。

关键时刻,友邻33团及时支援,又连续打退敌人的多次反扑,战斗进行到胶着状态。

中午时分,4军军长张达志见11师处境极为艰难,遂令军预备队10师30团火速增援。

这时,被我攻占的敌第一、二道堑壕多处暗火力点又死灰复燃,对我30团增援部队扫射拦阻。危情之下,31团立即组织火力压制,掩护30团一个排一个排地梯次跃进。

不久,30团终于闯了过来,两军会和,稳住了阵脚,但30团政委李锡贵却在激战中壮烈牺牲。30、31团将士怒火中烧,高呼着“为李政委报仇!”义无反顾地冲向了敌人。

8个小时过去了,沈家岭战场成了名副其实的“绞肉机”, 在这场生与死的较量中,敌我的体力、耐力、生命力都达到了极限。敌人死伤无数,鬼哭狼嚎;我军亦伤亡惨重,但军号嘹亮。双方精神气势形成反差,立判高下。

到了下午4点,31团和增援的两个团的指战员,凭借着顽强的信念,在连续打退敌人7次较大规模反扑后,发起了最后的冲击,猛攻沈家岭敌主阵地。

晚上8时,经过14小时激战,我军终于摧毁了敌人利用绝壁、密集雷区、地堡群和堑壕组成的4层防御体系,撬开了兰州这把“锁钥”,把鲜红的战旗插上了沈家岭主峰。与此同时,4军10师也占领了狗娃山。

拿下沈家岭、狗娃山,对兰州战役的全胜起到了决定性作用,造成了马家军整个防线的崩溃。26日凌晨2时,第2兵团后续部队乘胜突击,一举攻占了兰州西关,迅速攻入城内,与敌军展开激烈巷战,并抢占了黄河铁桥,完全切断了马家军的退路。

至当日中午12时,城内守军被完全肃清,兰州宣告解放。马步芳在西宁闻听此讯,如五雷轰顶,失声痛哭,第二天便携眷仓惶经重庆逃往广州。

兰州战役,是我军与马家军进行的一次大决战,是西北解放战场上规模最大、战斗最激烈的一次城市攻坚战。此役之后,西北敌军主力丧失大半,马家军在青海、甘南数十年的封建统治被一举推翻,青海、宁夏和河西走廊门户贯通,为人民解放军进军宁夏、新疆,全部解放西北奠定了基础。

9月1日,《甘肃日报》创刊号上刊登了第一野战军司令员彭德怀亲自拟写的一则战地消息,题目是:“夺取兰州锁钥,4军再立战功”。

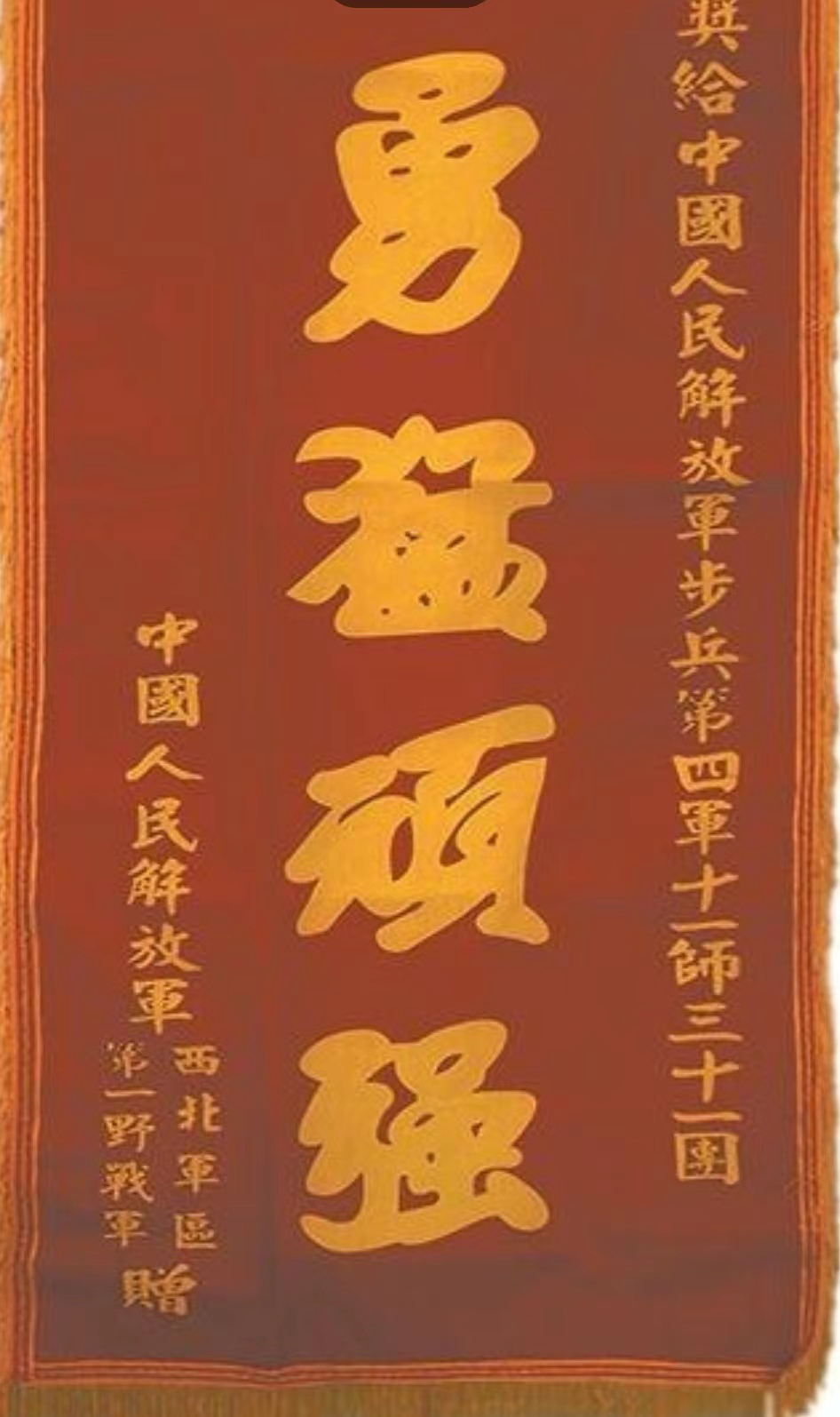

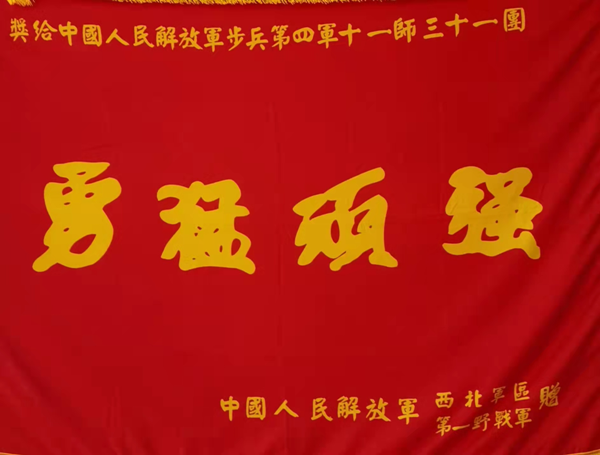

鉴于4军11师31团在沈家岭战斗中的顽强表现,第一野战军暨西北军区授予其“勇猛顽强”荣誉称号,第2兵团授予其“真正顽强”荣誉称号。

李应般被授予“战斗英雄”称号,并追记大功一次。

这里有个插曲:2018年6月28日,兰州战役纪念馆及社会各界百人齐聚烈士纪念碑广场,举行李应般烈士头像揭幕暨正名仪式。原来李应般真名为李应邦,牺牲后被错叫了69年。战争年代,英雄的名字可能搞错,但英雄舍身堵抢眼、炸碉堡的事迹已铭刻青史,被后人世代传诵。

三、王学礼,一座不朽的丰碑

在沈家岭战斗中,31团之所以能表现出大无畏的革命精神和铁血过硬的战斗作风,有两条最直接的原因:一个在于老底子好,这是支出身陕北红军、曾担任过保卫党中央、保卫毛主席、保卫陕甘宁边区任务的老部队;一个在于带头人强,团长王学礼能文能武,意志坚定,勇于牺牲,在沈家岭战斗的最关键时刻,发挥了优秀共产党员的中流砥柱作用。

王学礼烈士被4军授予“人民英雄”荣誉称号

31团团长王学礼,1916年10月11日出生在陕西省神木县南乡王家庄。1930年在盘塘高小读书时受到共产党员刘世英、高洪轩等教师的启蒙,秘密加入了中国共产主义青年团,1933年2月加入共产党,1934年6月参加陕北工农红军游击队第三支队,从此投笔从戎开始战斗生活,一生参战100余次,3次负伤,多次立功。

1935年1月,王学礼担任了红84师少年先锋连政治指导员。这是支非常年轻的红军队伍,战士是12至17岁的“红小鬼”。王学礼带着这群“娃娃”兵,跟随刘志丹打游击、杀敌人。

在艰苦环境中,王学礼以极大的热情关心帮助小战士们,教他们唱歌、学文化,提高他们的思想觉悟,把全连带得朝气蓬勃,生龙活虎,个个英勇顽强,次次圆满完成任务。少年先锋连在战斗中也不断壮大,由最初的60多人、20多支枪,发展到140多人,每人都扛上了一支枪。

刘志丹军长非常喜欢这群“娃娃”兵,常常抚摸着他们的头,夸他们都是好样的红军战士。

抗日战争中,王学礼进抗大二期学习后,先后担任了营教导员、团政治部主任、团政委,并担任了31团首任团长兼政委。王学礼在31团威信极高,不仅仅因为他是团长,更重要的他是全团灵魂级人物。

1949年7月扶眉战役中,王学礼沉着指挥31团打退了敌人一次又一次进攻,战后,31团3营被授予“钢铁第三营”荣誉称号。

8月25日拂晓,三昼夜没有合眼的王学礼内心十分激动,他掏出怀表,遥望着渐渐泛白的东方天幕,喃喃自语道:“天就要亮了。”

他深知打下沈家岭难度大、意义大,为了啃下这块硬骨头,他运筹帷幄,身先士卒,战斗中,始终出现在最危险、最关键的部位上。

当他看到发起冲击的2、3营伤亡很大时,果断命令担任预备队的3营投入战斗。全团齐心协力,密切配合,且战且进,逐步攻占了沈家岭核心工事。

当敌人孤注一掷,不断增兵之际,王学礼沉着应对,把全团剩下的300多名指战员重新编组,结成新的战斗单位,并进行火线动员,鼓舞士气。

当马家军敢死队嚎叫着冲向31团阵地、子弹都挡不住的时候,王学礼操起一杆大枪,带领团直机关人员与敌人展开白刃肉搏,硬是把这些亡命之徒逼退。

在31团战士心中,团长就是一座山,山不倒,地就不会摇,更不怕敌人的一次又一次反扑撕咬。

当战斗持续到傍晚、敌人节节败退时,王学礼用沙哑的嗓子喊道:“同志们,共产党员们,跟我冲啊!”突然,一颗炮弹在王学礼脚下的碉堡上爆炸,他的右腿被炸断,一块巴掌大的弹片穿透了左侧腰部,他重重地倒了下去。

师政委高维嵩闻讯赶来,把他紧紧地抱在怀里,呼喊着他的名字。他半睁着眼睛的脸上露出了一丝微笑,那是胜利者的微笑。晚霞映红了天际,鲜血染红了土地,英雄的王学礼团长牺牲在沈家岭战斗的胜利时刻。

兰州战役中,沈家岭无疑是打得最惨烈的一个阵地。整个兰州攻坚战我军团级干部共3人牺牲,全部都在沈家岭,共13人负伤,8人也在沈家岭......

榜样的力量是无穷的。一个王学礼倒下了,千万个王学礼站起来!英烈不死,光耀千秋。中国人民解放军就是在这些优秀干部前赴后继的率领下,打败了八百万武装到牙齿的国民党军。

战后,王学礼烈士被4军授予“人民英雄”荣誉称号,并将一面锦旗留给王学礼的亲属。

几乎在王学礼血战兰州的同时,他的妻子苏维仁在后方军部医院诞下了他们的女儿。

女儿满月那天,苏维仁意外接到了丈夫的来信。那是兰州战役前夕,王学礼生前利用行军间隙写给待产妻子的。信中写道:“我们南征北战十几年,就是为了解放全中国,这一天就要到来了。我们现在训练很忙,要集中一切力量消灭敌军,解放大西北。我不能来看你,望注意身体,带好孩子,让我们在胜利的时候再相会。那时,我们的第三个孩子一定出世了,他们将是新中国第一代最幸福的人,让我们举起双手迎接祖国的新生吧,祝你和孩子们健康快乐。”

捧着辗转传递、磨损严重的书信,看着丈夫熟悉的笔迹,想到襁褓中的女儿痛失父亲,自己也永远等不到与爱人相会在胜利的那一刻,苏维仁抑制不住内心的悲恸,止不住的泪水滴落在信纸上、手背上、怀中婴儿红扑扑的脸颊上……

这封信的原件,后来作为革命历史文物,珍藏于中国军事博物馆。

“人民英雄”王学礼烈士遗物

兰州战役后不久,一辆马车从兰州出发经西安,顶风踏雪,跋涉两个多月,于翌年1月底到达了陕西省神木县。

这天,神木县数千名乡亲出城在沿途迎接,县委书记王殿威、县长李子科亲自祭灵致哀。人们轻轻地呼唤着:“学礼,你回来了!”“学礼,你安息吧!”

光阴似箭,兰州战役已经过去了70余年,当年王学礼墓地上的小树也已枝繁叶茂,荫及后人。王学礼拼死换来的兰州,真的成为了西北最美的一座金光灿烂的新城。

兰州战役后,31团留在了大西北。作为一支西北红军部队,铁马金戈,护卫西疆,鲜红的战旗一直飘扬在戈壁之中、高原之上。

每当执行重大任务,或取得优异成绩,“勇猛顽强”英雄团指战员都会列队集合,向老团长王学礼进行认真汇报。

还是那句老话:这不仅仅因为他是“勇猛顽强”英雄团的首任老团长,更重要的是,他至今仍是“勇猛顽强”英雄团一往无前的灵魂级人物。

(参加创作人员:叶征、欧阳青)

【附录】

荣誉战旗名称:勇猛顽强

授旗时间:1949年8月

授旗时战斗序列:第一野战军暨西北军区4军11师31团

授旗领导机关:第一野战军暨西北军区

授旗前后主要战斗序列沿革:前身出自陕北红29军、陕甘宁独立师、陕甘宁红2团;1937年8至10月,红29军改编成129师特务营,陕甘宁独立1、2、3、4团合编成129师工兵营,129师特务营改编成八路军延安总部留守处警备2团,129师工兵营改编成延安总部留守处警备7团;1942年12月,警备2团与陕甘宁边区保安司令部独立5营合编成385旅警备4团;警备7团与合水县保安大队合编成385旅警备5团;1944年11月,385旅770团开赴抗日前线,将3营编为警备5团3 营,警备5团原l、2、3营缩编为1、2营;1946年4月,警备4团、5团合编成警备3旅警备5团;1949年2月,警备5团改编为4军11师3l团;1953年4月,改称步兵11师32团;2020年4月,改称陆军某合成师合成32团。

荣誉战旗精神:赤心向党、赤胆拼搏、赤诚为民

【本文版权归《百面战旗红》组委会所有,未经许可,不得转载,对于严重侵权者,网站保留提起诉讼之权利】

诵读:李同生

李同生,有着27年的军旅生涯,现任山西省朗诵艺术协会副会长、秘书长,山西中华文化促进会主席团成员,崇尚革命英雄主义和革命浪漫主义作品,求德思诚。

录音:劳丁

微信名:独钓老翁。平日里喜好音乐,读书,摄影,业余时间朗读文章,是一名忠实的朗读爱好者。自律格言:好好学习,天天向上。

来源:银河悦读中文网

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!