文物简介

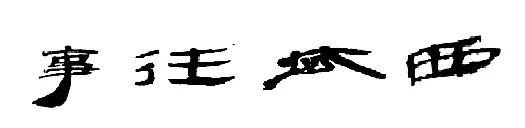

木简1枚(出土编号:Ⅱ90DXT0213③:122),1990年出土于敦煌悬泉置遗址。长21.4、宽1.4、厚0.25厘米。木简下残,简文字残泐,但基本内容清楚。上面一行记粮食数量,下面三行记途经人员的国籍、身份、人数以及日期等。该简的内容为“甲午”“乙未”两次悬泉置接待西域使者的记录,共接待9个西域国家的质子、贵人和使者34人。该简文对研究悬泉置的传舍制度,以及西汉王朝与西域诸国之间的关系提供了重要资料。现藏甘肃简牍博物馆。

简文大意

这枚简讲述悬泉置接待了西域的鄯善、且末、莎车、于阗、皮山、疏勒、渠勒、精绝、扜弥共9个国家的质子、贵人和使者。第一天“二月甲午”所到者为质子和使者,16人;而副使和贵人18人则于“乙未”到达,前后共34人。该木牍出土的底层中有纪年简27枚,主要是宣帝、元帝和成帝时期的简,以宣帝时期为大宗。宣帝时期汉与西域各国来往极为频繁,学者推测该牍年代大致当在宣帝时期。汉朝为西域使者提供饮食车马接待,派人迎送西域使者,确保其路途安全,以保障丝路的畅通。各国同时出现在悬泉置,也足以说明丝绸之路上的西域诸国之间是较为和谐的。正是《后汉书?西域传》记载“立屯田于膏腴之野,列邮置于要害之路。驰命走驿,不绝于时月;商胡贩客,日款于塞下”的真实反映。

阅“牍”延伸

汉初北方边郡经常受到匈奴的威胁。公元前139年汉武帝刘彻为联合与匈奴有矛盾的大月氏反击匈奴,而派遣张骞出使西域。虽然这次联合大月氏的计划没有成功,但张骞带回来的信息使得汉朝对西域诸国有了大致的了解。于是公元前119年,汉武帝派张骞再次出使西域,联合乌孙夹击匈奴。

张骞出使西域 | 图源《中国敦煌壁画全集 ·初唐》

在乌孙国对汉朝有了初步认知之后,公元前105年,乌孙国王遣使与汉朝交好。并以乌孙的千匹良马为聘礼希望迎娶汉朝公主,汉武帝遣江都王刘建之女刘细君和亲乌孙王猎骄靡。后细君公主因语言不通、思念故土,于公元前101年在乌孙郁郁而终。太初四年即公元前101年,楚王刘戊的孙女刘解忧和亲乌孙。自神爵二年至甘露三年,乌孙完成了自汉之盟国变为汉之属国的过程。这一目标的实现与细君公主、解忧公主、常惠和冯嫽等人一生致力于挫匈奴、伐龟兹、平定西域的各种努力是分不开的。

太初四年(公元前101年),李广利伐大宛之后,自玉门列亭障主渠犁以西。同年,汉朝在新疆的轮台、渠犁(今新疆库尔勒与尉犁附近)一带屯田积谷,意在长期经营西域。汉武帝在渠犁和轮台设置了使者校尉和屯田区,这是汉朝在西域的第一个据点。屯田政策的实施,促进了中原西域的交流,使得汉朝在西域的影响力日益增强。

神爵二年(公元前60年)九月,匈奴发生内乱。匈奴日逐王先贤掸率众归属汉朝。汉宣帝封日逐王为归德侯,留居长安。汉朝始设西域都护,派西域都护骑都尉郑吉都护西域诸国,匈奴统治西域的僮仆都尉随之撤销。汉朝设置西域都护府。从此,汉朝在西域实施有效的管理,西域版图归属中原。1928年,在阿克苏地区新和县的玉其喀特古城出土了一方铜印“李崇之印信”。印主李崇,是西汉晚期的最后一位西域都护,第一任西域都护为郑吉。班固记载西汉时期的西域都护共计18人,在《汉书》中记载的仅有十人。有一句我们耳熟能详的话:“汉之号令班西域矣,始自张骞而成于郑吉。”

李崇之印信 | 图源《丝绸之路·新疆古代文化》

自武帝以来,在西北一线陆路上形成了南北两道,这两道沿天山南麓而行的线路,形成了著名的“丝绸之路”。丝绸之路的开通,使汉与西域之间的贸易交流更为便捷。不管是以官方为代表,还是民间的交流,途径此路的人数越来越多,从西域诸国传入的物产文化也较为丰富。

从西域输入的动物,其中最出名的就是“天马”。除了天马外,西域还有狮子、大象、孔雀等,《汉书·西域传》记载罽宾国出象、孔爵和沐猴;安息国产大雀;乌弋山离国有师子、犀牛、封牛、桃拔,条支国也出师子、封牛;天竺(身毒)国出象。汉简记载了诸多西域使者到汉地奉献的情况,据学界研究可知以献畜为职责的西域使团入关后,需要接受敦煌郡有关部门(玉门关、阳关)的清点和沿途接待厩置官吏的查验登记。狮子、大宛马等罕见的奉献物,则由安置地派出专使来迎接,最终安置于长安近苑。此外还有不属于西域都护管辖的康居国,在永光五年(公元前39年)派使者及贵人献白骆驼的记载。

甘肃武威雷台东汉墓出土铜奔马 | 图源甘肃省博物馆官网

西域传入中原最著名的水果就是蒲陶,即葡萄。《后汉书·西域传》中载粟弋、伊吾两地出蒲陶,《史记·大宛列传》中提到大宛国有葡萄美酒。此外还有大量的植物《博物志卷·之六》就写到,“张骞使西域还,乃得胡桃种。”《汉书·西域传》载大宛、罽宾国有苜蓿,《后汉书·西域传》载大秦国“合会诸香,煎其汁以为苏合”,天竺有胡椒,有薑,有诸香。

悬泉置遗址出土的苜蓿种子 | 图源甘肃简牍博物馆

悬泉置遗址出土的核桃种子 | 图源甘肃简牍博物馆

此外,还有从西域而来的珠宝,据《汉书·西域传》记载罽宾、乌弋山离国有珠玑,罽宾国有珊瑚,有虎魄、璧流离。《后汉书·西域传》记载大秦国出产明月珠、珊瑚、虎魄、夜光璧、骇鸡犀、琉璃、琅玕、青碧、朱丹;天竺出毒冒。这些大多为奢侈品,即使是在西域,也是难得一见的瑰宝。“于是后宫贱毒冒而疏珠玑,却翡翠之饰”。“头上倭堕髻,耳中明月珠”,“足下蹑丝履。头上玳瑁光。腰若流纨素。耳著明月珰。”说明西域的珠宝已经成为当时中原流行的饰品。

除了有奇特的物产之外,西域幻术伎艺也传入中原。据学界研究,汉代由西域传入中原的幻术有“自支解”、“易牛马头”、“自缚自解”、“吐火”等。《汉书·西域传》中记载汉代宴会上的歌舞百戏有“巴俞、都卢、海中、砀极、漫衍、鱼龙、角抵之戏等。”史料记载元康元年(元前65年),龟兹王绛宾和王后弟史二人到长安省亲。绛宾向宣帝进贡了龟兹国的名贵乐器羯鼓与筚篥。宣帝御赐了一个数十人规模的乐队以及钟、鼓、琴等乐器。将中原乐舞和乐器带到了龟兹,这是中原与西域的一次大规模的乐舞交流。

丝绸之路沿线的经济文化交流情况正如《汉书·西域传》记载:“自是之后,明珠、文甲、通犀、翠羽之珍盈于后宫,蒲梢、龙文、鱼目、汗血之马充于黄门,钜象、师子、猛犬、大雀之群食于外囿。殊方异物,四面而至。”

参考文献

1.[汉]班固撰,[唐]颜师古注《汉书》,中华书局,1962年。

2.[南朝宋]范晔撰,[唐]李贤等注《后汉书》,中华书局,1965年。

3.余太山:《西汉与西域关系述考》,《西北民族研究》1994年第1期。

4.殷晴:《悬泉汉简和西域史事》,《西域研究》2002年第3期。

5.刘永强:《两汉时期的西域及其经济开发研究》,西北师范大学博士论文,2009年。

6.周建:《西汉时期的西域都护研究》,西北师范大学博士论文,2010年。

7.孟芳芳:《西域文化对汉代文学的影响》,沈阳师范大学硕士论文,2014年。

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!