习近平总书记强调,“让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来。”

近年来,甘肃省文化和旅游厅认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察甘肃重要讲话指示精神,让文物影像动起来,让博物馆陈走出去,最典型例子就是张家川马家塬遗址战国戎人车舆复原展。

图|新甘肃客户端

马家塬战国戎人车舆重现璀璨光彩

9月14日上午,甘肃省文化和旅游厅主办的“让文物活起来”——张家川马家塬遗址战国戎人车舆复原展出仪式在甘肃国际会展中心广场举行。

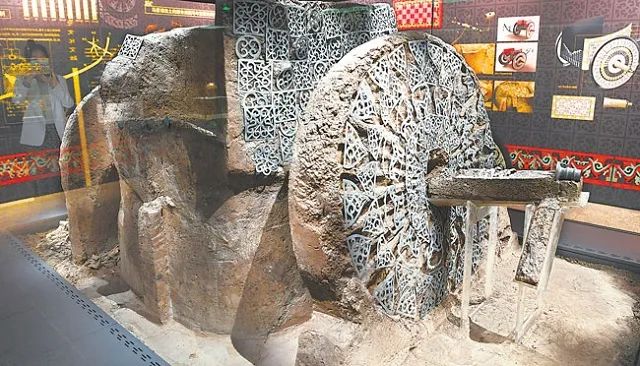

这辆正在展出的战国戎人车舆复原实物,仿佛让人穿越两千多年的时空廊道,窥见西戎贵族的奢侈生活。车厢呈方形,两边辅以两个巨轮,中间以一轴相连,车轮、车厢拦板上等均分布着形状各异的金、铜、银镂空饰件,有几何图形,也有动物图案。这辆由甘肃省文化和旅游厅组织制作的战国戎人车舆复原实物,严格依照马家塬战国戎人贵族墓地出土古车式样,采用铜雕髹漆等技艺,再现了战国戎人车舆风采,体现了甘肃省文化旅游系统融入“一带一路”国家战略、秉承丝路精神、复兴丝绸之路、构建人类命运共同体的文化自觉。

图|王永进

文化遗产经历风霜雨雪而倍显珍贵

2000多年前,来自东方的秦人与土著戎人在陇东南地区共同谱写了中华民族多元一体融合发展的宏大篇章,遗存了光辉灿烂的文化遗产,成为中华文明探源的重要内容,也是甘肃精神、陇人品格的重要源头。

张家川马家塬战国戎人贵族墓葬,是21世纪最重要的考古发现之一,含有大量欧亚草原文化和北方草原文化、秦文化和楚文化融合互鉴的因素,其中的车马是典型代表。马家塬遗址是包括新石器时代文化遗存和战国时期祭祀坑、墓葬群的大型遗址,文化内涵丰富。独特的墓葬形制、华丽的车辆、复杂的人体装饰以及蕴含多种文化因素的遗物是其主要特点。出土的车辆、金银器、贴金银铁器、玻璃和玻璃态制品种类丰富。该遗址反映了战国晚期至秦代西戎文化的面貌,其兼收并蓄的多元文化融合体是研究这一时期西戎文化、秦戎关系、早期中西文化交流、中国古代车舆发展、演变以及古代工艺技术的重要实物资料。

陇原大地灿若星辰的文物资源,是承载灿烂文明、传承历史文化、维系民族精神的重要载体。据统计,全省拥有不可移动文物16895处,其中世界文化遗产地7处、全国重点文物保护单位132处。这些老祖宗留给我们的宝贵遗产,讲述着历史上那些惊心动魄的故事、发人深省的探索、源远流长的文明。文物和文化遗产承载着中华民族的基因和血脉,马家塬遗址战国戎人车舆复原展让文物活起来,既增进了文化认同,又坚定了文化自信,更凝聚了发展力量。

图|新华社

远古先民的智慧之光承载中华文明

“中国十大考古发现”是考古学界的最高荣誉。2006年8月,甘肃省文物考古研究所、张家川县博物馆进行了抢救性发掘,共清理墓葬3座,发现了战国中晚期墓葬和车马坑,出土各类文物2200余件,被评为2006年全国十大考古新发现,并获得国家文物局田野考古三等奖。

马家塬战国戎人贵族墓葬从时间来说,属于战国时期,距今约2500年,从地理位置上来看,位于甘肃省天水市张家川回族自治县马家塬。结合考古发现与文献记载,战国时期秦国与西戎接壤,周孝王时,秦先祖秦非子因养马有功被周王封为附庸,封地就在天水。受封后,就肩负起了为天子戍边抵抗西戎的重任。马家塬战国戎人车舆在这片有着悠久历史和灿烂文化的广袤土地上,见证了民族融合、生息繁衍、薪火相传。从马家塬遗址成功发掘以来,越来越多的人被马家塬战国戎人车舆体现的先民智慧所叹服。

图|王永进

甘肃省文化和旅游厅着力推进甘肃秦文化和西戎文化考古成果非遗文创转化。以“战国豪车”为主题,创新研发彰显甘肃特色文化底蕴与内涵的非遗文创产品,进一步提高秦文化和西戎文化知名度与影响力,增强非遗文创产品的吸引力和附加值。利用甘肃省独具特色的李海明陇原掐丝珐琅非遗工艺和三维立体建模技术,与“战国豪车”成果相结合,创意研发既可展示,又具实用功能的秦文化和西戎文化系列非遗文创产品,让秦文化和西戎文化动起来、活起来。按照成熟一批、复制一批、市场化运营一批的理念,通过市场化、品牌化手段,研发一批以展览展示为主的“战国豪车”复制品和一批具有实用功能的“战国豪车”交通工具,逐步引入大景区和游客集散场所,使其成为吸引游客参与体验的新特色消费项目。部分文字、图片来源:网络

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!