文物简介

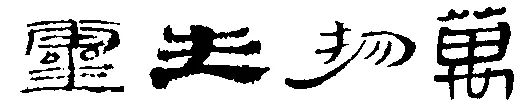

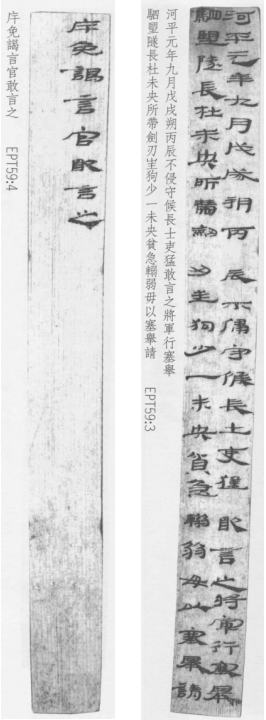

木牍2枚(出土编号:EPT59:3-4),1974年出土于甲渠候官遗址。长22.8厘米、宽2.3厘米、厚0.4厘米。皆完整,字体均为标准隶书。EPT59:3两行书写,从墨迹留白处清晰可见两道编绳痕迹。该简属于官府往来书中的上行文书,大意是公元前28年11月3日,不侵士吏孙猛上书甲渠候官,说明驷望隧长杜未央在将军行塞举中被查出剑生锈、狗少一,按照规定,处罚可能极重,孙猛说明杜未央极为贫困软弱,请求罢免了事。简文中的狗在边塞可能属于警犬,用于军营守夜及警戒。现藏甘肃简牍博物馆。

阅“牍”延伸

狗是人类成功驯化的动物之一,并成为人类忠诚的朋友。在古代,狗、犬似乎还有一点区别,即“大者为犬,小者为狗”。狗是后起的称法,殷商时期,在甲骨文里写作“犬”,主要用作牺牲,也用作地名、人名或方国名。在金文里“犬”多数表示官名、地名和人名等。在金文里亦见有“狗”字,至秦汉时期,犬、狗两种写法则大量相混用。

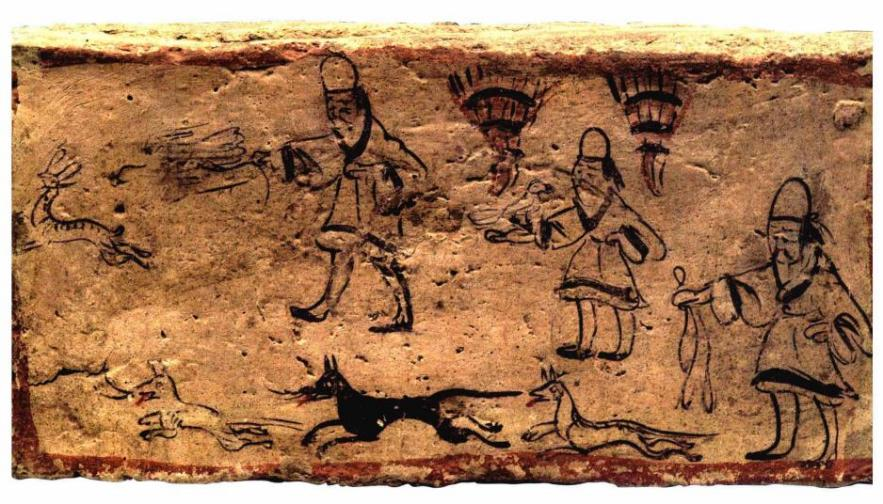

汉代自上而下喜狗成风,狗与汉代社会生活的许多领域紧密相联,被广泛地用于看守门户、狩猎、放牧、娱乐、辟邪、食用等方面。《本草纲目》把狗分为三种,嘴长善猎的称为 田犬,嘴短善守的称吠犬,体肥供馔的称为食犬。狗的听觉、嗅觉最灵敏,动作敏捷,是放牧狩猎高手。《汉书》卷五十一《贾邹枚路传》曰:“从行至甘泉、雍、河东,东巡狩,封泰山,塞决河宣房,游观三辅离宫馆,临山泽,弋猎射驭狗马蹵鞠刻镂。”汉朝建立后,设有专门管理皇帝猎犬的机构,名曰“狗监”。《史记·司马相如列传》载:“蜀人杨得意为狗监,侍上。”裴駰集解引郭璞曰:“主猎犬也。”武帝时建有“犬台宫”和“走狗观”,即为狗建设专门宫殿以供狩猎、娱乐之用。汉灵帝时令百官着古服观斗狗饮酒作乐,为弄狗者进贤冠玺绶。在汉墓中还出土了大量的陶狗,如河南堰师县东汉墓中出土的合模制成的陶狗,陕西西安东郊汉墓出土的两件陶狗,河北阳原和沙河县汉墓出土的陶狗等等,从侧面反映出汉代养狗具有普遍性,也说明汉人认为狗可以“辟不祥”、作伴或守墓。

狩猎图 | 图源《中国出土壁画全集》9

汉人对狗的喜爱还表现在以狗取名上,这种习俗早在先秦时期即已盛行。如在金文《长子狗鼎》:“长子狗乍文父乙尊彝”,此狗是人名。汉代更流行以狗取名,西汉辞赋家司马相如小名就叫“犬子”。在汉简中即可发现数例以狗命名的例子。有一名八岁小儿叫“小狗”;也有服役的成人戍卒叫“小狗”;“狗寿”“王狗”亦皆是人名。这种以狗取名,源于人们普遍存在的贱名好养的社会心理。此外,民间认为狗命长也是人们以狗命名的原因,如简中有名“狗寿”者。狗是小畜,一窝可以生数只小狗,这符合人们多子多福的愿望。像简中八岁小儿“小狗”兄妹三人,他排行老二,其父母大概还希望能再多生子女,故取名“小狗”。

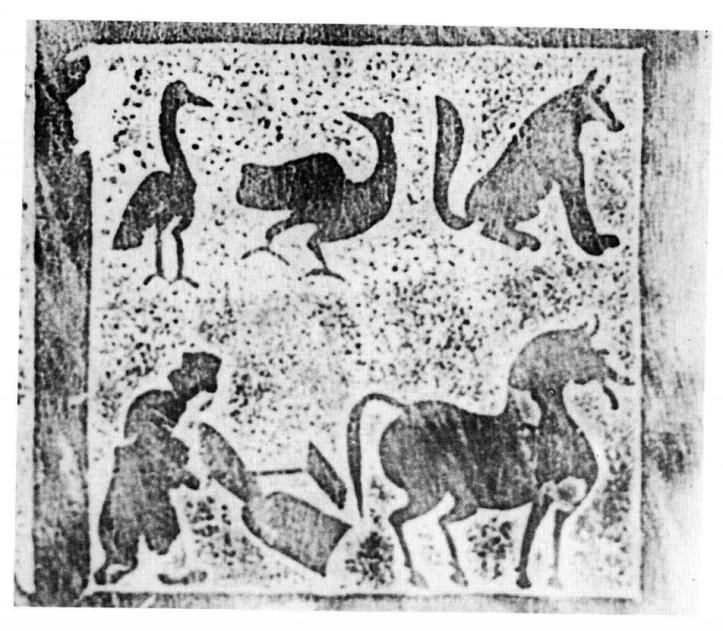

卧狗 | 图源张朋川:《汉代木雕艺术》

从汉简记载来看,河西汉塞饲养有数量不少的狗,并且狗粮由官府提供。比如隧长弘在给上级官员的信中提到“狗食尽”,这种情况说明了边塞烽隧饲养的狗的食粮由官府统一配发。“狗谷”的记载更是对狗粮种类进行了细分,这些狗谷中麦就是狗粮之一种。

众所周知,狗能吠叫以警示敌人,因此在“橐他莫当隧始建国二年五月守御器簿”中,狗是莫当隧守御器之一种,主要起警戒守备之用。那么,居延边塞饲养的用于警戒的狗是属于什么品种的狗呢,这在居延汉简中并没有明确的记载。但我们可以推知,汉塞作为一个重要的军事防御系统,其所饲养的狗应该是异常凶猛的。而汉时从西域传入内地的胡狗则具备这种凶猛的特点。《汉书·西域传》:“巨象﹑师子﹑猛犬﹑大雀之群食于外囿。殊方异物,四面而至。”终西汉之世,西域诸国的奇珍异物源源不断地传入中原,西域的猛犬具有凶猛之性,故可在边塞诸地用作警戒。西域猛犬在汉简中记作“胡狗”,如简文“·所寄张千人舍器物记”(73EJT24∶247)中“胡狗”就是张千人的私人物品之一,这说明了汉代西域胡狗传入后,不仅边塞军事机构大量畜养,民间私人也养有胡狗,只不过民间养狗多是看家护院。

守卫图| 图源宋文雄:《甘肃省各地博物馆馆藏犬文物精品赏析》

既然狗在河西边塞军事防御系统中充当守御器,那么上级部门就会定期对守御器的数量、完损情况进行核查统计并进行奖惩。“数亭毋狗”(EPT51:718B)表明不只烽隧有警备之狗,在边塞以邮驿传递功能为主的边亭和菜园也同样饲养狗。从现有汉简记载来看,上级部门在检查边塞烽隧之时经常发生狗不见的现象。除了检查狗在否,狗笼和狗在但不入笼的情况也是检查项目之一,并被登记作为考核依据。在检查时如果发现狗笼破败则需要及时修缮;或者狗笼里面堆满了狗屎,需要及时清扫。

拾粪画像石拓片 | 图源《汉代农业画像砖石》

根据李时珍《百草纲目》记载,“狗屎所治诸病,皆取其解毒之功耳。”它能治痘疮、倒黡、霍乱、症积、心腹痛,并能解一切毒。当然,它的最重要最普遍的用途是作为农田的肥料。我们知道,古人很早就已使用牲畜的粪便施于田地起肥地之用,汉代的居延地区同样不例外。根据汉简记载可知,居延地区的人们对狗的利用比较广泛,如在居延地区有一定数量的菜园,简文中的“狗湛”或即施狗粪于菜园里的蔬菜。

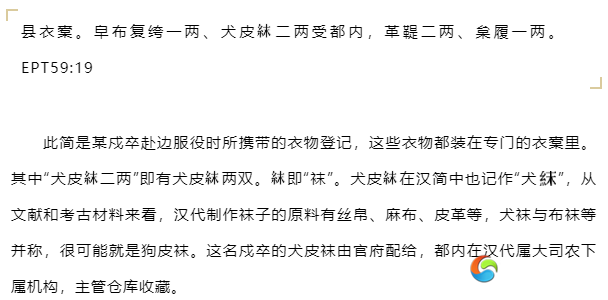

除了对狗粪的利用外,狗身上还有一宝。狗皮是热性皮毛,类似于羊皮、牛皮等动物的皮毛,是严寒季节里御寒的保暖材料,用途比较广泛,在制作皮衣方面同等的大小要比羊皮、兔皮暖和得多。在一封残泐的书信简中就有提到“鞌上狗皮”,是说马鞍上铺垫有狗皮。居延地区的吏卒衣装配备中最常见的狗皮制品是狗皮袜,这在居延汉简中有相当数量的记载。如简载:

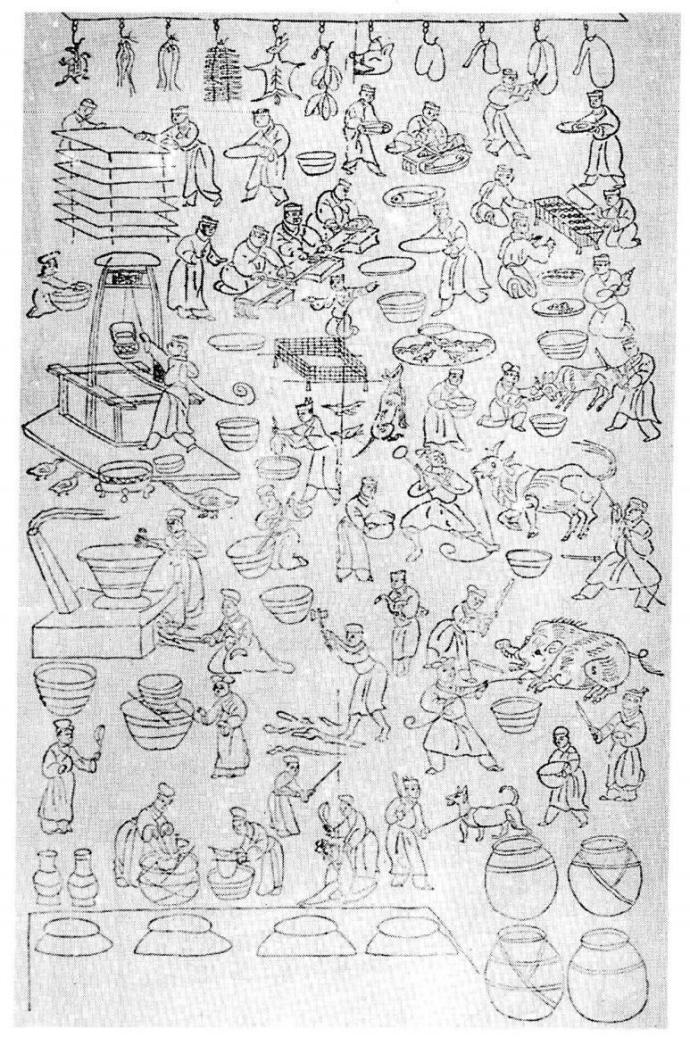

由于汉人的喜狗成风引起了官府、民间对狗的大量饲养,进一步推动了食狗肉之风的盛行。最早记载狗肉膳食的,是吃狗肝。《周礼·天官·膳夫》记载着古代的膳食八珍,所谓“八珍”:淳熬、淳母、炮豚、炮牂、擣珍、渍、熬、肝膋也。其中肝膋,便是指狗肝。由此可见,当时的人已将狗的器官分而食之,烹饪方法已达到相当精细的程度。西汉时期,狗肉进入千家万户的餐饭中,平民百姓开始大量食狗。《盐铁论》载:“中者南居当路,水上云台、屠杀羊狗,鼓瑟吹笙”,足见食用狗肉的风靡。汉人食狗肉异常考究,据《秦汉社会文明》一书中说,当时食狗要经过严格挑选,原则上是“选幼不选壮,选壮不选老”,以吃小狗为佳。汉代还发明了一种叫“狗磔”的菜,该菜将狗肉切成薄薄的肉片,宴会时用于下酒,成为名噪一时的珍馐。此外,《盐铁论》中还提及有美味的狗肉干“庸脯”,即将狗肉片沉于沸汤中煮后捞出,撒上花椒末、生姜粉晒干,再调上各种调味品而制成狗肉干。

屠宰酿造庖厨画像石拓片 | 图源《汉代农业画像砖石》

汉代喜食狗肉的现象与狗价低廉也有密切关系。河西地区的狗价在汉简中有所反映,如简文记载有二百五十钱、五百钱和一千钱之分,狗价之所以差别较大,应该由很多因素决定,如狗的品种和不同时期物价不同等。更有“狗肉直卌□”(EPT5:54)的记载。从记载的价格来看,狗价低于同时期马、牛、羊的价格,这也许是汉人喜食狗肉的原因之一。

在人类驯化的家畜中,狗是最有灵性的动物,人们对狗的喜爱自古有之,狗忠于主人,尽心尽责地看家护院。大漠戈壁的边塞,天远地僻,人烟稀少,烽隧里的这些狗陪伴着戍卒一起度过了日复一日年复一年枯燥乏味的戍边岁月。

参考文献:

[1]李建雄:《秦汉时期官方蓄犬现象研究》,《农业考古》,2019年第1期。

[2]官德祥:《汉文化中“狗”的角色》,《中国农史》,2018年第5期。

[3]徐志林:《犬/狗的历时嬗变》,《广东教育学院》,2007年第6期。

[4]王川:《汉代喜狗风俗》,《东南文化》,1993年第2期。

[5]林剑鸣:《秦汉社会文明》,西安:西北大学出版社,1985年。

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!