厚植家国情怀,传承黄河文化。让文物说话,让历史说话,让文物走进大众,让大众感知历史文化!

兰州古称金城,是“控扼冲要、道通西域”的丝路要地,中华民族多元一体进程的见证地,历史文化厚重,文物遗存丰富。为进一步贯彻落实习近平总书记关于文物保护工作指示、批示精神和黄河流域生态保护和高质量发展重大战略,兰州市文物保护中心编辑《金城瑰宝》系列图文,力图将承载文明、见证历史的文物更好呈现给大家,让文物走进大众,让文物“活起来”,宣传推介兰州文物资源,传播文物蕴含的科学思想文化价值,传承弘扬优秀黄河传统文化。我们期待借此培育公众文化内涵,厚植家国情怀,增强文化自信,并对兰州市文化旅游深入融合和全面现代化建设有所促进。

“倒挽黄河水”——兰州下川黄河水车

漫步在黄河之滨,看着巨轮悠悠飞转,听着轴声吱吱轻吟,这黄河大水车,曾是兰州先民的“养命之源”,推动兰州明清时代农耕社会大步向前发展。

在漫长岁月里,湍急的黄河水对兰州黄河两岸长期下切和冲刷,导致黄河两岸一般高出河面三五米以上,岸高水低,难以引黄河水灌溉两岸川地,兰州先民只能长期守着滔滔东去的黄河水而望河空叹。

在水车发明之前,兰州黄河两岸人民主要靠兰山根的五泉山、红泥沟等处泉水、阿干河、黄峪沟、马泉沟等自然水流,以及人畜黄河边驮水来生产生活。由于早期兰州地区人口较少,人们尚未感到水资源的严重紧缺,但随着兰州地区人口逐渐增多,已有的泉水和自然水流流量显得太小,遇到旱灾则更为严峻,水资源紧缺问题也越发明显。

明嘉靖二十(1541年)至三十八年间,兰州人段续,在南方“筒车”基础上,经过多次试制,终于创造了兰州水车,从此,兰州黄河两岸人民可以“倒挽黄河水”,一改守着黄河没水用的现状。段续改创水车成功后,沿河百姓皆效仿制造,从明代中叶起,至清末民初,兰州黄河沿岸的水车,一度增至157轮,到新中国成立后的1952年,水车增至252轮,仍然是兰州黄河两岸重要提灌工具,使兰州成为陇上“瓜果城”“水车之都”。黄河水车的发明,极大促进了兰州黄河两岸农业生产,两岸人口迅速增加,使兰州明清时期成为国家西北重镇。兰州黄河水车,是兰州先民在与大自然斗争中征服自然的重要成果,凝聚着勤劳的兰州先民善于学习、勇于创造的智慧,它的发明极大促进了兰州地区农耕文明的发展,也使得黄河真正成为兰州人的母亲河。

水车是利用河水径流动力推动带有水斗的轮子,将水从低处提升到高处用来浇灌农田、人畜饮用的水利设施。据史料载,早在东汉时,毕岚发明了提水灌溉工具“翻车”,三国时,马钧改进出了有效的戽水机械,至少至宋代,用水车灌溉农田已相当普遍。元代王祯的《农书》记载了用水转“筒车”提水灌溉。

兰州水车

兰州黄河水车提水入城

兰州古城东黄河水车

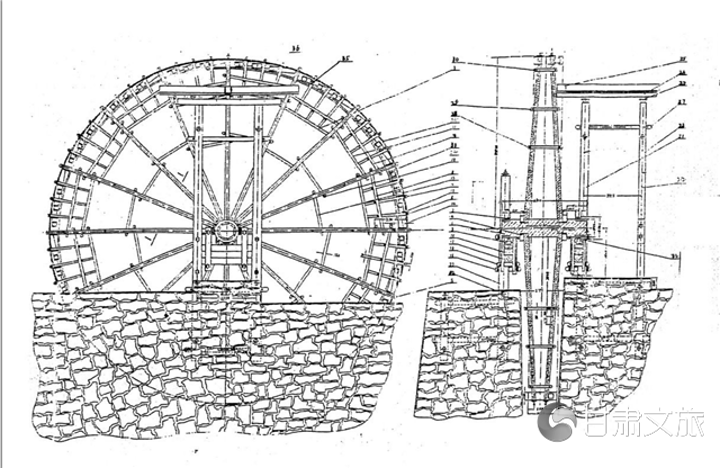

兰州水车,又名天车、翻车,也叫老虎车,是用榆、柳、槐等硬杂木制成。由于兰州黄河两岸高于水面一般三到五米,使得兰州黄河水车特点是体型巨大,轮辐半径大的将近10米,小的也有4米多。一架水车,大的一般可灌溉七八百亩,小的也能灌溉二三百亩,彻底解决了黄河岸边农田灌溉问题,在相当长时期成为兰州黄河沿岸唯一的提灌工具,成为百姓的“养命之源”,极大的推动了兰州黄河农耕文明发展和城市经济社会发展。

省级文物保护单位下川水车

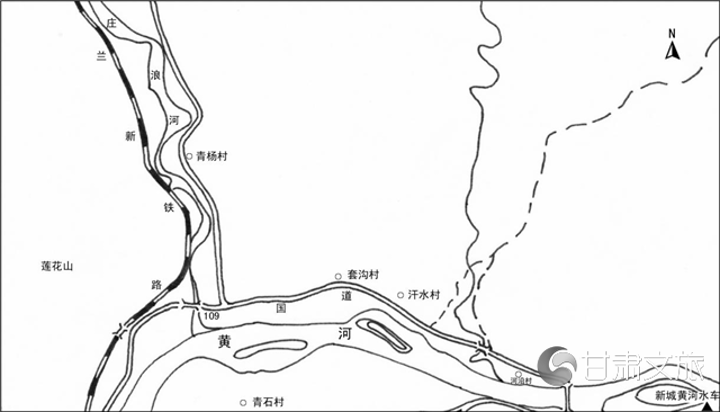

下川水车,是兰州境内仅存的清代水车,位于兰州市西固区新城镇下川村北200米黄河南岸,相传由西固人刘功及弟子建造于清乾隆年间。水车由拦水坝、基座、水车车体和引渡槽四部分组成。拦水坝长150米,尾端链接伸入河道的基座,前端逆流引向河心,将河水拦入水槽。基座用块石砌筑,中部为水槽,宽2米。水车车体架于基座之上,由马口、主轴、水车轮、水斗等部分组成,直径约20米。车体约1/3伸入水槽,借助于水槽内的水流冲击力带动车轮转动,将车轮上水斗内的水提升至一定高度时借水斗向下翻转时,将水倒入引流槽并经该引流槽导入水渠,引入田间。据记载,该水车转动时,每日灌田二百余亩。2003年,下川水车被公布为省级文物保护单位;2006年,兰州水车的制作技艺被国务院列为首批国家非物质文化遗产保护项目。

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!