文物简介

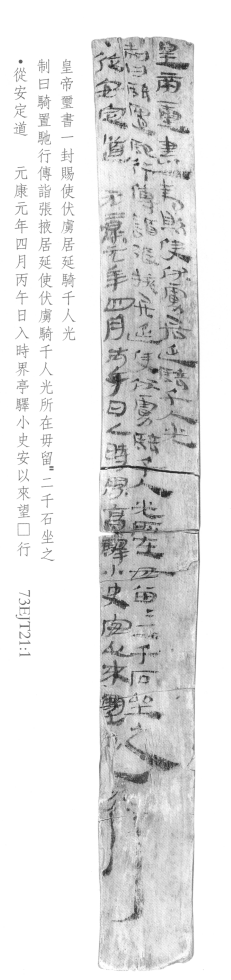

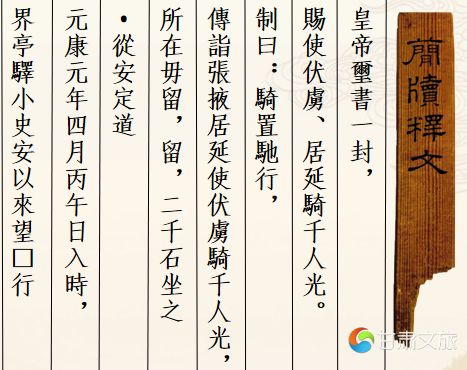

1973年出土于肩水金关遗址,木简一枚(简号73EJT21:1),简长22、宽1.3、厚0.5厘米,内文共有三行,单面书写,为金关遗址21号探方出土第一枚木简,二级文物。该简为肩水金关保留下来的皇帝玺书出入记录,也即玺书邮书刺。该邮书刺首行注明了玺书数量和接收对象,次行誊写了皇帝制书要求的行书方式、接收者和处罚规定,末行记录了传递路线及经过金关界内的行书信息,该简对于我们了解汉代中央层面到基层社会的政令传达有重要的参考价值。现藏甘肃简牍博物馆。

简文大意

皇帝玺书一封,赐予使伏虏、居延骑千人光。制书说骑置驰行送书,传送到张掖居延,赐给使伏虏骑千人光。所经过之处不得留书,出现留迟情况,二千石官吏要坐罪。从安定道传递。元康元年四月丙午日入时候,金关界亭驿小史安送过来望某处行去……

阅“牍”延伸

玺书是什么?

《左传》曾记载鲁襄公二十九年,季武子取卞邑,派遣公冶问襄公起居,然后又追发一封玺书,告诉襄公自己因为平叛而领了卞地,襄公无奈,只好认可既成的事实。什么是“玺”呢?《说文》解释道:“玺,王者印也,所以主土。”根据《左传》的记录,玺作为印章在秦汉以前并不仅仅是王者用印。蔡邕《独断》记载这件事,说“此诸侯大夫印称玺者”,说明至少在秦汉以前,玺的用法是相对宽泛的,不独天子,诸侯大夫也会用玺来代指自己的印章。

《独断》又引卫宏《汉旧仪》:“秦以前民皆以金玉为印,龙虎纽唯其所好,然则秦以来天子独以印称玺,又独以玉,群臣莫敢用也。”根据卫宏的说法,应当是自秦以来,皇帝独用印称玺,以玉作为材质,一般的臣子是不敢再用了。不过这个说法似乎不全对,因为《汉书·百官公卿表》中有诸侯王用金玺的记录,只不过诸侯王玺的材质已经改成黄金了,而且史书中尚有皇后之玺与太后用玺的记载。当然对于一般的官员来书,以玺来指代印章是大不敬的行为,也就不会再有了。

西汉 “文帝行玺”金印及印面 | 图源南越王博物院

“玺”既然是天子之印,那么玺书就是由皇帝颁发、用天子印玺钤盖、封缄的文书了。天子所制文书有哪些呢?蔡邕记载天子的命令有四种形式:一是策书,二是制书,三为诏书,四为戒书,戒书一说为诫敕。根据《独断》和《后汉书》中李贤引注《汉制度》记载,皇帝所颁发的四种文书中策书就是简札编联的册子,简有长二尺的,或者用“尺一木两行”,其书写材料往往会根据文书内容的不同来选择。制书是皇帝的制度之命,文书一般以“制诏三公”开头,赦令和赎令一类都属于制书。诏即告也,诏书就是诏诰的意思,文书作“告某官云,如故事”。戒敕是下发给刺史、太守的文书,其内容作“有诏敕某官”。

根据蔡邕《独断》的记载,制书是要用印的。“凡制书有印,使符下远近,皆玺封”,玺封即是以玺印封缄。审读蔡邕这段记载,似乎只有制书才有玺封,其他三种文书不用合封,应当属于公开发布,即“露布州郡”。要说其都是皇帝颁发,不可能不钤盖玺印,或者只是不用封缄吧。

皇帝有多少印玺呢?我们都知道,秦始皇夺了卞和的和氏璧,命巧工制成玉玺,在玺上镌刻下“受命于天、既寿永昌”的文字;汉高祖得子婴献玺,将这块玉玺作为汉的传国玺,但是除传国玺之外,皇帝尚有多种玺印。根据《汉旧仪》记载,汉代皇帝有六玺,玺印文字分别是“皇帝行玺”“皇帝之玺”“皇帝信玺”“天子行玺”“天子之玺”“天子信玺”。六种玺印用在不同的地方,“皇帝行玺”与“皇帝之玺”用来赐诸侯王书,“皇帝信玺”用来发兵,要是征发大臣,则用“天子行玺”,“天子之玺”是策拜外国事的专用玺,事天地鬼神的时候则会用“天子信玺”。总之,但凡是钤盖了皇帝玺印的文书或者由玺印封缄的皇帝制书,我们都可以概括的称为玺书。

长安到敦煌路线图| 图源《丝绸之路:起源、传播与交流》

本文介绍的金关汉简玺书邮书简,是留存下来的关于汉代帝王下发玺书途经肩水金关的历史记录。该玺书赐予使伏虏、居延骑千人光,要北上居延,必然是由张掖而来,途径肩水金关,再送达居延。由于是皇帝玺书,其重要性不言而喻,因此皇帝颁制,要求骑置驰行,不敢留迟,一旦留迟,地方二千石的主吏就要受到责罚。有趣的是,这封邮书刺中还记录了玺书送行经过的路线,安定道即是由长安西北行,经过萧关到达安定郡高平,再渡黄河西行,而非由天水取道金城西行,可能安定道相对速度要更快。《汉旧仪》记载,奉玺书的使者,要乘驰传,驰传的驿骑,要三骑并行,“昼夜行千里为程”,居延距离长安三千多里,玺书可能只需要日夜兼程三四天就能送达地方官员的手中。

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!