天水百里石窟走廊

天水是丝绸之路西出长安的第一历史重镇,在中西方文化交流史上发挥着重要的作用。魏晋以来,随着佛教东传,天水境内渭河沿线自西向东逐渐形成了木梯寺、水帘洞、拉梢寺、华盖寺、大像山、麦积山、仙人崖等32处石窟寺,其中全国重点文物保护单位5处,省级文物保护单位1处,县级文物保护单位11处。这些石窟寺规模较大,分布集中,风格代有传承且一脉相续,艺术之精湛,保存之完好,在全国均属罕见。

麦积山石窟

麦积山石窟

麦积山因山形酷似农家麦垛而得名,其以险、奇、秀和独特的佛教石窟文化而闻名于世,是古丝绸之路上的佛教圣地之一。1961年被国务院确定为国家重点文物保护单位,2014年6月,被联合国教科文组织列入世界文化遗产。

麦积山雪景

秀丽的自然风光。麦积山石窟是中国诸多石窟寺庙中风景最为秀丽的一座。登上麦积山石窟“散花楼”俯瞰,方圆百里林海茫茫,满目生碧,气势磅礴,如诗如画,如将色彩缤纷的花瓣腾空撒下,随着气流缭绕而上,可出现“天女散花”般的迷人景象,使人顿生飘飘欲仙的感觉。每当夏秋之季,阴雨霏霏或雨后初晴,山岚迷蒙,烟雨蒙蒙,麦积奇峰时隐时现,呈现出“麦积烟雨”的奇观。清代诗人吴西川在《麦积烟雨》一诗中写道“最宜秋雨后,兼爱暮时烟。”可见烟雨之撩人,那如仙如幻的美景使人为之陶醉。

麦积山石窟东崖大佛

洞窟分布

精湛的雕塑艺术。麦积山石窟与敦煌莫高窟、山西云冈石窟、河南龙门石窟并称为我国四大石窟,而麦积山石窟以雕塑艺术独树一帜,历史学家范文澜曾誉麦积山为“陈列塑像的大展览馆”。麦积山石窟经后秦至清等10多个朝代的不断开凿、重修,现存的221个洞窟中,保存了各代泥塑、雕像10632尊,壁画1000多平方米,北朝崖阁8座。这里的泥塑可分为高浮雕、圆塑、影塑、壁塑四种,大的高达16米,小的仅有10多厘米,不论是北朝的“秀骨清像”,还是隋唐的“丰满圆润”,都刻画得栩栩如生,温婉可亲。其艺术手法具有深厚的民族传统和民族意识,体现了中国艺术以形写神、形神兼备的传统手法,赋予作品强烈的世俗化倾向和浓厚的生活情趣。北朝时期(北魏、西魏、北周)的雕塑作品又堪称精品中的精品,充分见证了外来佛教造像艺术的“化梵为夏”和“胡汉交融”的历史进程。

麦积山44号窟主佛像

麦积山石窟4窟——薄肉塑伎月天

场面宏大的北朝经变和本生绘画。相较于敦煌莫高窟,麦积山北魏末年至西魏初年的壁画虽然数量不多,但其意义却十分重大。如127窟现存的大场景涅槃变、维摩诘变、西方净土变、睒子本生、舍身饲虎、七佛图、地狱变等均不见于同时期的敦煌莫高窟,无论是构图样式、绘画技法、题材内容、艺术风格等均体现出中原及南朝绘画艺术对麦积山石窟的影响,体现出当时秦州与长安、关中、洛阳乃至南方地区的密切关系,这种大场景的经变和本生绘画艺术样式对敦煌莫高窟隋唐时期高度繁荣的经变绘画艺术产生了深远影响。同时,也是中国境内现存为数不多的北朝佛教大幅壁画的实例,对于探讨和研究中国北朝绘画艺术的形成、发展和演变具有重要价值。

小沙弥

窃窃私语

叹为观止的窟龛开凿与营建技术。麦积山石窟的窟龛开凿于距地高10-80余米、面积约9000余平方米的崖壁上,栈道纵横交错,多达14层。宋代祝穆在《方舆胜览》中称其远观“密如蜂房”,北周文学家庾信在他的《散花楼赋》中描绘第4窟营建过程中,更是不吝溢美之词。纵观中国各地石窟寺,没有如此险峻、令人望而生畏的崖壁栈道建筑,可以说是古代秦州人民的伟大壮举。

仙人崖石窟

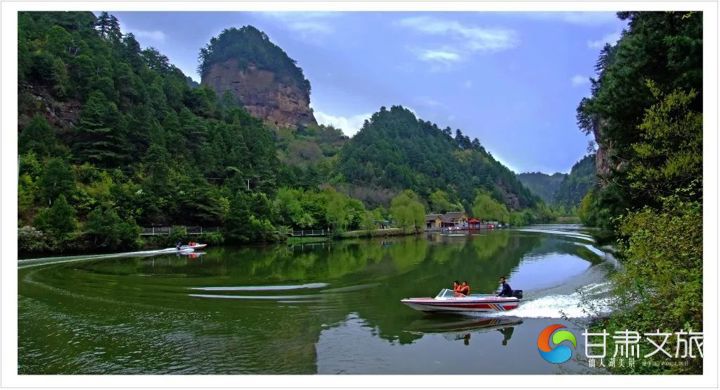

仙人湖

仙人崖距举世闻名的麦积山石窟仅17公里,因有仙人点灯指路的传说,被认为是仙人集聚之地而得名。这里不仅风景优美,而且还保存着自北魏到宋、元特别是明、清时期大量的造像与壁画,其题材广泛,内容丰富,佛、道、儒三教兼而有之。

西崖

灵应寺

仙人崖石窟主要由西崖、南崖和东崖组成,其中西崖和东崖的罗汉堂全部为殿堂式建筑,南崖以开凿的洞窟为主。仙人崖石窟精华主要集中于西崖,西崖为主峰,山势奇伟,山下有一天然的长约80米、深约10米的半月形洞穴,洞穴内一字形依次开凿洞窟和建造殿宇共十余座,人文景观与自然景观巧妙结合,浑然一体,堪称“洞天福地”。明代永乐时期,仙人崖受朝廷敕赐,名灵应寺,成为秦州地区较有影响力的佛教活动场所。这一时期的造像活动逐渐脱离了山崖间开凿洞窟的方法,主要依托土木结构的殿堂,除佛教造像外,还有部分道教和儒教造像,有唐、宋、明、清各代佛像100多尊,艺术价值极高,明显地表现出这一时期三教融合的倾向。其宋代以后尤其是明清时期的造像与壁画,为研究我国晚期宗教发展尤其是三教合一的轨迹,提供了非常丰富又珍贵的实物资料。仙人崖现存的明清时期的作品可以说是麦积山石窟的延续和发展。

仙人崖石窟壁画

大像山石窟

甘谷大像山石窟

大像山石窟是国家级重点文物保护单位,位于甘谷县城西文旗山上,因有大佛像又称大像山,山体东西走向,东高西低。石窟和古建筑分布在1.5公里的山脊上。西区为古建筑区,从低到高依次排列15处明清建筑,其中文昌阁始建于清代前期,主殿阁式建筑,四角攒顶,八角出挑,以四梁相托八卦藻井形式相承屋面,为建筑学上较为少见的造型技艺。东区为石窟寺,共有22个洞窟,一字形排列,多为平顶方形窟,除大佛殿外,均无原来造像。大像山大佛依山开凿,因窟成佛,佛龛高34米,宽14米,深4.5米。佛高23.3米,倚坐,两眼平视,高肉髻,水波纹发式,额中有毫光,嘴唇宽厚,两耳垂肩,面部贴金,蝌蚪胡须,右手施无畏印,左手平抚膝盖,两脚踩莲台。大佛宽厚的上唇短须在佛教造像中并不多见,中西文化的相互融合于此可见一斑。大佛为唐代所造著名的弥勒大像之一,是唐代弥勒信仰的具体反映。

木梯寺石窟

木梯寺石窟大佛

木梯寺石窟始建于北魏。整个石窟四周悬崖峭壁,如临绝境,仅在北侧设铁山门一处可通寺内。原于绝壁处置木梯,供人们攀登入寺,故名木梯寺。木梯寺现存石窟18个,殿堂4座,内有彩塑神像80余身,壁画234幅,绘画面积500平方米。从现存窟龛造像风格来看,有一部分颇具北魏、唐代风格。木梯寺融自然美与人工为一体,加上四周葱茏苍松,清洌甘泉,实为旅游胜地。

水帘洞石窟群

水帘洞石窟

水帘洞石窟群位于武山县城东北25公里处的钟楼山峡谷中,现有水帘洞、拉梢寺、千佛洞、显圣池四个单元,为丝绸之路东线上一处重要的石窟寺院。水帘洞石窟群始建于北周,经五代、宋、元增建重修。石窟群共有七寺(显圣寺、拉梢寺、粉团寺、砖瓦寺、硬山寺、观台寺、千佛寺)、五台(莲花台、清静台、说法台、钟楼台、鸣鼓台)十二处人文古迹,分五组散布于方圆数公里以内,与雄奇险秀幽旷的自然景观融为一体,成为陇右古文化明珠和风景胜地。其中拉梢寺、水帘洞、千佛洞三处古迹保存较好,而水帘洞位于窟群中心,地形独特,气势雄伟,民间影响最大,故以其名统称整个石窟群。现为全国重点文物保护单位。

水帘洞石窟

水帘洞在形似斧劈的试斧山东侧之峭壁上,是一个约50米长,30米高,20米深的拱形自然洞穴。每当雨季,洞顶、洞壁泉水、雨水一齐涌出,洞檐流水如注,恰似珠帘掩门,故得名水帘洞。洞内有四圣宫、观音寺、南殿、菩萨殿等多座建筑,各殿、台、亭、阁依自然岩洞有开有合,错落有致,工艺精巧,其中尤以菩萨殿最为高大华丽。该殿上下两层,下层石壁洞中有一汪清池,清澈见底。上层横匾大书“西山暮雨”四字,内塑当地民间传说中的麻线娘娘。水帘洞的崖面上保存着北魏、隋、唐、元各代的佛教巨幅壁画。整个洞内楼台、泉石、雕塑、画像相辉相映,大有天然布景之趣。

水帘洞石窟

拉梢寺创建于北周,又叫大佛崖,与水帘洞隔山相对,寺内保存了大量北周至元代的石窟艺术作品。拉梢寺气势雄伟、古朴壮观,因世界之最摩崖高浮雕大佛造像而闻名于世,又称大佛崖。据传,建寺时自崖脚积木至巅,功毕逐次拆木而下,故名拉梢寺。陡峭的崖壁上有浮雕3尊,中间的大佛高达40余米,两旁是手持莲花躬身肃立的胁侍菩萨。佛坐莲台上,莲瓣间层刻有狮、鹿、象,或站或卧,排列对称,雕琢古朴,形象生动,造型艺术水平较高。周围诸多佛龛伫立着宋代小佛像。崖面上部向前突出,又加筑风檐以蔽风雨,檐端雕刻飞云走兽,悬挂铜铃,微风过处,叮当作响。其造型留有小乘佛教的痕迹,在我国石窟艺术中实属罕见。

水帘洞石窟群拉梢寺摩崖大佛

从拉梢寺沿沟进1华里处便是千佛洞,因壁画千佛而得名,又因有摩崖悬塑七佛,故俗称七佛沟。岩洞一侧崖面上以木桩栈道分为壁画和悬塑造像两部分。洞内原有七窟,现存砂崖面雕像和壁画,造像丰满,神态各异,特别是菩萨像丰盈清秀,颇具北周特点,部分造像含有西魏遗风,是研究我国早期石窟艺术的重要资料。千佛洞高约20米,深约500米,主要有三厅(千佛聚会厅、万年国画厅、八仙醉乐厅)和五室(吉祥室、聚会室、仙壁室、宝剑室和醉仙室)组成。“千佛聚会厅”由千余尊形似小石佛的画面组成,“万年国画厅”由三大幅10米见方的壁画组成,一幅如江河奔腾,一幅如天马行空,另一幅则有山有水,有亭榭楼阁,色彩、层次均搭配得当,天工巧作,令人叫绝。

显圣池位于水帘洞东南侧,为一天然崖窟,洞中有池常年滴水叮咚,有“滴珠鸣琴”之称。其中佛像多系唐时所造,仅留残迹。现存北周壁画25平方米,窟壁及四周还有打子洞、圣贤壁、马鞍石和仙人张果老毛驴吃草处等民俗景点。

罗汉崖石窟

罗汉崖石窟

除上述石窟外,天水境内还有罗汉崖石窟、神仙洞石窟、鲁班山石窟、无量殿石窟、红崖寺石窟、光明寺石窟、老君山石窟、云雾山九眼洞、屏风山石窟、佛爷崖石窟、佛崆桥石窟等等。自魏晋以来,天水石窟寺在渭河沿岸陆续开凿,一字排开,如琥珀串珠,引人入胜。古代艺术家们精湛的艺术创作和辛勤劳作,给后人留下了可资利用的宝贵文化资源。为了进一步挖掘保护利用开发这些珍贵的石窟艺术资源,天水市将以麦积山石窟为核心,以仙人崖、大像山、华盖寺、水帘洞、木梯寺等石窟为节点,规划建设丝绸之路文化发展带天水百里石窟走廊,努力把天水打造成为世界石窟艺术之都。

华盖寺石窟

华盖寺石窟

华盖寺石窟,位于甘谷县城西二十铺村,距大像山石窟7公里。石窟所处山形奇特,直壁兀起,如一红缦绿盖的华盖亭亭玉立,山崖上以“之”字形排列的洞窟参差错落,状如峰房,故又称华盖寺洞。华盖寺现存洞窟27个,有佛、道、儒三家及祖先崇拜四个内容。23号窟洞壁两侧保存的《唐僧取经图》和《唐僧取经归来图》两幅元代壁画是华盖寺壁画艺术中的珍品。华盖寺不论是佛、菩萨还是罗汉,体态都清俊秀美,传情动人。这些精致优美的艺术泥塑,是“以形写神”和神形兼备的古代泥塑代表作,能感受出不同历史时期的各个阶层的人们不同的艺术欣赏情趣和审美标准。

华盖寺石窟壁画

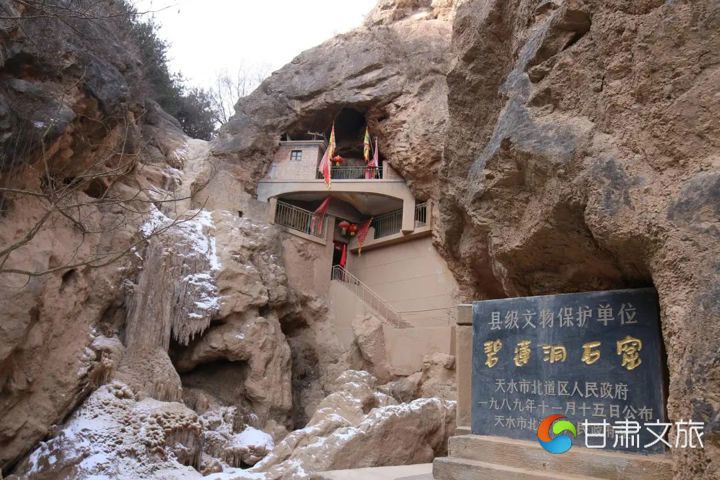

碧莲洞石窟

碧莲洞石窟

碧莲洞石窟位于麦积区五龙乡石洞沟村西,为县级文物保护单位,石窟开创年代不详。据洞内原有碑石记载,咸丰元年(1851年)石窟第三次重建,据此可知清代时期已经建有庙宇。碧莲洞石窟地处黄土地质的山塬中,四周重峦叠嶂,沟壑纵横,唯独碧莲洞所在的山崖石峰突兀,众多嶙峋怪石构成了神奇的天然景观。山崖最高处达50余米,山体绵延2公里左右。崖壁上有一天然形成的山洞,洞内面积约200平方米。洞首有一状如蛤蟆的巨石,当地流传有放羊娃和蛤蟆精的传说故事。原有殿宇颓坏,今为上世纪八十年代境内群众捐资重修。碧莲洞石窟最美的景致是溪流飞瀑,每当雨水充盈时节,山上溪水流下溅起朵朵晶莹剔透的水花,宛若九天银河飞溅。

神仙洞石窟

神仙洞石窟位于麦积区东岔镇大沟村北,建造年代于明末洪化年间,清嘉庆、光绪年间重修。神仙洞石窟由神仙洞、观音亭、灵官厅、大佛殿组成。依山而建,深6米,宽4米。洞内神台上塑有观音、童子,像置神龛内。另有一清代木刻观音像,制作简练,形象逼真,彩绘艳丽如新。灵官殿为四角攒尖顶,佛殿为硬山顶式,三开间,均塑有雕像。

佛爷崖石窟

佛爷崖石窟

在距张家川县城东约50公里的云风山景区的花园村境内,有一高六丈多、宽三丈有余的突悬巨石,系远古造山运动时隆起后顺山脊滑下,又被山底巨石托起稳住,多半呈飞檐状的上凸下平巨石块。现存有明代人手绘的太极八卦图藻顶于巨石底平面上。该图颜色鲜艳,阴阳鱼旋绕互抱,周围卦象重水无火。围绕八卦图的是呈放射旋转状的三十余朵大小祥云,三朵花苞花朵,一柄束腰如意穿插其中并包揽了多半,一束毛笔文书图卷横指卦心,两张状似合掌之手亦指向卦心,两手之间一方大印文字模糊难辨,两条鲤鱼图形中各画着一只大眼瞅向卦心,各种难以名状的图案穿插环绕周围,其图神秘怪异,所含所指至今无人破解,故被称为“无字天书”。 来源 :天水智慧旅游

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!