2023年6月10日,正值“文化和自然遗产日”,作为世界文化遗产,敦煌莫高窟成为人气最旺的旅行目的地之一。《面对面》专访敦煌研究院院长苏伯民,讲述文化传承发展的故事。

全球首个超时空参与式博物馆

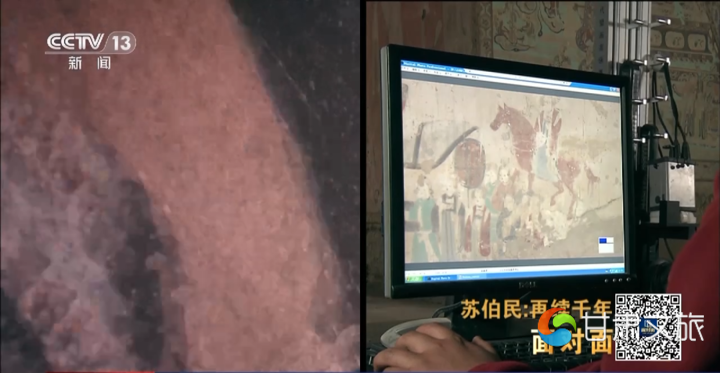

在莫高窟,第17窟藏经洞是游客的必看窟,如今,藏经洞又有了新玩法。近期,全球首个超时空参与式博物馆——“数字藏经洞”正式上线。公众可以通过“云游敦煌”小程序或“数字敦煌”官网登录“数字藏经洞”,沉浸式体验毫米级高精度复刻的藏经洞实体与百年前室藏6万余卷珍贵文物的历史场景。

记者:苏院长,如果没有这个手机软件,人家必须得花钱来这看。但是如果有这个软件,可能就不用花费任何费用就可以看完了,人家就不会到这来贡献门票了,这是损失吗?

苏伯民 :我觉得不会,更激发他要到这来的兴趣。因为这些画面是复制的数字化的图像,他就想看一下最原始的、最真实的东西是什么。

从20世纪80年代末,敦煌研究院提出“数字敦煌”构想开始,目前,莫高窟近290个洞窟、2.6万平方米壁画完成数字化,数字化进程已过半。此次以敦煌文物数字化技术和游戏技术构建的线上全真“数字藏经洞”,是莫高窟文化遗产数字化的一次进阶探索。

苏伯民:敦煌有两大宝藏,一大宝藏是石窟和彩塑,492个洞窟。另外一大宝藏就是藏经洞出土的文物。现在信息化手段、数字化手段越来越发达,我们可以创造出一种非常有趣的方式,让更多的年轻人通过寓教于乐的方式,来了解藏经洞这批文物的价值。

苏伯民在敦煌工作31年,1985年,他毕业于兰州大学化学系,毕业后曾在兰州一家地质实验室做过7年岩矿分析。一次偶然的机会,同事向他介绍了敦煌研究院,说那里有国际合作项目。在20世纪90年代初的中国西北,这种机会还比较少。

1992年,28岁的苏伯民离开省城,从兰州一路向西,奔赴敦煌。

苏伯民:当时我一进莫高窟就像进入一种另外的世界,当时有种特别浓重的沉浸感。

记者:从小到大的过程中有没有听过敦煌,了解敦煌?

苏伯民:听过敦煌,但是仅仅是敦煌两个字。

记者:感兴趣吗,心里面?

苏伯民:也不能说感兴趣,完全对敦煌不了解,但是我一来给我介绍了一些文物保护的最基本要做的一些工作,我觉得我还能够发挥点作用。而且每个人都显得特别精神特别有朝气,给我留下其实非常深的就是樊院长和李最雄老师,觉得他们根本不像领导,他们就是我心目当中的学者,好像就是潜意识当中跟着他们干没错。

怀着对科研的憧憬,苏伯民决定留下来。他最初的工作是在实验室分析敦煌壁画的颜料成分。显然,文化瑰宝与苏伯民的“邂逅”,起初并没有发生“化学反应”。1997年,敦煌研究院与美国盖蒂研究所的合作进入第二阶段,经过反复讨论,确定选择第85窟做全面研究,苏伯民作为保护研究所分析组组长参与其中。

第85窟110平方米的壁画上,存在莫高窟最典型的三种病害——起甲、空鼓和酥碱。通过现场调查与评估,中美双方专家提出了需要重点解决的保护问题,并列出了问题清单。

苏伯民:有些问题,比如说这块为啥脱落了,那块为啥颜色变化了,这块上面为什么污染了,他就交给我们来做。我当时印象特别深,当时就在壁画留下一个小点,一个一个小黑点,他说你们去做一下,通过显微镜我们做一个剖面,就发现这个上面有一层类似于透明状的带点棕色液体的,我们初步推测它属于昆虫的排泄物。

记者:谁都能影响到壁画?

苏伯民:对,这种排泄物还造成壁画像火柴头那么大局部的起翘。这种看起来都是几十平方米,甚至大幅这样的壁画,其实它的病害它的破损都从很微小的一些结构上开始发生变化。

记者:您在面对这么多问题的时候,您会如何去重新思考我要做的是一份什么样的工作?

苏伯民:当时我有时候自己也在想,这个问题原来我就没学过、根本就不知道,但是因为我是保护所分析组的组长,你说你回答不了,那还有谁能回答得了?对自己也是小小的挑战,当然也有外国专家的帮助,他们待一段时间就走了。我记得有一年他们工作完走了以后,我就用了大概一个冬天的时间,把他们提出来大概十几个二十几个问题,逐一采用各种分析的方法,写了一份报告,第二年他们来说你这个还做得挺好的,挺不错的。做了以后自己觉得,好像你的研究你对问题的认识又往前走了一步。

历时7年、尝试80余种配方,苏伯民所在的敦煌研究院研究团队和外国专家一步步破解难题,壁画酥碱现象的“顽疾”最终被根治。这次国际合作也促成了《中国文物古迹保护准则》的出台。如今,第85窟的洞窟环境依然稳定。

对苏伯民来说,参与修复第85窟让他开始用多学科融合的思维去考虑判断出现的问题,也让他从一个化学专业的毕业生成长为文物保护的科研工作者。

与莫高窟产生“化学反应”

在从事敦煌壁画保护相关研究工作的10多年里,苏伯民主持和参加了10多项壁画研究项目和壁画保护工程。时光,成为他与莫高窟之间的“催化剂”,“化学反应”在日升月落间悄然发生。

苏伯民:其实看敦煌的壁画,现在我们进去看,一般人看整个一幅画。其实敦煌壁画的细节更美,你要盯着每一个人物、每一个局部、每一个服饰的细节去体会去观察,你会很自然而然地感受到它艺术的魅力和艺术的美。

记者:您说的恰恰是在敦煌的人和过客的一个最大的不同,过客往往就是看一眼过去了,对你们来说可能方寸之间就是世界?

苏伯民:实际上研究文物的过程就是与古人对话的过程,古代工匠在绘制这些壁画的时候带有一种很虔诚的心思在。

记者:他的心思你们怎么能知道呢?

苏伯民:比如说敦煌的壁画,早期有一种蓝色的颜料叫青金石,当时比黄金还贵。这么大一面墙动不动就是几十平方米、上百平方米,他用这些颜料一寸一寸地遮盖出来涂抹出来,得耗费多少资金。颗粒的不同、画出颜色的深浅,也是代表了一种光线,对人物的形象,比如说古人女性的脸上,还有脸腮等等这些颜料,你觉得每一幅壁画或者每一个人物的形象他画得都特别精美。

记者:您觉得敦煌的每一个窟、每一个塑像、每一幅壁画,对您的吸引在哪儿?

苏伯民:我觉得还在于它确实是独一无二的。敦煌建造史跨越了一千年,每个时代的风格都不太一样,可以说一千年中国的美术史就留在敦煌了。我有时候想常书鸿先生他们为啥一来就在敦煌,一进洞窟从早到晚不愿意出来,因为确实这些精美的壁画深深地吸引了他。

经过常书鸿、段文杰、樊锦诗、王旭东等几代莫高窟守护人的努力,莫高窟由抢救性保护阶段进入了预防性保护阶段,如今,敦煌研究院拥有一整套无损的仪器设备,不仅用于敦煌石窟壁画的保护研究,还和全国16个省甚至多个“一带一路”沿线国家开展文物保护合作项目。

记者:现在如果敦煌的某些壁画出现了问题了,用什么颜料去给它补上呢?

苏伯民:我们不补,我们文物保护的一个原则就是保持它的完整性和真实性,真实性是第一位的,我们保护的东西一定是古代的文物,我们现在很多人理解把它画得完整了,我们可以通过计算机和其他手段把它在虚拟世界当中可以复原,但是我们在真实的世界,还是要保持它原状。

记者:但是它如果破了坏了就这样了?

苏伯民:我们让它稳定下就好,我们修复东西就是让它不再进一步地恶化。

2021年8月,苏伯民被正式任命为敦煌研究院院长,成为这座千年艺术宝库新的守护人。如今,苏伯民的身后是科研力量日益壮大的“青春敦煌”,随着修复和保护文物的现代科技手段不断发展,敦煌研究院也承担起更重要的时代课题。近年来,苏伯民一直在呼吁组建丝绸之路文化遗产保护国家重点实验室,以丝绸之路沿线国家石窟寺、壁画和土遗址等不可移动文物为主要研究对象,推动丝绸之路沿线国家的文化遗产保护合作与交流。

记者:您作为文物保护者希望它能够无限地恒定地这么保存下去,但是它早晚有一天会没的,如果想到它终极的结局会对你的工作有影响吗?

苏伯民:莫高窟从建造开始到现在,可以说也没有特殊的一些保护手段,它本身的生命自身也活了1600多年。我们现在再有这么好的一套完善的保护手段,如果环境不发生大的变化,再保持1000年、1600年也没有问题。

记者:常年您面对一个很有古老的历史和生命的东西时候,这是有很多人经过的,它会到我的手里然后我再传下去,会有这种感觉吗?

苏伯民:我们现在做的工作在未来1000年,它也会变成未来人再考古也罢,或者说再回溯也罢,变成历史的一个组成的阶段或者组成的部分。我们今天工作的起点就建立在过去这么长一段历史,它所发生的事件、它所创造的文物,包括很多人为此而工作所得到的结果基础之上,你把这些都要理清楚。你才能够更好地谋划未来的工作,才能够把这一份珍贵的遗产精心地呵护好、保护好,把它传给更久远的未来,再传给下一代。 来源 :央视新闻

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!