10月17日

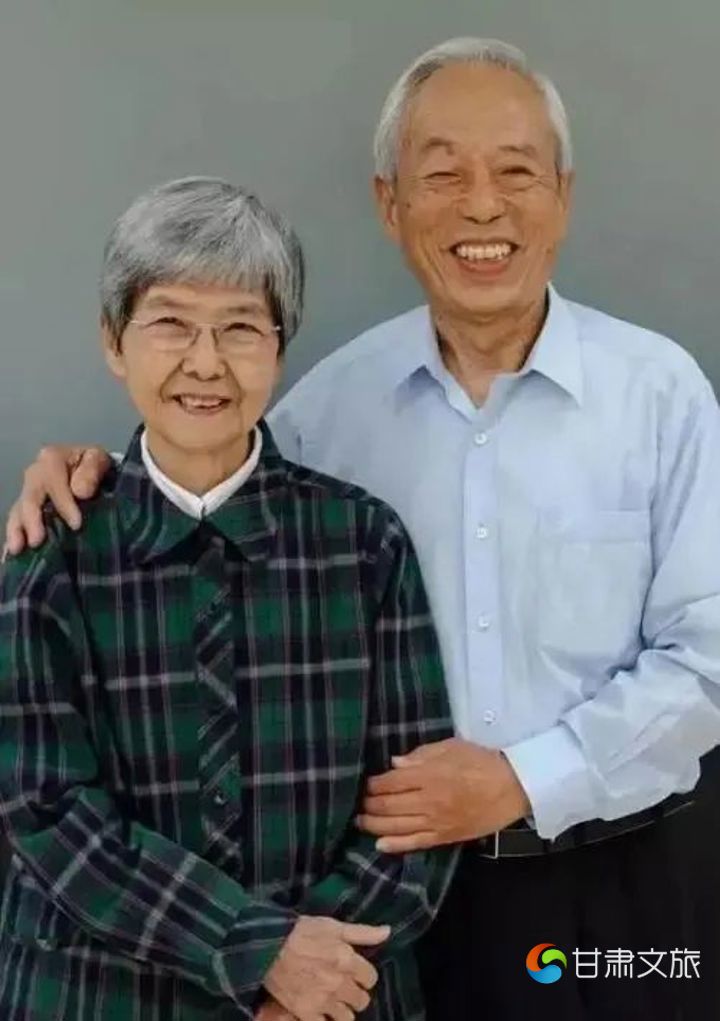

92岁常沙娜和85岁樊锦诗

在敦煌研究院依依惜别

一句“下次再来”让人感慨

自1963年从北大毕业后

已在敦煌研究院坚持工作约60年

被誉为 “敦煌女儿”

常沙娜

幼时随父常书鸿在敦煌临摹壁画

常书鸿因一生致力于敦煌艺术研究保护等工作

被人称作 “敦煌的守护神”

当大漠孤烟成了故交

当长河落日作了邻伴

她们两人奉献了青春

敦煌

成为了她们生命中最重要的标签

01

永远的敦煌少女

已经92岁的常沙娜

身上汇聚着许多标签:

“永远的敦煌少女”

“敦煌守护神”常书鸿的女儿

人民大会堂的装饰设计师

中央工艺美院在任最长的院长

梁思成、林徽因病床前的学生

常沙娜

常沙娜便随父亲常书鸿临摹敦煌壁画

承载父亲遗志

一生亦致力于敦煌艺术教育的推广

常书鸿、常沙娜父女

敦煌研究院的第一任院长常书鸿

因一生致力于敦煌艺术研究保护等工作

被人称作“敦煌的守护神”

1943年

常书鸿和家人到达了敦煌莫高窟

也就是从那时起

常沙娜跟着父亲在敦煌的风沙里奔跑

学着绘下洞窟中逐渐剥落

却又精美的牡丹、莲花、石榴等图案

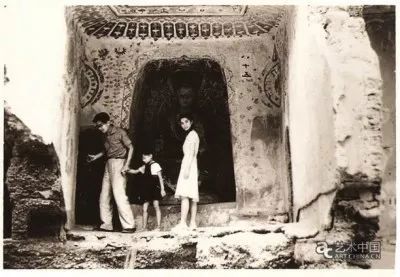

1945年,一家三口在莫高窟洞窟内

“我叫沙娜,

敦煌又叫沙洲,

我和敦煌生来就有缘分。”

她的学校经历与一般的孩子不同

学习敦煌艺术就是常沙娜的童子功

自然之灵,传统之美

从此在她的心底生根、开花

新中国成立后不久召开的一次国际会议上

常沙娜在老师林徽因的指导下

第一次把中国传统文化

运用到了生活用品中

敦煌图案的真丝头巾

仿明清绦子花边和刺绣的背心

景泰蓝的首饰盒

这些都作为礼品赠给外国友人

而后

她参与了

向新中国成立10周年

献礼的“十大建筑”艺术设计:

北京展览馆、首都剧场、民族文化宫等

还主持设计了中央人民政府

赠送香港特区政府的紫荆花纪念雕塑

这一次重回莫高窟

常沙娜来到父亲常书鸿的墓前献花

02

永远的敦煌女儿

1958年

樊锦诗进入北大考古专业就读

与敦煌初见是在1962年

来到敦煌实习

“看一个窟就说‘好啊’

再看一个还是‘好啊’

说不出来到底有多大的价值

但就是震撼,激动”

1963年

25岁的樊锦诗和恋人彭金章

从北京大学毕业

他们一个被分配到敦煌莫高窟

一个到了武汉大学

当时

樊锦诗答应彭金章

去敦煌3年就回来

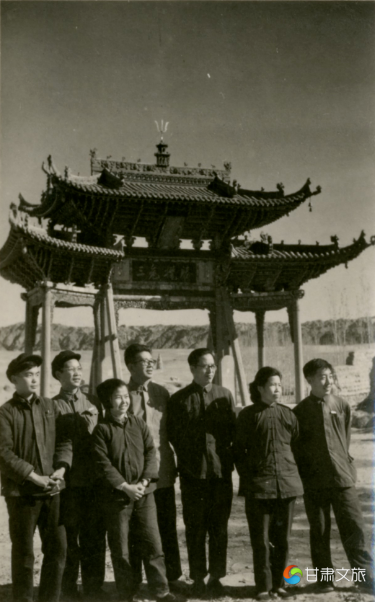

1962年秋,宿白、常书鸿、李承仙与北京大学历史系考古专业实习学生(樊锦诗:左三)在莫高窟大牌坊前

初次来到大西北

生活的艰苦远远超出了樊锦诗的想象

“炕是土的

桌子也是土的

坐的凳子全是土的

房顶是纸糊的

半夜会有老鼠掉在炕上”

图为1964年,樊锦诗(左一)在敦煌工作。北京大学供图

毕业分开一年后

彭金章千里迢迢来到敦煌看望樊锦诗

他发现恋人变了

“变土了,变成敦煌的人了

吃住都这么艰苦,哪像上海人?”

劳燕分飞的日子过了很多年

直到1986年

彭金章最终放弃了在武汉大学的事业

调到敦煌研究院工作

“如果当时他说你不来武汉我们就掰了

那我肯定跟着他去武汉

但是他没有这么说

我就变得越来越‘放肆’了”

一说到彭金章

樊锦诗喜欢用“打着灯笼也难找”来形容

几十年来

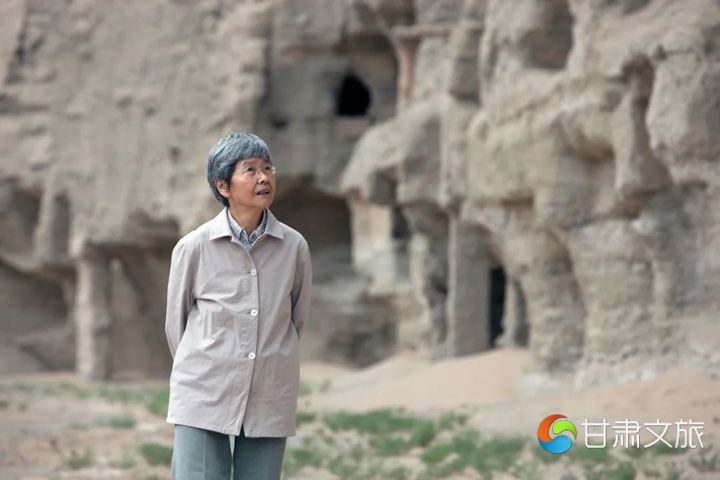

樊锦诗走遍莫高窟的每一个洞窟

看遍每一幅壁画、每一尊彩塑

守望着莫高窟里的历史沧桑、文化纷繁

她

将敦煌文化遗产保护、研究、弘扬、管理工作

当成终身事业

她曾经说过:

“我白天想敦煌,晚上梦敦煌

只要一息尚存

就要为敦煌努力”

她守护了莫高窟六十载

捐出自己获得的奖金和多年的积蓄

为的还是敦煌

她期盼着的

是后继有人、薪火相传

樊锦诗在敦煌莫高窟(2011年8月16日摄)。新华社发(孙志军 摄)

甘肃敦煌研究院的门口

92岁的常沙娜和85岁的樊锦诗

紧握双手,合影留念

两人依依惜别:

“下次再来。”

“我们到北京去,可以到我家里来。”

一腔热血,一生执着

她们用自己的青春

书写着敦煌的今生故事

不是女神、也不是女王

她们是敦煌的女儿

这才是最大的荣耀

来源 :央视网(ID:cctvcomweixin)

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!