【编者按】语言是活着的历史。汉语,兼具审美韵味与哲理意蕴,蕴藏着深邃广阔的历史信息。“奉为圭臬”“洛阳纸贵”“扶桑若木”“闲得五脊六兽”……那些我们代代相传、日用而不自觉的言辞背后,藏着怎样的古代世界?与之对应的文物,让一个个抽象的字具象起来,让我们看到了虽已远去、依然鲜活的历史,可感可触,近在咫尺。

子曰:

“生,事之以礼。

死,葬之以礼,祭之以礼。”

慎终追远

是中华民族的古老传统

又逢清明节

祭扫先人之墓

共饮一杯清酒

寄托追思之意

【清明对酒共天涯】

春秋 晋公盘 山西博物院藏

清明墓祭源自寒食

重耳流亡十九年

介子推始终不离不弃

重耳励精图治

终一代名君晋文公

而介子推不求利禄

归隐绵山

晋文公为迫其出山相见

而下令放火烧山

介子推坚决不出山

终被火焚而死

晋文公感念忠臣之志

葬介子推于绵山

修祠立庙

并于介子推死难之日

禁火寒食

以寄哀思

寒食节由此而来

唐 长沙窑青釉褐彩“寒食元无火”瓷壶 长沙博物馆藏

寒食元无火 青松自有烟

鸟啼新上柳 人拜古坟前

这是题在长沙窑

瓷瓶上的古诗

寒食节那天禁烟

但青松雾霭似轻烟

祭拜者在先人坟前

插上一枝新柳

遥寄弥漫心底的哀思

清 青花缠枝花卉五供器 福建民俗博物馆藏

又是一年清明时

现世的人与冥世的灵魂

在这一刻相连

五供是专用于

祭祀的一组礼器

香炉 烛台 花觚

为离去的先人

供奉一捧追思

祈愿袅袅的香烟

穿透凡尘

缭绕到先人身边

仿若当年承欢膝下

宋 《寒食帖》局部 台北故宫博物院藏

春雨萧索 易生愁绪

寒食节又为这时节

添上浓浓哀思

在苏轼被贬黄州

第三年的寒食

他在绵绵春雨中

感叹君门深远

家坟万里

哀叹自己的

穷途末路和迷茫人生

然而东坡终是豁达之人

就在同一个春天

他又写下了

“也无风雨也无晴”

面对人世无常

他豁然笑之

谁怕?一蓑烟雨任平生

清明融合了

寒食节和上巳节

成为浸润深厚文化的传统节日

而它本身

则是二十四节气之一

是莺飞草长

万物皆显的春光时令

【物至此时皆以洁齐而清明矣】

汉 漆栻盘 甘肃省博物馆藏

观斗转星移而取其道

观万物生发而知其意

《淮南子·天文训》云:

“春分后十五日,斗指乙,

则清明风至。”

时令至此 天地清澄

阳气和韶 惠风习习

武威市磨嘴子汉墓

出土的汉代栻盘

上为圆形天盘 象征“天圆”

下为方形地盘 象征“地方”

天盘可旋 为天纲

地盘固定 为地辰

北斗在星空中划出时令

辨方正位 授时安民

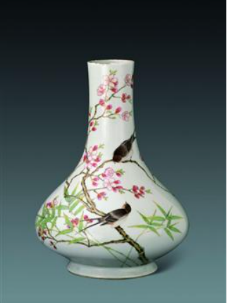

清 粉彩杏林春燕纹瓶 中国国家博物馆藏

清明时节 春和景明

桃杏灼灼 梨花淡白

一瓶之上

粉彩艳丽而清逸

翠竹迎风 杏枝横斜

双燕栖息于杏花枝间

一只叼食

一只回首翘望

一派春回大地 生机盎然之色

唐 “大圣遗音”琴 故宫博物院藏

清明有三候 一候桐始华

开满紫花的桐树

其树干是

古代制作乐器的首选

《新论?琴道》记载:

“神农氏始削桐为琴,

绳丝为弦。

以通神明之德,

合天地之和焉。”

此琴琴面为桐木斫

琴池上方刻草书

“大圣遗音”

刻隶书铭文

“巨壑迎秋 寒江印月

万籁悠悠 孤桐飒裂”

千年古琴 扣之清脆

古韵犹存

清 景德镇窑粉彩鹌鹑盒 上海博物馆藏

二候田鼠化为鴽(rú)

鴽是如鹌鹑之类的小鸟

清明节令至

喜阴的田鼠躲起来

取而代之的是

欢快鸣叫的小鸟

鹌鹑是匠人偏爱的题材

音同“安淳”

寓意社会安定 风俗淳朴

这件景德镇粉彩鹌鹑盒

惟妙惟肖 生动可爱

商 “有出虹自北饮于河”刻辞卜骨 中国国家博物馆藏

三候虹始见

清明时节

新雨后的天空开始出现彩虹

这一绚烂景象在

很久以前就引起了祖先的关注

甲骨刻辞中

“有出虹自北,饮于河”

记录了武丁年间

商人眼中见到的虹

商人敬天 畏天 祭天 告天

在甲骨灼开的裂纹中

一次次与天沟通

领悟天道规则

春和景明 惠风和畅

正是邀约友人

出门踏青好时节

游春 蹴鞠

打秋千 放纸鸢

簪柳戴花 曲水流觞

古人从不曾负了这韶光春色

直至日暮笙歌收拾去

才将万株杨柳属流莺

【梨花风起正清明 游子寻春半出城】

隋 展子虔《游春图》 故宫博物院藏

北宋 摹张萱《虢国夫人游春图》 辽宁省博物馆藏

在画家的工笔雕琢之下

千年前那些

春和景明的日子被记录下来

人们走进青山绿水、

花团锦簇的胜境

或盛装出行 策马踏青

或闲庭信步 驻足流连

或乘舟荡漾 乐而忘返

昔日长安风和日丽的春光

仿佛掠过时光

蹁跹而来

宋 足球纹铜镜 湖南博物院藏

蹴鞠 又名蹴球

盛行于唐宋

宋人最喜蹴鞠

上至官家 下至瓦舍

无论男女老少

这项运动广受欢迎

在奔跑和拼抢中

展示着蓬蓬勃勃的春日朝气

“寒食蹴鞠”更是

当时的民俗活动之一

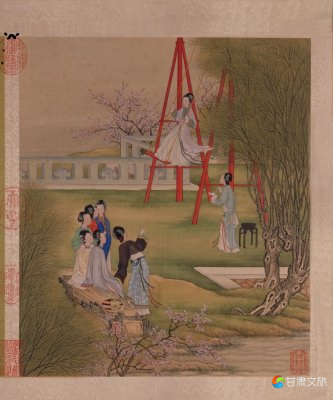

清 陈枚《月曼清游图册之杨柳荡千》 故宫博物院藏

东风二月拂人和

高架秋千红袖多

五色衣裳耀明锦

采云相映掠空过

看那杨柳舞于春风

杏花映于春水

秋千架上

女子的身姿轻盈如燕

旧时清明又称“秋千节”

可见打秋千风俗之盛

秋千带着人们的希冀

越飞越高

祓除百病 欣欣向荣

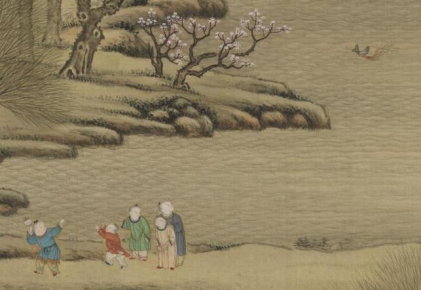

清 《十二月月令图之三月》局部 台北故宫博物院藏

清纸制鲇鱼风筝 故宫博物院藏

在古人眼中

春日阳气上升

春风自下而上

纸鸢因之而起

清明墓祭 人们纷出四郊

在祭扫之后于坟前施放风筝

放到高空剪断风筝线

使之随风飘去

仿佛是向天上的

亲人寄去一封家书

同时祓除灾病 祈求平安

清明时节 纸鸢纷飞

遥寄相思

唐 冯承素行书摹《兰亭序》 故宫博物院藏

永和九年上巳之日

王羲之与友人趁着春光

在会稽山阴的兰亭雅集

曲水流觞 吟诗作赋

是日天朗气清 惠风和畅

文人们仰观宇宙之大

俯察品类之盛

游目骋怀 尽叙胸臆

天地之韵铺于纸上

留下千古名篇《兰亭集序》

在万物复苏的时节缅怀生命

是先人不可言说的智慧

在一件件文物中

读懂古人在清明时节的

哀恸与追思

释怀与豁然

在盎然的春意间暂停

直面蓬勃的新生和死亡

感悟生命的传承和真谛

来源 :国家文物局

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!