长城的修建,始自公元前7世纪至公元前6世纪的战国时代,持续到公元17世纪的明朝末年,其修筑时间长达2000余年,几乎贯穿了我国封建王朝的整个历史。从历史上看,甘肃地区曾是农耕文明和游牧文明的交错地带,其重要的地理位置使其在护卫中原的战略目标上具有重要的防御价值。因此,中原王朝历来多重视在此地的防御建置。

甘肃现存长城遗存主要为战国-秦、汉、明三个时期所修筑,分布于全省11个市(州)38个县(市、区),历代长城长3600余千米。

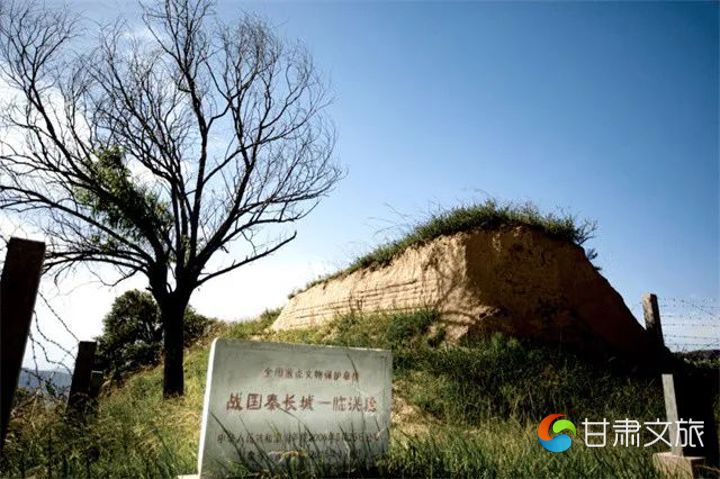

战国秦长城临洮段

(一)

春秋战国时期,诸侯并起,各诸侯国之间相互攻伐、纷争不断,为了防御周边诸侯国的入侵,各诸侯国纷纷开始修筑守备设施,此为早期的长城形态。诸侯争霸中,秦国日益强盛。据《史记·秦本纪》记载,为抵抗秦军入侵,秦孝公元年(公元前361年),“魏筑长城自郑滨洛以北,有上郡。”《史记正义》中有注:“魏西界与秦相接,南自华州郑县,西北过渭水,滨洛水东岸,向北有上郡、鄜州之地,皆筑长城以备秦。”由此可知,魏国分别修筑了魏西长城和魏南长城两处长城。其中,魏国西长城南端可能起自华阴市华山北麓的朝元洞,沿长涧河西岸,北抵渭河南岸,然后循洛河东岸,经过今庆阳市正宁县、宁县、合水县等县,全长约200公里。

《史记·秦本纪》又载:“秦昭王时,义渠戎王与宣太后乱,有二子。宣太后诈而杀义渠戎王于甘泉,遂起兵伐残义渠。于是秦有陇西、北地、上郡,筑长城以拒胡。”由此可知,秦昭襄王所筑长城位于秦的西面和北面,处于陇西、北地、上郡三郡的外围地带,时陇西郡治狄道(今甘肃临洮),辖今西至洮河,东至陇山,即今陇南的大部分地区。秦统一六国后,将战国时秦、赵、燕三国的长城连接起来,即秦长城。秦长城西起临洮(今甘肃岷县),沿洮水东岸北上至狄道,转向东南至今甘肃渭源,向东北越六盘山,经今宁夏固原、甘肃环县、陕西吴旗,至今陕西安塞境内。

1981年9月,战国—秦长城被甘肃省人民政府公布为省级文物保护单位。战国—秦长城遗址明显,走向清楚,首起于临洮县城北15公里的新添乡南坪村杀王坡,到长城坡关门前咀,过夹槽梁、老王沟口进入渭源县境,途经新添、峡口等5个乡(镇)境,自西向东穿越临洮县90余华里。20世纪80年代初,对甘肃境内的战国—秦长城的调查结果表明,临洮县城西北三十里墩的望儿台是秦长城的第一座烽燧。

甘肃,不仅是这些郡县的主要所在地,且是长城防御线的西端起点,其自然成为长城防御体系中的前沿阵地,直接面对着来自西、北方向的威胁,承担着预警和抵御外敌入侵的首要任务。一旦甘肃境内的长城防线被突破,整个长城防御体系都将面临巨大的压力。因此,历代统治者都重视在甘肃地区长城的修筑。然而甘肃地区气候地形条件复杂,长城修建的难度是难以想象的。古代的劳动人民不仅需要克服自然环境的恶劣,还面临着物资的匮乏以及外敌的侵扰等多重困难。秦长城的修建动用了近百万劳动力,人力与物力的投入规模空前,其艰难程度,从流传至今的“孟姜女哭长城”等民间传说中可见一斑。汉朝陈琳亦有诗一首《饮马长城窟行》:“生男慎莫举,生女哺用脯,君独不见长城下,死人骸骨相撑拄。”这些都是其时民众修筑长城所承受苦难的真实写照。

明长城山丹段

(二)

西汉初期,焉支山一带是匈奴浑邪王(昆邪王)的重要领地,《汉书·地理志》记载,“张掖郡,故匈奴昆邪王地。”甘肃长城体系的山险地带,即河西走廊蜂腰地的焉支山与龙首山,自古为兵家必争之地。

据《史记》记载,元狩二年(公元前121年),“汉使骠骑将军去病将万骑出陇西,过焉支山千余里,击匈奴,得胡首虏骑万八千余级,破得休屠王祭天金人”。元鼎六年(公元前111年),汉朝击败西羌,筑令居塞,后设县。令居塞是汉武帝时在黄河以西修筑的第一个要塞,也是汉长城的起点。此后,汉王朝继续在河西走廊“设四郡,列四关”。今日所说汉长城,主要是西汉长城,又称外长城。

随着河西四郡的建立,汉长城这一边塞军事防御工程前后分多次修筑而成。安西境内现存汉长城150公里,烽燧70座,城障3处。东起玉门蘑菇滩,沿甘新公路南侧,疏勒河北岸,逶迤向西,与敦煌境内的西碱墩相连。西汉修筑长城具有因地制宜、就地取材的特点。敦煌气候干燥,当地多戈壁荒漠,土质没有黏性,因此修筑时采用芦苇或红柳枝条和砂石混筑的方式,利用植物根茎的牵引以提高夯土墙的稳定性。敦煌当谷燧长城的夯层分层就非常明显,一层砂石一层芦苇的夯筑形态清晰可见。此外,敦煌境内的玉门关与阳关,不仅是重要的军事要塞,也是汉代丝绸之路通往西域的重要关隘,控扼着丝绸之路从敦煌以西分岔的两条要道。

总而言之,西汉王朝在河西地区一系列的军事行动和行政设置,不仅巩固了西汉对河西地区的控制,还为丝绸之路的开辟提供了重要的安全保障。关于甘肃长城与丝绸之路之间的关系,学界一般认为,甘肃长城为丝绸之路的畅通提供了保障。

自张骞“凿空”西域之后,“西北国始通于汉矣”,汉朝与西域各国正式建立了使节往来的关系。为保障中外使节及商人的安全,汉王朝设置西域都护府。汉代丝绸之路一度出现了“使者相望于道”“驰命走驿,不绝于时月;商胡贩客,日款于塞下”的盛况。《汉书·西域传》载:“明珠、文甲、通犀、翠羽之珍盈于后宫,蒲梢、龙文、鱼目、汗血之马充于黄门,巨象、狮子、猛犬、大雀之群食于外囿。殊方异物,四面而至。”西域的奇珍异宝输入西汉王朝的同时,中原的丝绸等物品也走向了西域。除了政府组织的朝贡贸易、互市贸易,民间贸易也是物资交流的重要形式。长城沿线的商贸往来使长城两边的经济交流日益密切,由此带动了各民族间的文化交流。

西域门户玉门关、阳关,丝路咽喉山丹,“天下第一雄关”嘉峪关等,既是重要的军事节点,也是丝绸之路上的重要交通枢纽,其见证了历史上中原与西域、与西方文明在经济、文化、军事上的交流。这些地方不仅是历史的见证,也是文化的载体。这种民族交流与融合,是甘肃长城文化的一个重要特征,大大推进了甘肃地区多元文化格局的形成。另外,正如《后汉书·西域传》所载:“汉世张骞怀致远之略,班超奋封侯之志,终能立功西遐,羁服外域。”而中西文化通过长城沿线丝绸之路互动的这一进程,不仅有利于西域各国对中原王朝一定程度的了解与信任,同时也为西域诸国与中原王朝间建立起一种基于文化认同与政治互信的稳固关系模式。

实际上,在两千多年中,长城作为战场并不是常态,长城内外更多时候处于和平的状态。和平时期,甘肃长城沿线的亭、障、关隘等军事设施仍发挥着军事防御的既有功能,起到对游牧民族的威慑作用,同时也承载着官方驿道或是商贸通道的功能,成为农耕和游牧两种文明交汇融合的场所。

<

<

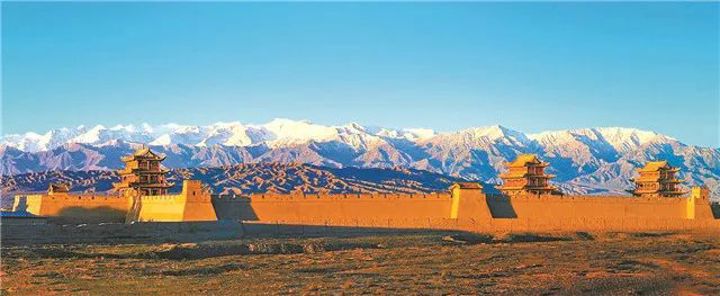

嘉峪关关城

(三)

至明代,统治者又高度重视起北方边防,整个明代基本上从未停止过修筑长城,耗费大量人力物力,最终形成了西起嘉峪关、东至山海关的防线。

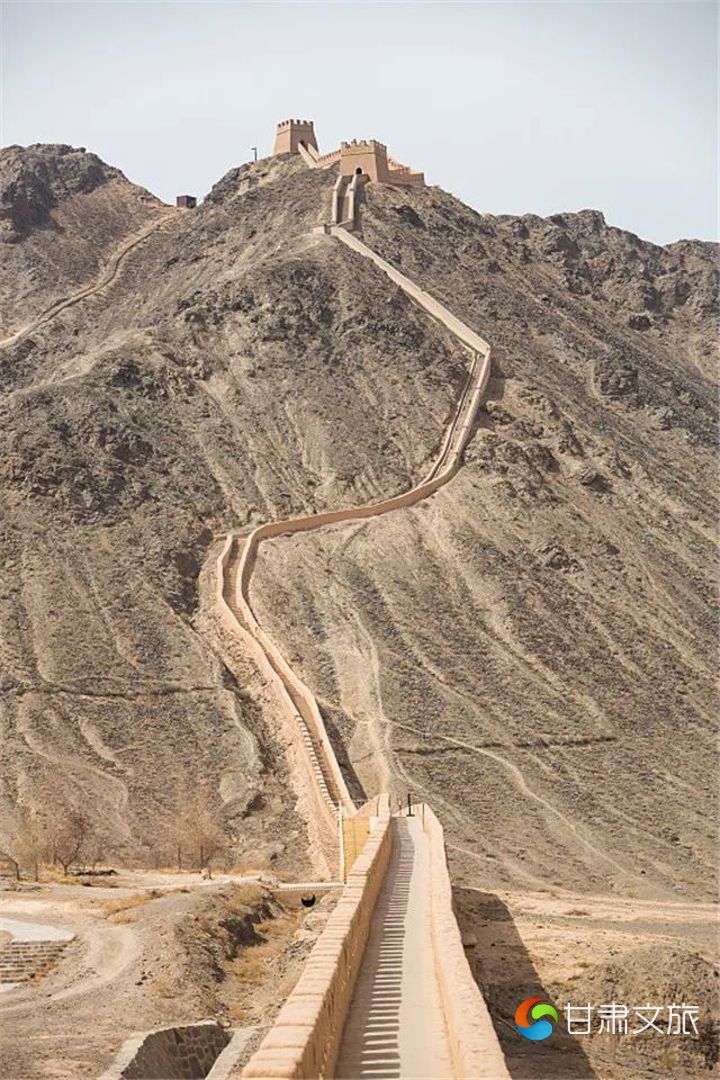

明代嘉峪关是丝绸之路的交通要塞,号称“天下第一雄关”,北连黑山悬壁长城,南接天下第一墩。嘉峪关关城由内城、瓮城、外城、楼阁和附属建筑组成,重城并守,易守难攻,其自建关始六百年来从未被攻破。关城两翼长城横穿沙漠戈壁,北衔黑山悬壁长城,南连天下第一墩,形成一道“明墙暗壁”。暗壁长城为西北向,筑于山背后的隐蔽之处,山外难以发现。暗壁长城始自关城东北角的“闸门墩”,止于关北石关峡口的悬壁长城。长城在石关峡口处分两路,沿峡口南、北两侧山脊顺势而上,好似臂膀环抱峡口,因此得名“悬臂长城”。长城攀在陡峭的山脊上,有“长城倒挂,铁臂悬空”之势,十分险峻。

嘉峪关悬壁长城

甘肃长城穿越了高山、沙漠、戈壁等多种复杂的地形,这种地理环境虽然增加了长城修建的难度,但在客观上也使其在防御外敌时具备了天然的屏障。明城墙止于关南讨赖河边的“长城第一墩”,由此,关城与两翼长城由此构成一个三位一体的军事工程,与周边烽燧及自然天险构成了完整的防御体系。其修建既是明王朝为适应西北边防形势的军事需求,也是为抵御西域游牧民族侵扰的防御性手段。嘉峪关作为明朝西陲重要的关隘,在明朝276年的历史中,始终担负着重要的军事防御任务及海关职能。它的建成,为明王朝阻挡外族入侵、维护河西社会安定、保障西域朝贡贸易顺利进行、维护和平等方面起到了巨大的军事作用,同时也保障了关内外农牧经济的发展。

在长城的建造上,甘肃长城有着“因地制宜,就地取材”的显著特点,其以黄土夯筑为主,素有“土质长城博物馆”之称,另有红柳、芦苇、石块夹沙等修筑形式。甘肃山丹保存了目前国内最完整的一段黄土版筑长城,有“露天长城博物馆”之称。山丹县境内拥有汉、明长城总长365公里,其中汉长城94公里、明长城271公里,山丹县汉、明长城相隔在10米—80米之间,平行延伸。北侧汉长城建于西汉元鼎六年(公元前111年),壕沟深约七米,用以防御北方匈奴的骑兵;南侧明长城是由黄土夯筑的墙、墩、列障构成,建于明隆庆六年(公元1572年)。山丹长城不仅是河西长城军事防御工程体系的重要组成部分,其“走廊蜂腰”“甘凉咽喉”的军事要塞地位不言而喻。

山丹县老军乡峡口村有一古城堡,即峡口古城。其始建于明万历二年(公元1574年),既是长城的重要城障,也是丝绸之路上的重要驿站之一。已故著名河西长城研究专家、甘肃省文物考古研究所吴礽骧先生曾于此地两次考察,认为明代峡口堡有可能是在汉代张掖郡都尉障城的废址上重建而成的。峡谷的山,当地人称为帽葫芦山,山内有汉代和明代的烽燧、城障及长城,地势险要,自古为兵家必争之地。峡口之地,地势巍峨,自然景观蔚为壮观,历代文人墨客途经此地,莫不为之咏叹。明代嘉靖年间的刑部郎中陈棐奉旨巡察河西兵防途经峡口,见此地地势险峻,有一夫当关,万夫莫开之险,为此题写了“锁控金川”四个大字,至今仍镌刻在峡口的石崖上。明代诗人张楷路经峡口时有诗道:“白沙官道接羌胡,硗确难行是此途。疑过井陉愁马蹶,似经云栈听猿呼。两山影逼天多瞑,五月风高草已枯。明日西行望张掖,一川平似洛阳衢。”

从山丹汉长城到山丹明长城,从防御北方匈奴到北方鞑靼,山丹汉、明长城及“三关”(峡口关、红寺山关、铁门关)“五门”(东乐闇门、静安闇门、山丹闇门、新河闇门、峡口闇门)凭借其“天险”要塞,不仅保障了丝绸之路的畅通和中西文化商贸交流,也确保了河西走廊长城沿线地区的政治稳定、经济繁荣、文化交流、社会进步。

甘肃长城的修建与运用,体现了中华民族不屈不挠、爱好和平、团结一心的民族精神。传承与发扬民族精神在当下具有重要的意义,不仅能够激发中华民族的爱国情怀和民族自豪感,增强中华民族共同体的认同感与一体感,也能为当今世界文明的交流与人类命运共同体的共建提供借鉴经验。我们应该珍惜和保护甘肃长城这一宝贵的历史遗产,并传承和发扬其背后所蕴含的文化价值与民族精神。 来源 :甘肃日报

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!