文物简介

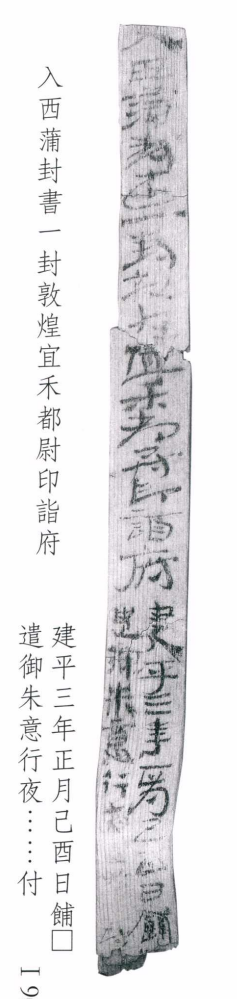

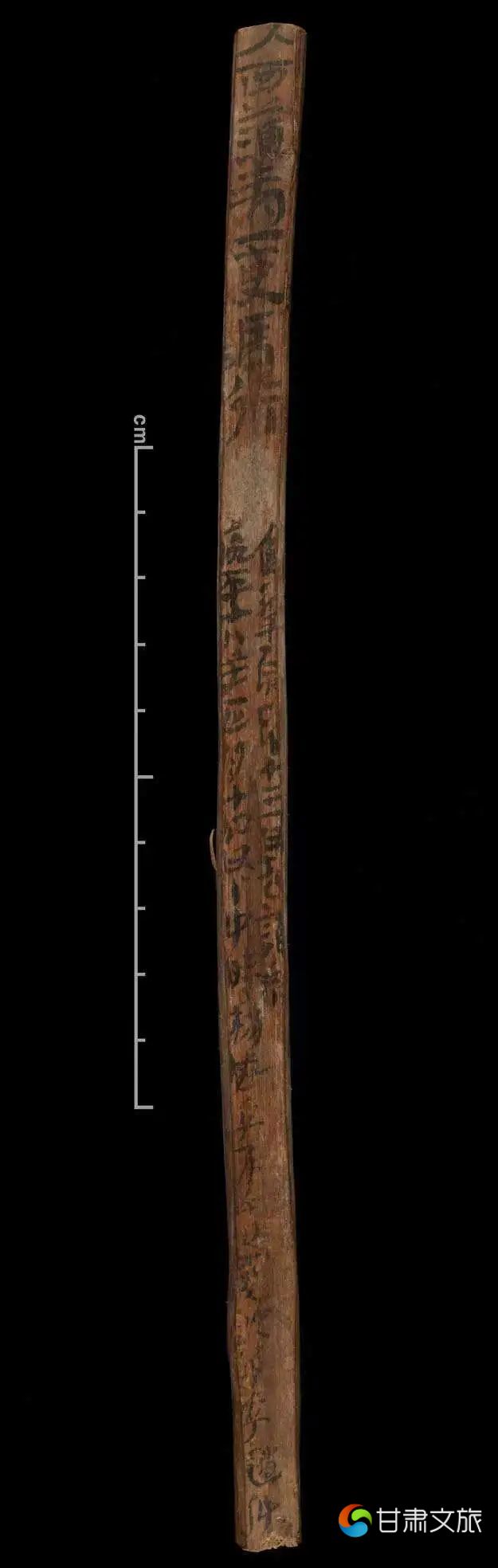

1990年出土于悬泉置遗址。木简一枚(简号Ⅰ90DXT0112①:26),下部残断,简长16.5、宽 1.4、厚0.3厘米,红柳材质,单面书写。该简为敦煌悬泉置保存下来的邮书出入记录,内容记载悬泉置收发的邮书信息,该邮书由敦煌宜禾都尉发往敦煌郡府。简文下部双行小字记录了邮书的收发时间以及行书人信息。邮书刺简大量存在于悬泉和居延汉简中,为汉代邮书传递的一手材料,通过邮书刺可以追溯文书往来的相关信息,对于研究邮驿运作和文书行政具有重要价值。现藏甘肃简牍博物馆。

简文大意

建平三年正月己酉(正月廿七日)日餔时,敦煌悬泉置收入一封西行的蒲封邮书,邮书钤盖敦煌宜禾都尉印,发往敦煌太守府。收到邮书后悬泉置即派遣置御朱意派送邮书,时间已入夜,可能在夜晚某个时辰交付下一处邮置再行传递。

阅“牍”延伸

邮书刺说了什么?

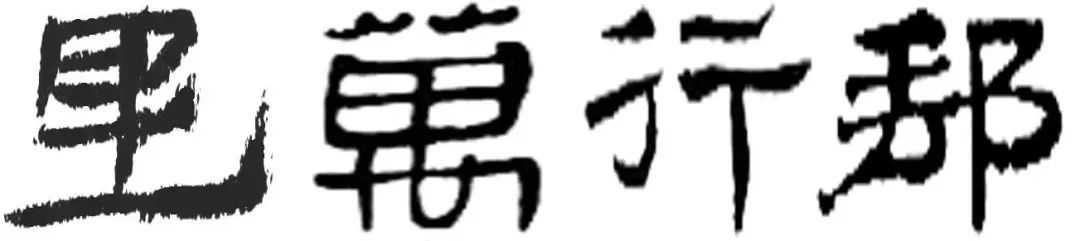

本文所介绍的悬泉汉简,属于邮书刺简,那么何谓邮书刺呢?李均明认为,邮书刺即“过书刺”,二者意义全同,即所过邮书的相关信息记录。王国维在《流沙坠简》中编录了几枚邮书刺简,皆是斯坦因从敦煌汉长城沿线烽燧遗址中掘获。王氏将其归类在汉代士卒屯戍活动的残留文书中,定性为簿籍类文书。其中亦有“入西蒲书”的记载,如简六十一:入西蒲书一,吏马行。鱼泽尉印,十三日起诣府。永平十八年正月十四日日中时杨威卒□□受□□卒赵仲。”这枚简文的记录格式与本文所介绍的悬泉简邮书刺内容基本一致,都是以“入某书”开头。其中“某书”代表邮书的传递方向。敦煌汉简中常见东书、西书的记录,包括悬泉汉简和敦煌北塞所出汉简,而居延简中则常见南书、北书的记载,以方位来命名邮书,即是简明的指出了邮书的传递方向,西书便是向西传递的邮书。

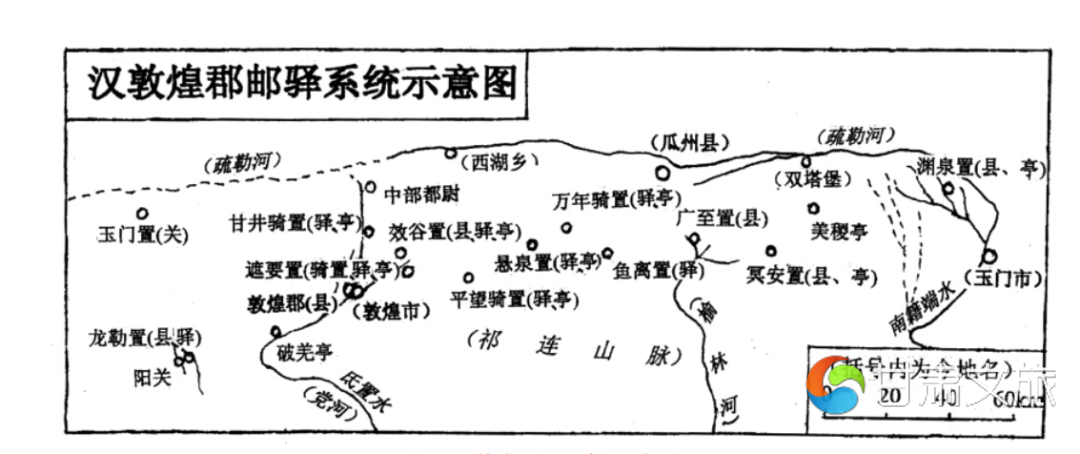

汉敦煌郡邮驿系统示意图|图源《汉敦煌郡境内置、骑置、驿等位置考》

之所以出现迥异的传递方向,则与当地的交通路线息息相关。敦煌郡地当丝路之中,往来交通路线以东西为主,居延地区则居河西张掖以北,其路线恰好是顺着弱水而行的南北方向。前引《流沙坠简》所录简六十一,记载了烽燧当时收入发往西去的蒲书,而“吏马行”则说明这封邮书属于急件,非由人步行传递,而是由吏卒骑马传递,推想其书可能属于关涉紧急军情的文书。其后双行小字记录的钤印信息证实了这一点。该邮书有“鱼泽尉”印,说明邮书或为鱼泽障下鱼泽尉钤盖,显系军书无疑,该简最终送往太守府,可能并非私人信件。简后其他的信息则是关于邮书起送时间和行书人等邮书传递的具体内容的记录。永平十七年(公元74年)夏,窦固、耿秉降车师前后王。该简记录时间为永平十八年(公元75年)正月,上去窦固、耿秉出兵车师不远,河西用兵之时,诸郡要加强警备,而敦煌北塞直面羌胡,日常防御任务极重,这枚简记录的相关军书,或即边塞日常军事防御形势的一则剪影。

斯坦因所获汉简T.ⅩⅩⅧ.54 | 图源国际敦煌项目(IDP)

本文所介绍的悬泉汉简邮书刺简,也记录了一封与军事活动相关的军书的传递信息,即建平三年(公元前4年)西汉哀帝时,一封由敦煌宜禾都尉发往敦煌郡府的军书。敦煌郡地处边地,军事防御极为重要,宜禾都尉即是其所统辖的一级军事机构,其治所在今敦煌以东瓜州县六工城。从宜禾都尉发往敦煌太守府的邮书必然是向西而行,经过悬泉置,然后由悬泉置再派御人来负责传递。该简虽有残断,但基本信息尚在,通过这枚简文的记载,我们便可以管窥一斑,了解汉简中关于邮书刺简的基本书写特征。邮书刺之外,尚有邮书课,关于其间的不同,请听下回分解。

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!