殷商甲骨文、居延汉简、敦煌遗书、明清内阁大库档案是上世纪初中国古文献的“四大发现”。“四大发现”的相关文物,有的收藏于国家图书馆,有的收藏于各地博物馆、研究院,还有的收藏于相关档案保管机构。为使观众能够一站式饱览“四大发现”主题的珍贵文物, “二十世纪初中国古文献四大发现展”首次将分藏于各处的文献荟萃一堂,展出面积近3000平米,集中了甲骨、简牍、敦煌遗书、明清档案等多种类型的珍贵文物文献共249种,382件,是目前为止“四大发现”主题相关文物最大规模的展览。

国家典籍博物馆微信公众号将陆续推出“二十世纪初中国古文献四大发现展”四大专题系列推送,为大家一一呈现“殷墟甲骨”“居延汉简”“敦煌遗书”“明清档案”的精彩内容,让更多公众能够通过我们的推送感受此次文化盛宴。

第三期为大家展示的是“二十世纪初中国古文献四大发现展”中“敦煌遗书”专题展览的精彩内容。

敦煌遗书 中古传奇

敦煌遗书指1900年在甘肃敦煌莫高窟发现的4世纪至11世纪多种文字的写本和少量印本、拓本文献,总数6万余号,展示了中古时期我国社会、经济、文化、艺术、宗教、医药及中外文化交流的情况,被誉为“中国中古时代的百科全书”。国家图书馆收藏的敦煌遗书达16579号,写卷长度为世界各大藏家之首。

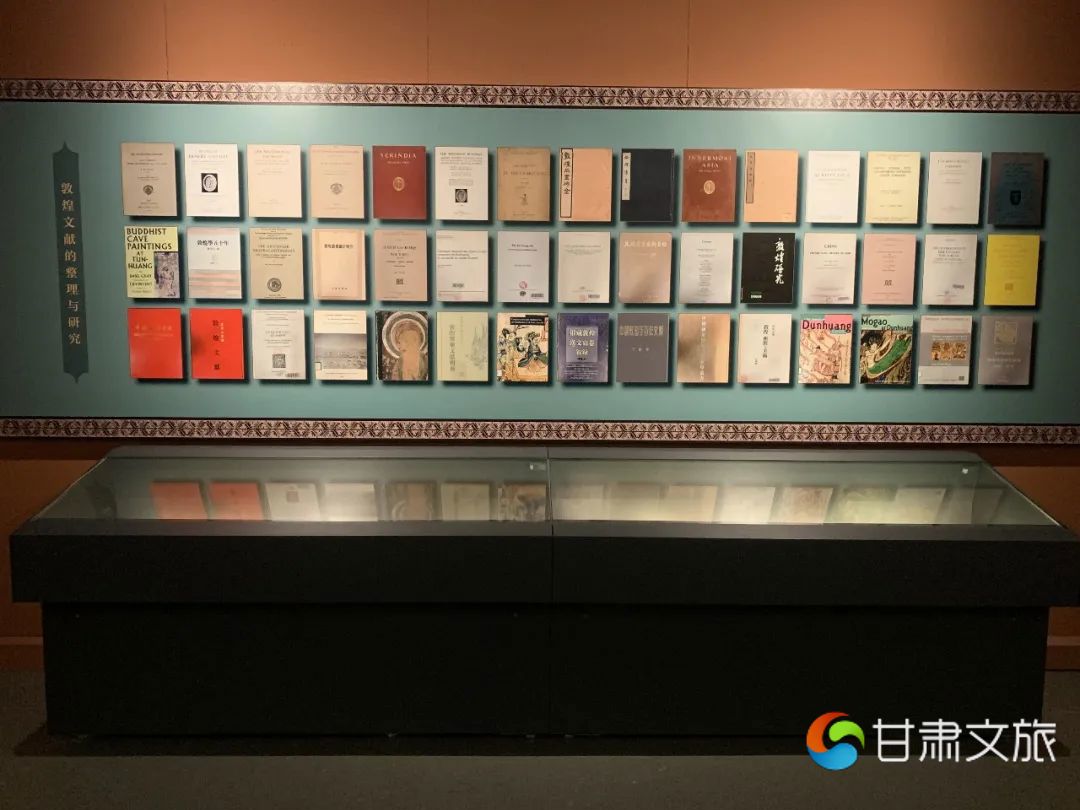

“敦煌遗书”专题位于国家典籍博物馆第七展厅,由“世界的敦煌”及“敦煌的世界”两部分组成。展览第一部分通过大事记、国内外收藏敦煌遗书简表、书影墙等多种形式,讲述敦煌遗书的发现与流散经历,回顾敦煌遗书在全世界的保护、整理与研究概况。

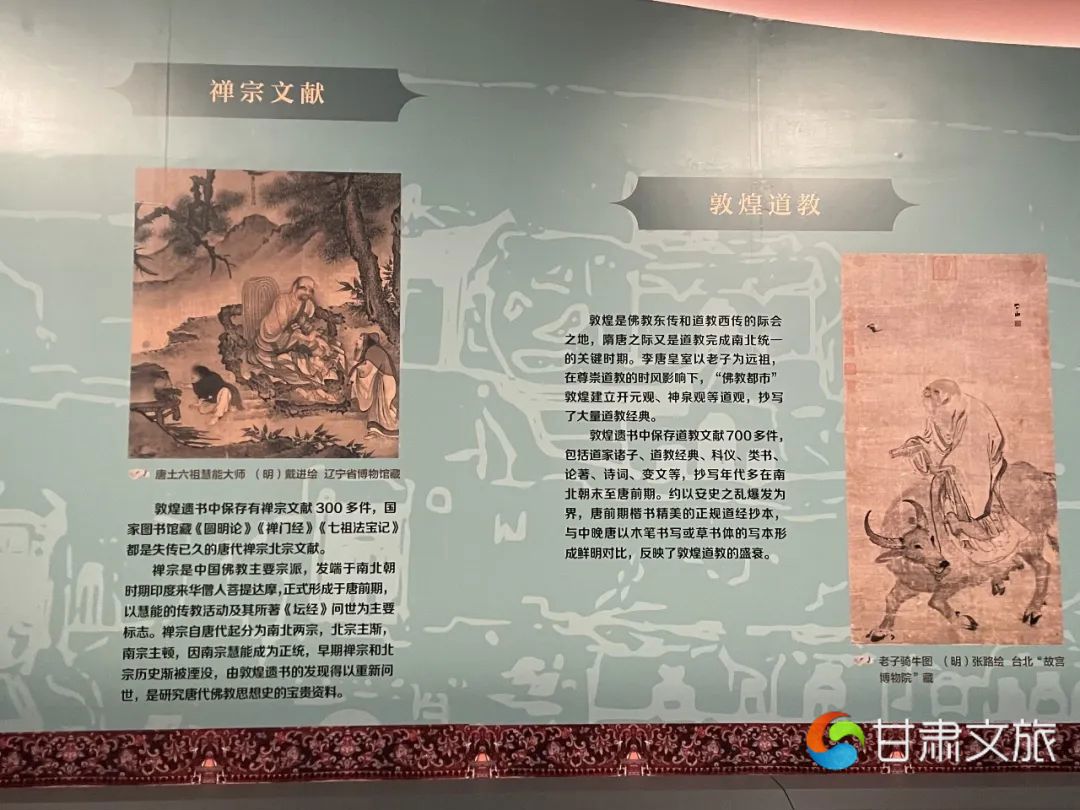

第二部分则重点展现敦煌遗书在魏晋南北朝时期、隋唐时期、吐蕃统治时期、归义军时期的内容,简要介绍了敦煌遗书在佛教、道教、摩尼教,以及所涉及到的四部典籍、社会文书、民间信仰等方面的表现。

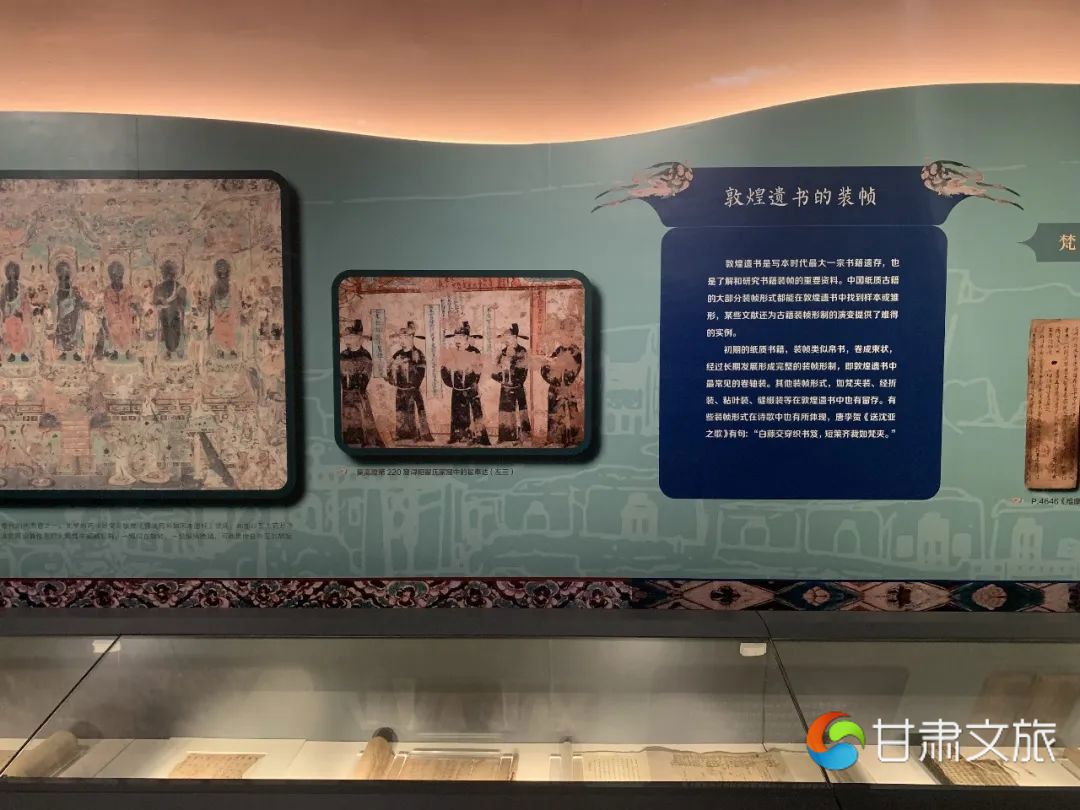

此外,本次展览特别整理了敦煌遗书的装帧形式,中国纸质古籍的大部分装帧形式都能在敦煌遗书中找到样本或雏形,观众可以在这里大饱眼福,一览卷轴装、梵夹装、经折装、缝缀装等不同装帧形式。

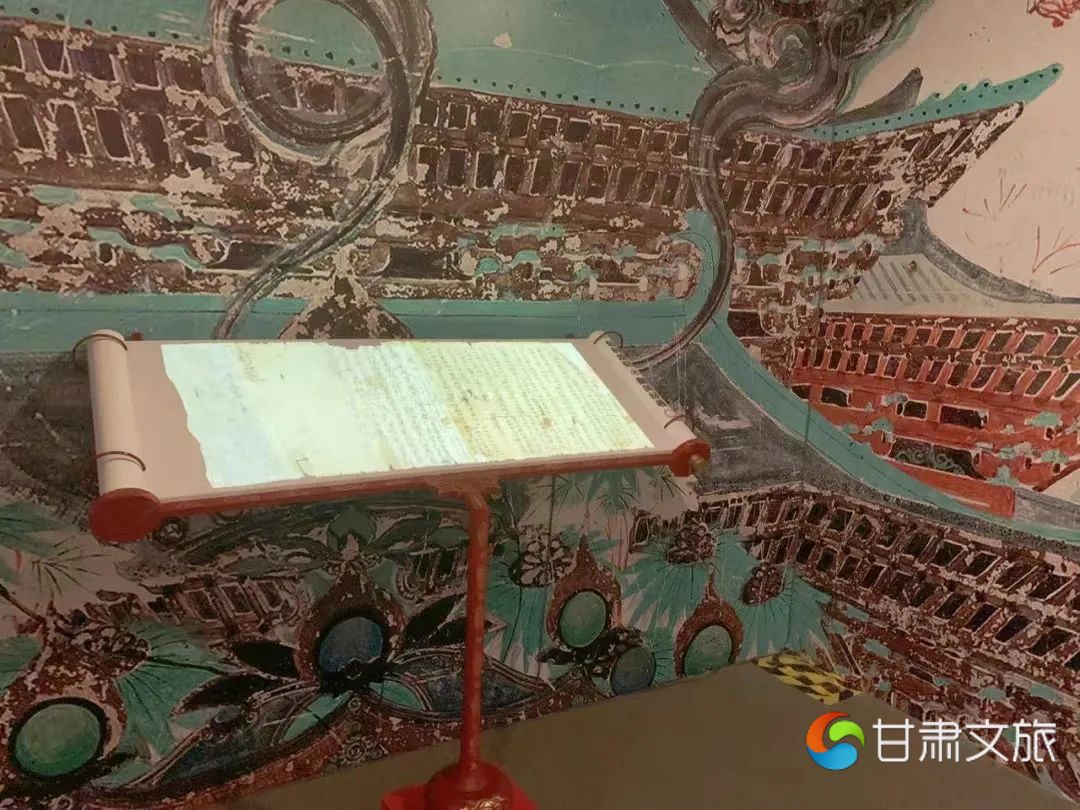

展览选取了不同时期敦煌石窟的纹样、佛像等元素,并在展厅中大面积采用经典洞窟壁画,营造出璀璨瑰丽的敦煌特色,展示敦煌遗书中盛衰相继、融汇中西、异彩纷呈的中古世界。为了全方位展现长卷,展览采用了大量长通柜,尽可能让观众看到展品全貌。为增进互动,展厅还设置了投影旋钮书架,将投影与实体书架相结合,转动旋钮即可获得仿真的翻书体验。

“敦煌遗书”专题中展品共计49种,50件,全部藏于国家图书馆,另外还有部分由敦煌研究院提供的数字壁画资源。

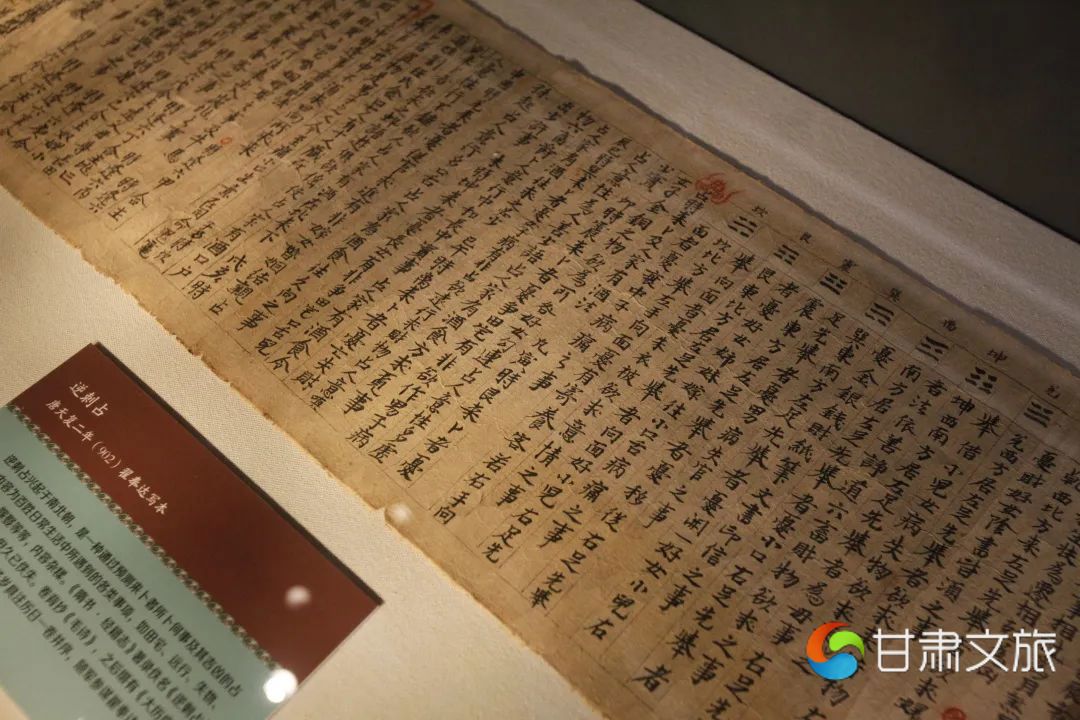

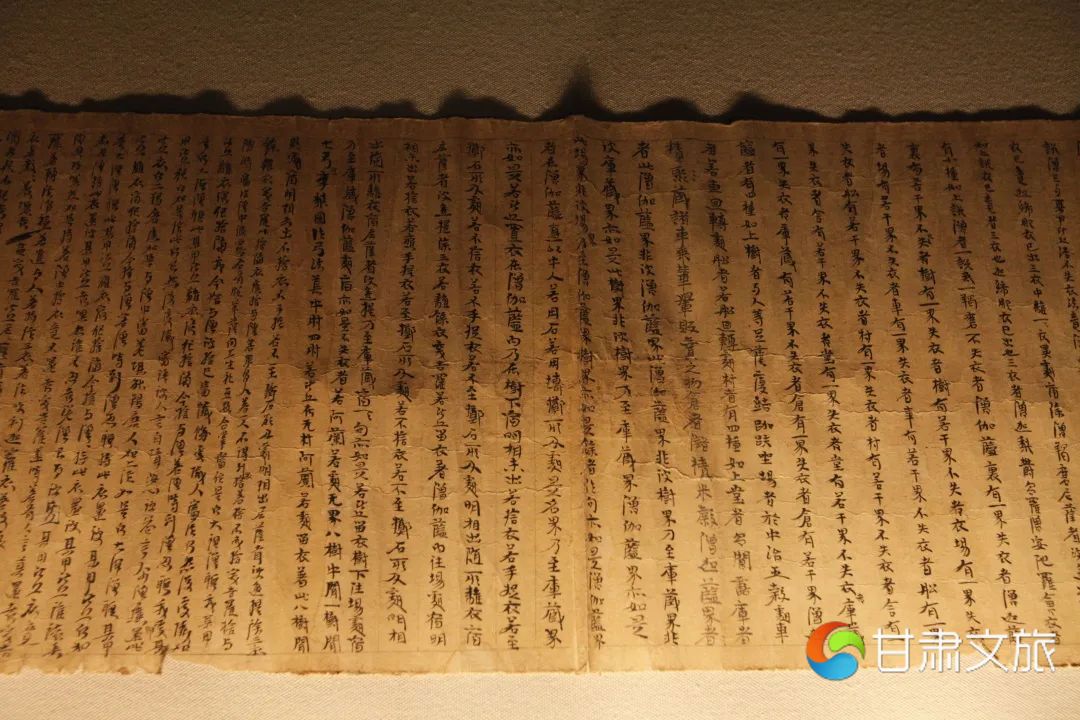

亮点展品包括抄写于西凉建初十二年十二月二十七日(417年1月30日)的《四分律初分卷三》,是现存《四分律》最早写本,也是国家图书馆藏敦煌遗书中有纪年的最早一卷;还有为抢救敦煌遗书,1909年护理陕甘总督毛庆蕃呈送清学部的样卷《大般若波罗蜜多经卷一百五十七》,它完整保存了卷轴装书籍的形态;《逆刺占》体现了兴起于南北朝,通过预测来卜者所卜何事及其吉凶的占卜术。

《逆刺占》

《四分律初分卷三》

《大般若波罗蜜多经卷一百五十七》

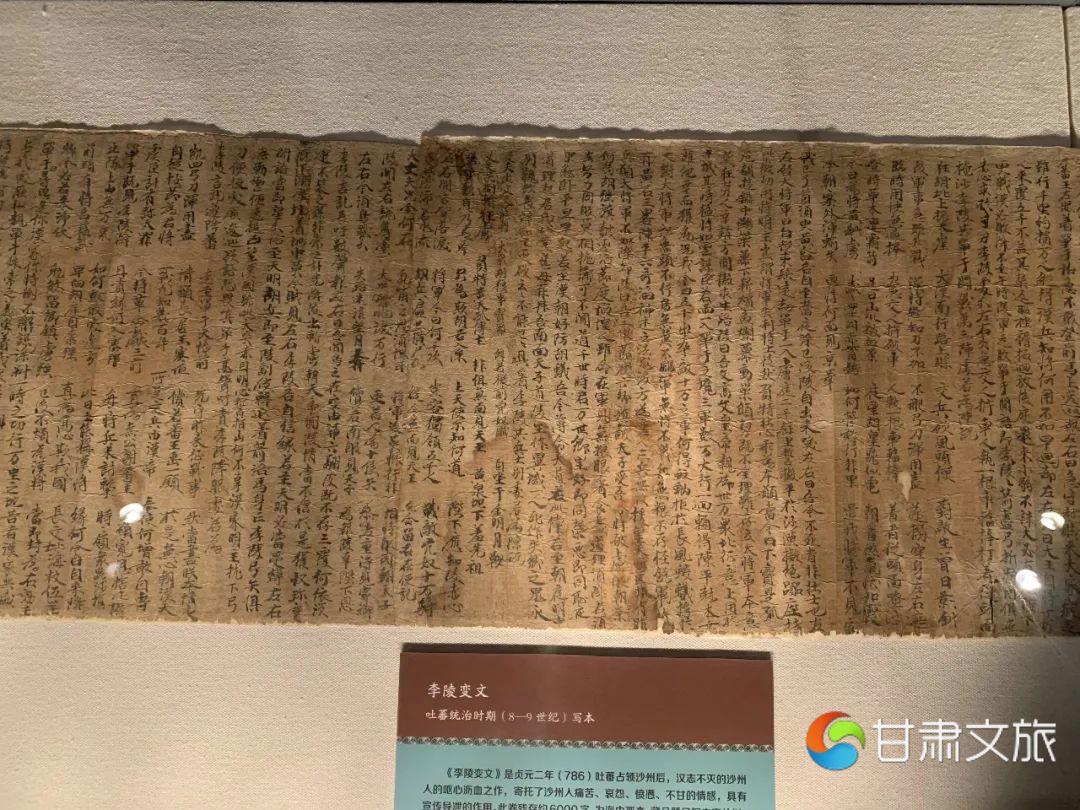

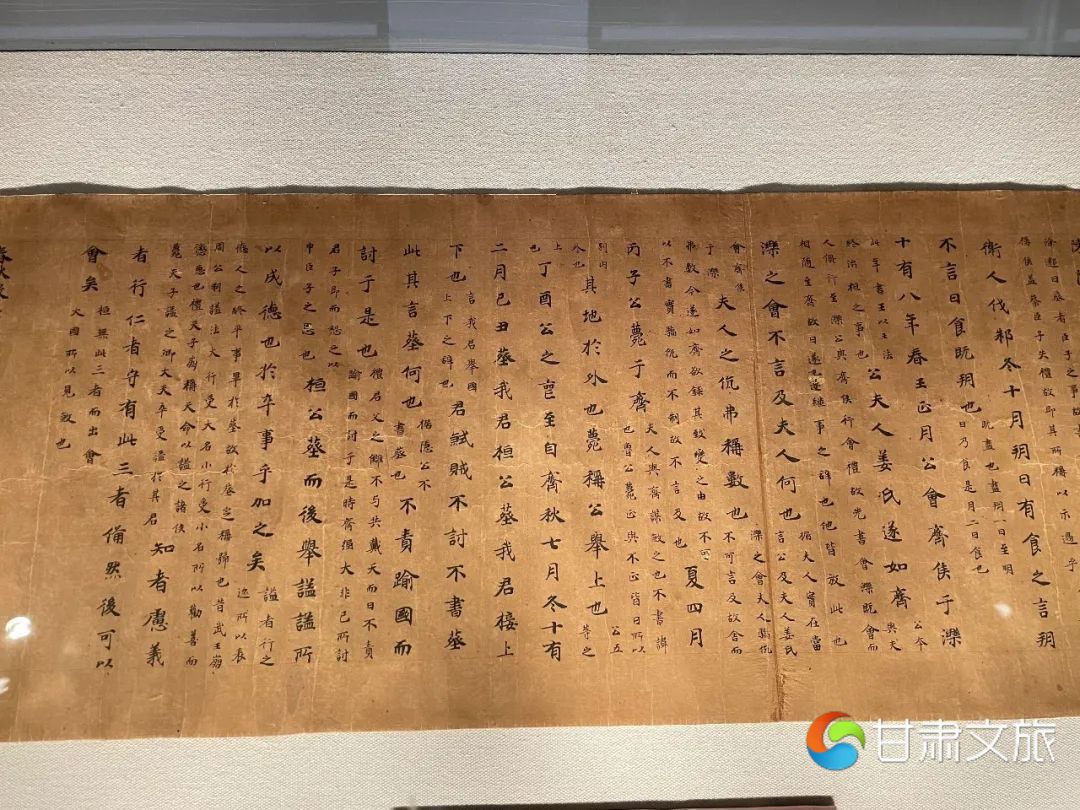

海内孤本吐蕃统治时期(8—9 世纪)写本《李陵变文》,是唐贞元二年(786)吐蕃占领沙州后,汉志不灭的沙州人呕心沥血之作,寄托了沙州人痛苦、哀怨、愤懑、不甘的情感,启功先生曾整理校录;还有隋开皇二十年(600)写本《仁王般若波罗蜜经卷下》、唐龙朔三年(663)写本《春秋穀梁传桓公二》等。来源 :国家典籍博物馆

《李陵变文》

《仁王般若波罗蜜经卷下》

《春秋穀梁传桓公二》

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!