张家川南川宋墓内转角处羽人

墓葬悬镜是一种在墓室顶部悬挂铜镜的葬俗,铜镜背面多带钮或穿孔以钩挂于顶部的墓砖之上。这类墓顶悬镜的墓葬,墓室结构复杂且装饰繁复,多以模制砖或雕刻砖仿木构建筑,并饰以彩绘壁画。墓室壁面内容在一定程度上反映了时人的世俗生活和对理想家宅的祈愿,悬镜也蕴含着当时民间的丧葬礼仪和风俗习惯。

发现概况

据不完全统计,目前考古发现的甘肃境内宋元墓葬中墓顶悬镜的有12 座,出土铜镜12 枚。另有3 座墓葬虽未发现铜镜实物,但根据墓顶状态推断原应悬镜,故也计入其中。

甘肃地区宋元墓葬悬镜情况统计

这些铜镜直径在9—17 厘米之间,最薄的仅0.15 厘米,最厚的有0.8 厘米。形状以圆形为主,偶有方形、“亞”字形和菱花形。钮有弓形钮、桥形钮和半球形钮。

宋镜多带花卉、禽鸟与几何元素的祥瑞纹饰。天水王家新窑宋墓中的铜镜镜面以5 枚带座乳钉间饰5 只禽鸟,相互追逐的禽鸟周身遍布环形卷云纹,主纹外饰短线纹、锯齿纹,舒张流畅的韵味似仿两汉时期流行的多乳禽鸟纹镜。

金镜中有3 枚为素面镜,风格朴实。临夏康庄流川乡彩绘砖室墓中的“亞”字形双凤纹铜镜为检验刻记镜,应是当时甘肃地区落实金朝“铜禁”政策的产物。

元镜崇古风尚突出,如漳县汪世显家族墓M8 出土的仿东汉青盖镜。M11出土铜镜以八卦符文分隔内外两区,镜周铭刻隶书古体字,极具神秘色彩。M13中的铜镜有阳文楷体镜铭一周,辞藻华丽,颇有六朝骈文气韵,与隋练形团花纹镜铭文如出一辙。从形制来看,M13出土铜镜似隋、唐遗物,制作较为粗糙,或为宋仿。未发现有纪年镜。

悬镜墓葬区域特征

甘肃地区发现的悬镜墓葬,集中分布在东部即今临夏、定西和天水三个地区,其面貌既显示出一定的延续性,也有着一定的时代差异性。唐贞元(785—805 年)以后,甘肃部分州陷于吐蕃。宋代的甘肃地区属陕西路,兼属永兴军路,后肃、会等州为西夏所属。金朝分置庆原、临洮二路,兼属凤翔路。元代时今甘肃省东部包括定西在内的一部分地区属陕西行省。复杂的历史沿革使该地区呈现出独特的区域特征:

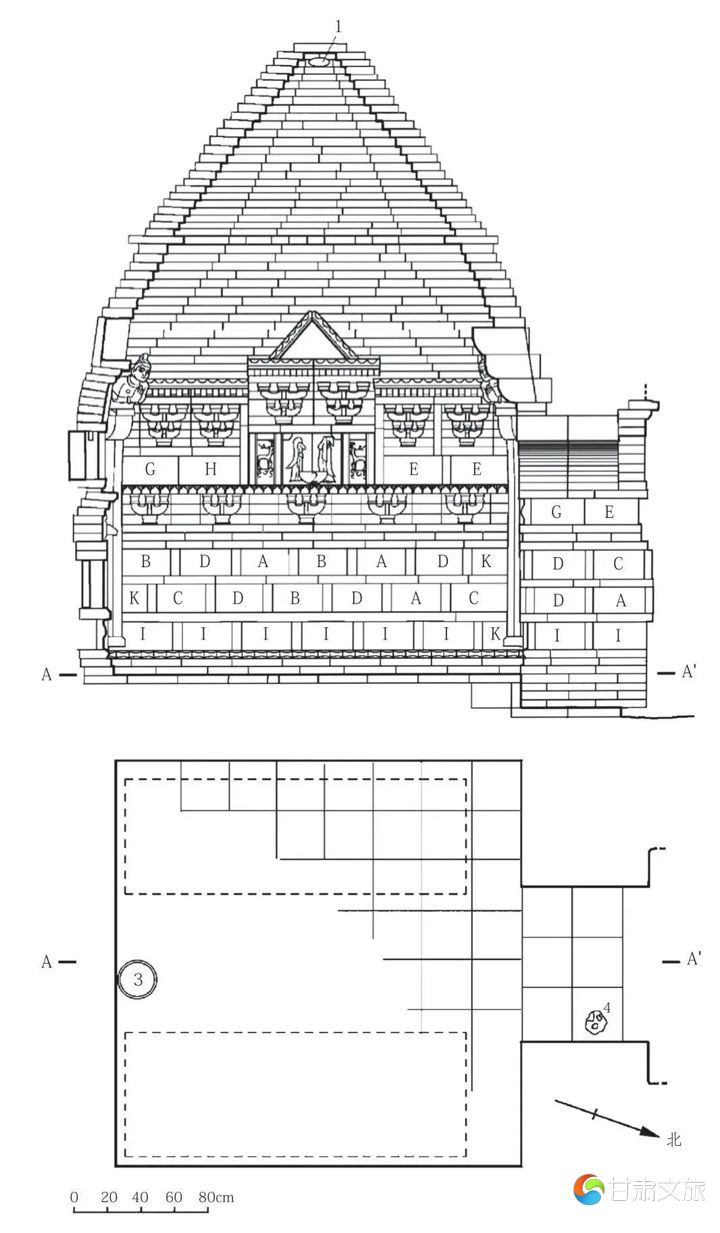

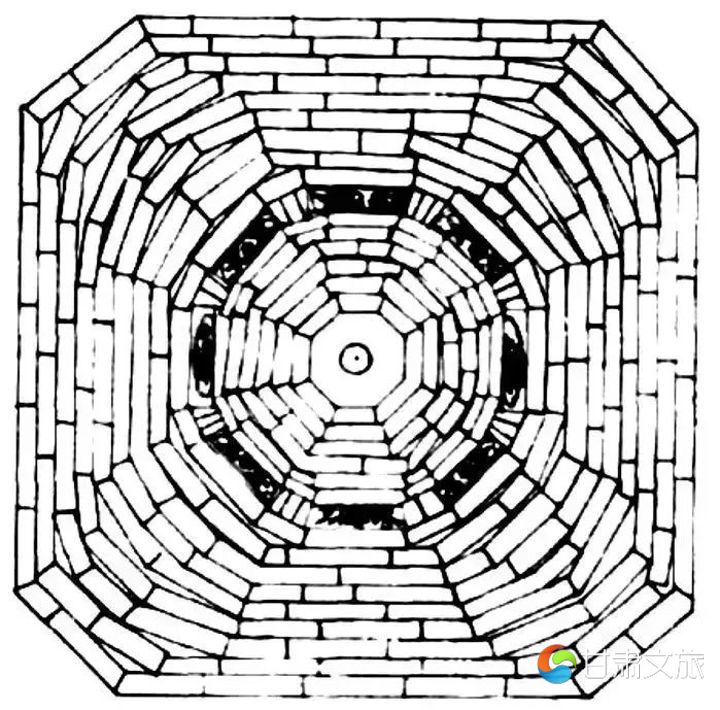

从墓室类型来看,不同于山西、四川等地发现有石构墓、土坑竖穴墓等多种形制,宋元时期甘肃地区主要是中小型仿木构砖室墓,由墓道、墓门、甬道、墓室四部分组成。墓室平面有方形和长方形两种,都为单室,墓顶多为八角形穹窿顶或攒尖顶,个别可见拱顶形式。墓主都为尸骨葬,流行二人及以上的合葬。

张家川南川宋墓剖面、平面图(剖面图中1为铜镜发现位置)

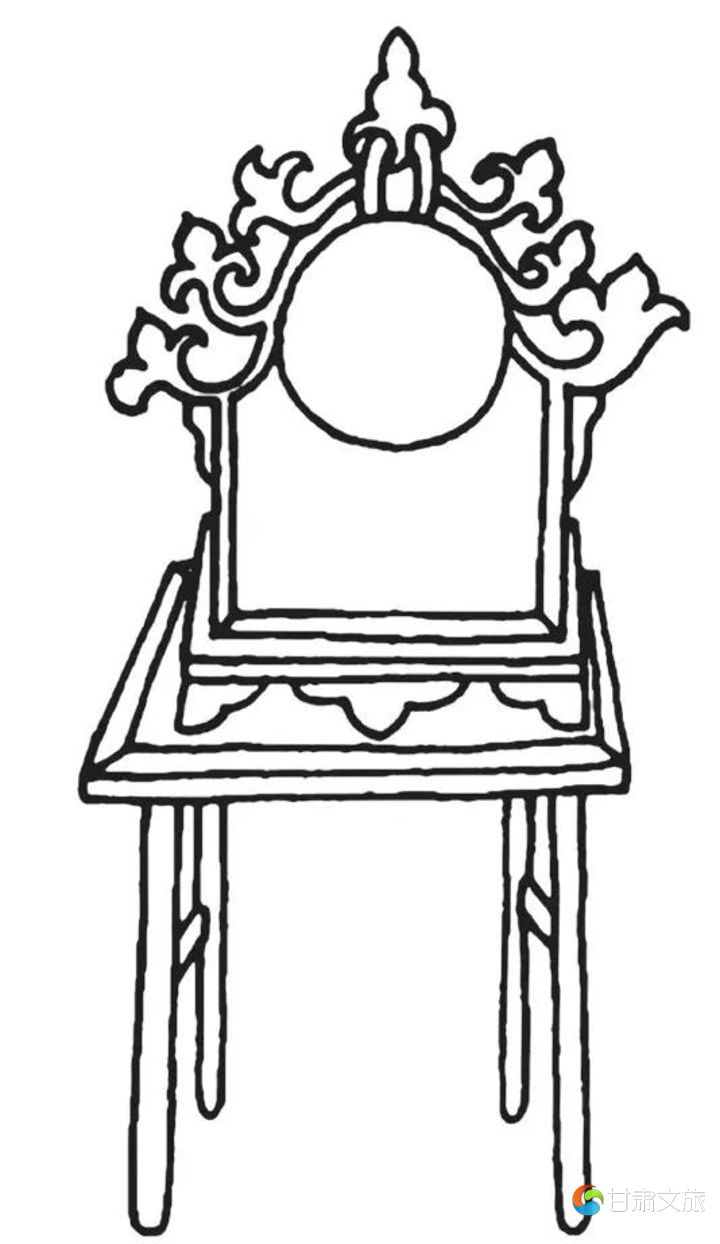

从墓内砖雕和壁画来看,人物以“二十四孝”图、宴饮图、生活场景图最为普及;动物多为骆驼、奔马,颇具地域特色;花卉有牡丹、莲花、菊花等。除此之外,人物与动植物组合,或动植物组合的主题也较为流行,如“鹿衔灵芝”“持荷童子”等,尽显生活闲趣。宋元时期一些地区的墓葬中将铜镜作为砖雕或壁画的素材,以河南禹县白沙M1后室西南壁画中的镜架为例,一妇人立于镜台前梳妆,镜台为浅赭色,台端画七枚蕉叶饰,最上蕉叶饰下系圆镜一面,整个画面古朴雅致。甘肃地区的墓葬尚未发现此类题材。

宋湖州石家念二叔造长命富贵铭铜镜

(鹰潭市博物馆藏)

从悬镜数量来看,不同于陕西地区的一墓多镜,甘肃地区所发现的均为一墓一悬镜。除了陕西、甘肃地区,湖北、四川、河南等地宋元墓葬也有悬镜现象。所悬多为湖州石家镜,不仅说明石家镜数量多、销路广,也反映当时区域间习俗也有共通之处。在随葬品普遍不丰富的宋代和“铜禁”甚严的金代,铜镜在墓葬中始终未缺席。部分悬镜墓随葬品中发现有墓主佩镜、镜架置镜或妆镜现象,说明两者在墓葬中的意涵有别。

河南禹县白沙M1后室西南壁壁画中的镜台

湖州石家镜是两宋湖州镜的一类,因其镜背铸有“湖州石家”等字样故名。北宋时湖州铜镜兴起并盛极一时。在湖州铜镜体系中,石家镜形制变化、铭文特点最为丰富,在宋代铜镜中占有重要地位。流行范围覆盖两宋疆域各地,在日本、朝鲜半岛、东南亚也有发现,南海1 号沉船遗址中也有石家镜出水。

悬镜功能探究

从齐家文化遗址出土的七角星纹镜到西汉海昏侯墓内的“孔子镜屏”、晚唐时期的墓顶置镜,再到辽宋金元时的墓顶悬镜,铜镜在墓葬中一直被赋予重要的文化内涵。王锋钧、杨宏毅《铜镜出土状态研究》一文从随葬镜的不同出土位置入手探讨思想观念、风俗与信仰。葛林杰《古代悬镜葬俗研究》认为悬镜葬俗的兴衰与道教关系更为密切。张宏林《古代铜镜中的民俗文化》认为丧葬习俗中铜镜的功用有二:一是为死者辟邪,一是引导死者升天。张凯《宋辽时期墓室悬镜功能考—兼论“引魂升天”母题在宋辽墓室中的图像呈现》将顶镜与壁画图像联系在一起,认为二者具有一种组合关系,指引墓主“引魂归天”。

这里结合前人研究成果并参考其他文献资料,对于墓顶悬镜的功能做以下几种推测:

镇墓辟邪说

这种说法主要是将铜镜与风水术联系起来。铜镜在古代又被称为“鉴”或“照子”,镇墓辟邪的观点也由铜镜“趋明避暗”的功用衍生而来。徐苹芳先生在《唐宋墓葬中的“明器神煞”与“墓仪”制度—读〈大汉原陵秘葬经〉札记》一文中指出:“唐宋时代的墓葬形制和埋葬习俗,在很多地方都是根据当时的堪舆家所规定的制度来安排的,特别是在葬式、随葬明器、墓地的选择和墓区的地面建筑等方面,与堪舆术的关系极为密切。”有宋一代,尤为兴盛。北宋王洙等人奉敕编撰的《地理新书》是当时的官修地理书,卷十五载:“凡人家有死者,铜鉴一面着停丧处壁上,面向外,妖鬼祟避走”,这是直接证实宋人认为铜镜能够“穰除镇厌”的记载。此外,墓内悬镜对死者的辟邪意图应为双重的:一是为亡者驱邪,以保灵魂地下安宁;二是辟亡者邪,避免殃及生者福寿。漳县汪世显家族墓M11 出土悬镜有铭文“百炼(作)镜,八卦象备,卫神帝命,永镇阴精”,体现了铜镜去灾除凶、保祐逝者安息的功能;M8 出土悬镜为仿汉青盖铜镜,上有铭文一周:“青盖作镜自有纪,辟去不羊(祥)宜古市,常保二亲利孙子,为吏高官寿命久”,反映了生者渴望现世及后辈子孙得到福荫的心愿。

宗教信仰说

佛教和道教从唐末五代开始逐渐世俗化和民间化。宋人家中常设佛堂或道室,佛教在金朝亦盛行不衰,宗教影响社会生活的方方面面。由于铜镜有反光特性和映照功能,常被人们赋予神秘色彩,并与宗教联系紧密。佛、道题材的“迦陵频伽”“东、西王母”“八卦纹”等作为铜镜素材广为应用。定西县城M1随葬的人物故事镜,镜面左右各饰一佛教人物趺坐状。漳县汪世显家族M11 出土悬镜内圈饰有八卦符。道教典籍《抱朴子内篇·登涉》云:“古之入山道士,皆以明镜径九寸已上,悬于背后,则老魅不敢近人。”在道教方术中,八卦符、干支及二十四星宿等纹饰的配置组合具有驱邪镇妖的功能,铜镜因此成为道教的重要法器。山西大同金代道士阎德源墓中出土两面铜镜,一面大铜镜原置于墓顶,另一面小铜镜放于供桌之上。墓葬形制与俗人墓相同,为尸骨葬。

甘肃地区悬镜墓葬,也能反映出世俗丧葬与宗教信仰的互动。如临夏枹罕砖室墓墓主葬式特殊,男性骨架居于正中呈盘腿坐式,两腿间放置玛瑙珠,两侧各一女性骨架均为侧身直肢枕臂葬。结合墓壁条砖刻字“息真”“返神”,推断男墓主应是手持玛瑙珠,呈僧人习禅的趺坐姿态,墓顶悬镜模仿了习禅室供奉铜镜的做法。临夏南龙王吉墓碑文“……故自辨净财,修砖堂一所……见□者寿命延长,亡过者早达西天之路”中的“净财”“西天”是佛教用语。张家川南川宋墓内有迦陵频伽砖雕构件,迦陵频伽是佛教中的一种神鸟;并且斗拱上有模制套装双手合十、做祈拜状的羽人形象,头部发式似菩萨头饰,极富佛教艺术特征。清水后裕新村宋墓与临夏积石山方家宋墓同出迦陵频伽砖雕。和政张家庄金墓,麒麟砖雕中麒麟眉心处饰有一圆形太极图,扇隔扇窗砖雕格心饰有“卍”字形棱花图案,该墓中这种佛、道交融的现象体现了当时社会“三教合一”的信仰模式。

和政张家庄金墓“麒麟图”砖雕

以上墓葬均能看出宋元墓中的悬镜现象与墓主宗教信仰联系紧密,人们企图以铜镜为媒介,并将其供奉于墓顶,与其他宗教元素相组合来达到“感通神明”的效果,祈愿墓主去往佛国净土或得道升仙。

配套装饰说

宋元时期的砖室墓试图通过“拟人世间”的空间布局为墓主营造一个理想的永久居所,包括墓室之内仿木构件和砖雕的大量应用。宿白、易晴、李清泉等学者都曾探讨过佛教建筑与多边形砖室墓的关联,韩小囡则进一步推断宋墓中仿木雕饰的最早来源应是受到地上仿木砖塔装饰的影响。地上建筑有使用铜镜作装饰的布置。作为亡者阴宅的墓葬,也可能是仿生人居室而有挂镜行为。

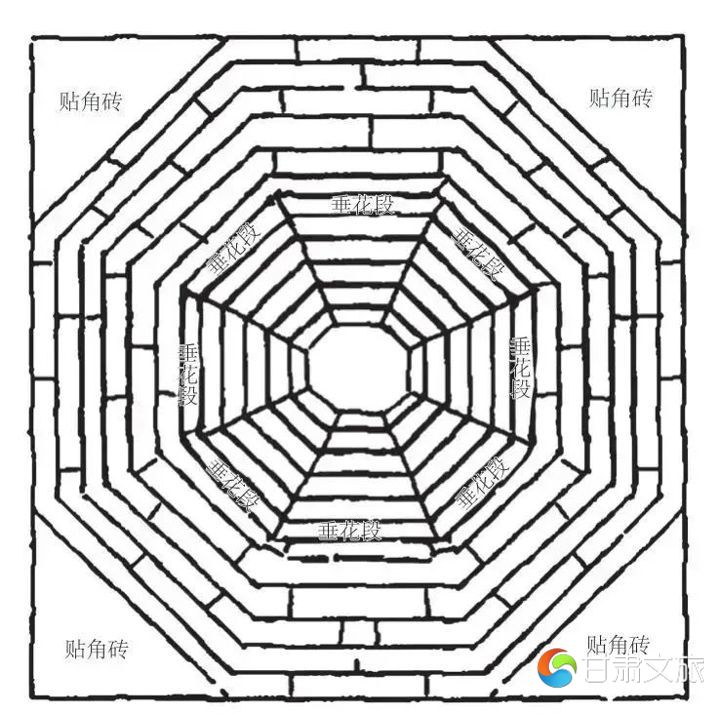

将铜镜运用于建筑的范例可以追溯到《北齐书·帝纪第八》中“乃更增益宫苑,造偃武修文台,其嫔嫱诸宫中起镜殿、宝殿、瑇瑁殿,丹青雕刻,妙极当时”。唐《荐福寺应制》里也有关于镜殿的描述。李白《将进酒》“君不见高堂明镜悲白发”中的“高堂明镜”是说房屋正室厅堂悬挂镜子。佛教寺院常放置或供奉铜镜,《资持记·释钵器篇》云:“好照,有说坐禅处多悬以明镜,以助心行,或取明莹现像,或取光影交射。”僧人利用镜的反射特性来增添厅堂明亮度以及帮助修行者提高悟性。《营造法式》卷八《小木作制度》中明确了铜镜在建筑中的使用方法:“或于云盘华盘内施明镜,或施隐起龙凤及雕华。”制作宫殿顶心部时,倒垂雕刻莲花的纹样或雕龙凤为装饰,中间放置明镜,河南白沙颍东M168 墓室顶心悬明镜疑即模仿了这种营造技法。临夏红园路金代砖雕墓也有这样的设计,墓顶八个垂柱间做了垂花段装饰,垂花段之上再叠涩五层,内收为攒尖穹窿顶以一块八角形砖封顶。临夏南龙王吉墓顶心砌成八角形,饰以花卉砖雕的藻井,铜镜位于墓室藻井空间之中,考古报告认为该做法是吸收了北方游牧民族毡帐装饰的风格。结合碑文推测墓主可能信仰佛教,墓顶设计也可能是模仿寺庙供奉铜镜的做法。墓室八角形收顶带藻井装饰的还有临夏四家嘴金代砖雕墓,是由花卉砖雕、几何图案和天马图组成的藻井。但由于墓顶遭到破坏,并未发现有悬镜。

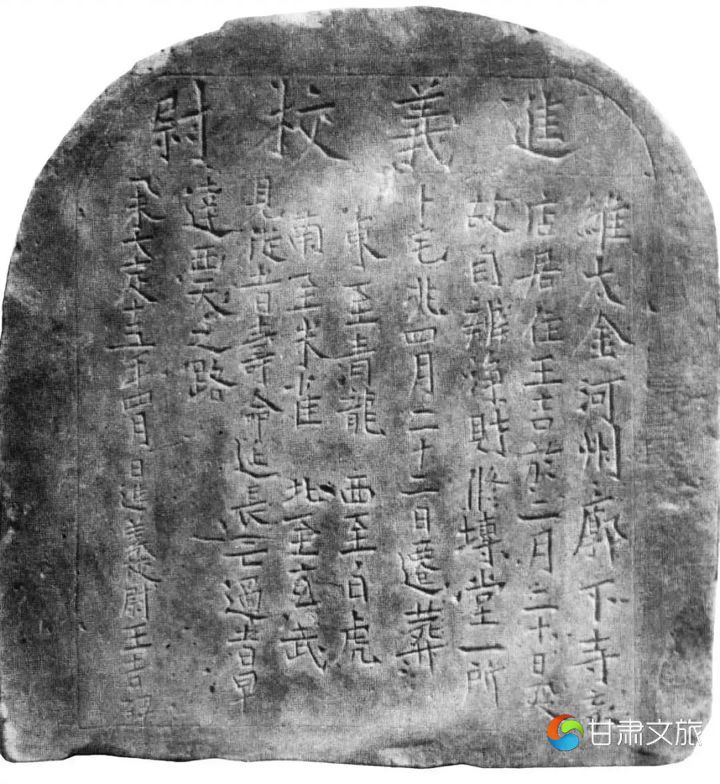

临夏南龙王吉墓砖墓碑

临夏红园路金代砖雕墓墓顶平面展开图

临夏南龙王吉墓墓顶平面展开图

悬镜墓葬的社会风貌

墓主身份的平民化

目前考古所见墓顶置镜最早的案例是杭州临安板桥M21,前、后室穹窿顶暗窗内各置一面铜镜,据研究者推测墓主为吴越国贵族或功臣,墓葬年代接近钱镠之母水邱氏墓。而甘肃地区宋金悬镜墓葬,由墓志铭或买地券可知,墓主多为中下级官吏、富民阶层。从晚唐五代至两宋,墓顶置镜的墓主身份有明显的下移,这与宋代开创“庶民丧仪”,将礼制向中下阶层普及以及宋代相对宽松繁荣的经济环境相关。

区域民族文化交流

宋元时期的甘肃地区民族成分复杂,吐蕃各部、西夏党项部族等杂居于此。加之各方多年拉锯战的影响,多民族文化在这种背景下交流、碰撞。墓葬作为重要的物质文化遗存呈现出汉族传统丧葬习俗与各部族葬俗相互交融影响的特征。和政张家庄金墓中的男性墓主,头骨边发现几缕棕黄色头发,墓主可能并非汉族。源于旺古族(元代蒙古族的一支)的漳县汪世显家族墓遵循“昭穆葬法”,效仿汉人在墓内立碑。在已清理的汪氏家族墓中,3 座元墓有悬镜现象,2 座明墓也延续这一现象,足见其葬制受汉族影响之深远。

世俗化的治丧观念

在儒学的影响下,人们注重孝道,有强烈的亲情观念及家族延续意识,悬镜墓葬普遍通过合葬与迁葬来突显家族成员间的亲缘关系。且墓主多为平民富户,所表达的观念具有广泛的社会基础,墓葬世俗化倾向明显。相较于丰厚的随葬器物,宋人似乎更崇尚一种精神上的“奉养”,将墓室视为一个地下享堂。血缘的联结、情感的纽带使生人对亡者存在一种精神期冀。人们普遍认为后世家族成员的命运与先祖是否埋葬在“风水宝地”福祸相依,这就使堪舆之术成为丧葬仪式中不可或缺的一环。从程颐在《葬说》中批判宋代社会“不以奉先为计,而专以利后为虑”的功利化治丧观念和丧葬行为也能看出风水盛行之弊病。生者为保子孙受禄、福寿恩泽而被风水所惑,执着于寻求绝佳的居葬之所,导致亡者久不入殓和后期迁葬的现象时有发生。清水后裕新村宋墓墓主疑似为迁葬。临夏南龙王吉墓出土墓碑明确记录其迁葬之事,并以四神为堪舆之用,“维大金河州廓下寺□店居住王吉于二月二十日殁……卜宅兆四月二十二日迁葬。东至青龙、西至白虎、南至朱雀、北至玄武”。

墓葬悬镜现象作为一种丧葬礼俗和民间风俗既具有普遍性也显示出地域差别性。它曾流行于甘肃地区,受国家典章礼仪、经济、宗教信仰等多方面因素影响。悬镜原因或非单一,更多可能是由多种因素综合促成的一种社会行为,旨在为先祖营造一个理想的栖居吉所,并寄托福荫子孙的愿望。

作者:岳玲 黑龙江大学历史文化旅游学院硕士研究生。

本文图片均来源于各墓葬发掘报告及相关著录。 来源 :《大众考古》2022年07月刊

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!