第一次出国采集——“每个环节都必须未雨绸缪”

记者见到敦煌研究院文物数字化研究所副所长丁晓宏的时候,他正在筹备团队9月底赴俄罗斯的行程。他们此行的目的地是位于圣彼得堡的艾尔米塔什博物馆,也称冬宫博物馆。这里收藏着300多件藏经洞出土的敦煌艺术品及文献,团队的任务是去进行实地洽谈和采集测试。

“整个灯光系统全部要改进,因为他们的艺术品装在框子里,表面有一层玻璃框不能取,是固定在墙上的。经卷很脆弱,不能把它取出来拍完再装回去,要隔着框子想办法把褶皱、阴影去掉。所以我们也买了一批仿制的类似于它的经卷质量的,测试怎么压,怎么展平,实在展不平,怎么在后期能把它处理好,这都是很有挑战的。”丁晓宏说。

敦煌研究院文物数字化研究所副所长丁晓宏

虽然要“隔框操作”,但对于有着30多年数字化采集经验的敦煌研究院团队来说,技术层面的挑战尚在可控之内,更多的则是与国外团队的沟通问题,既包括时差与工作环境的差异,更要在前期测试、设备调试等环节与对方达成默契。丁晓宏说,这是团队第一次出国进行敦煌文物的数字化采集测试,“每个环节都必须未雨绸缪”。

“5月份俄罗斯对方的管理人员就来了,一个是看了我们的实验室,一个是看了方案,他们觉得很信任,就是没问题了。因为采集团队还没有去,之前考察团队去过,所以我们目前在实验室的模拟阶段,实际上,你到那去,如果难度小可能会缩短,如果难度大可能会延长。”丁晓宏告诉记者。

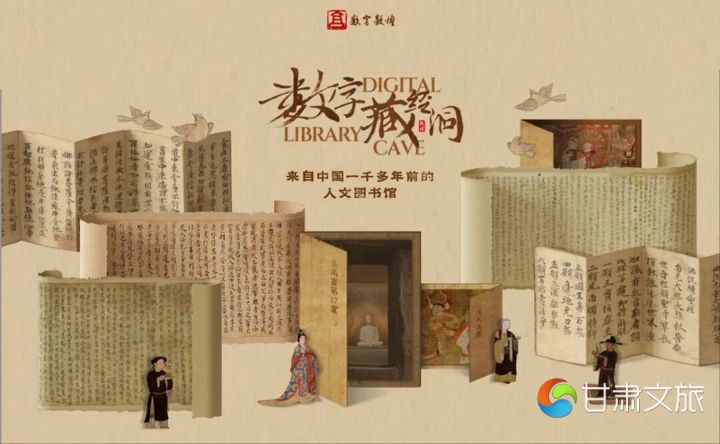

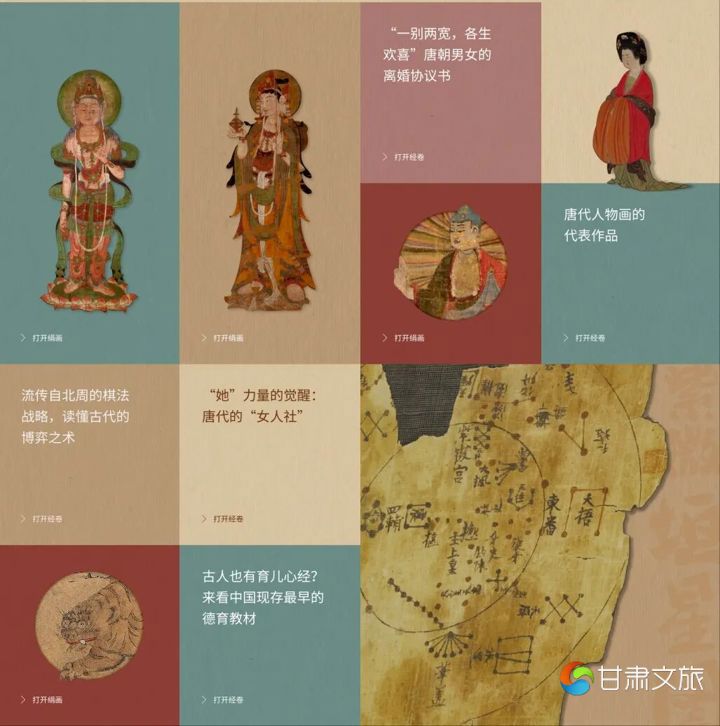

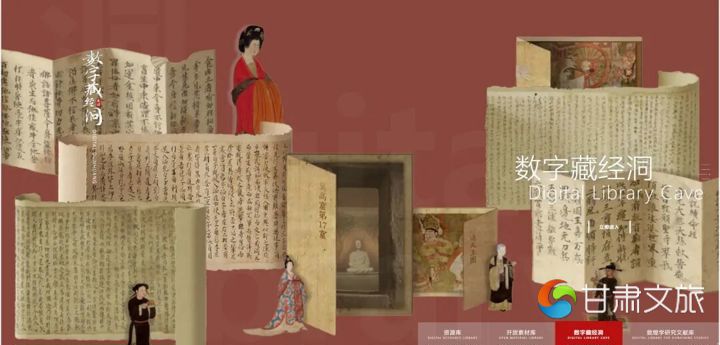

今年5月31日,敦煌研究院“数字藏经洞”数据库平台上线,实现了全球公众对流散于世界各地的敦煌文物数字资料的共享,学者既可以在线比对不同馆藏文献,也可以将分藏多国的残卷进行虚拟拼合,还原原貌;访客打开一件文物,除了能看到名称、编号、收藏地等基本信息,还可解读内容和背景知识。曾经被认为“孤立存在”的海外藏品,被重新嵌入敦煌的整体图景。

平台首次利用数字化技术对藏经洞文物进行全面呈现、解读和共享

“‘数字藏经洞’就是为了把敦煌藏经洞的所有文物信息数字化之后放在这个平台上,包括我们院藏的,还有我们复原回来的海外流失的文物信息都在里面,比如经书、绢画、社会文书的数字图像,它的目的是要推动敦煌文化在世界的传播发展,推动流失海外敦煌文物的数字复原。”丁晓宏说。

截至目前,平台已录入文物目录74000多条,并发布了9900多卷敦煌文书和6000多幅图像,还实现了对敦煌文书内容的840多万字识别,首次利用数字化技术对藏经洞文物进行了全面的呈现、解读和共享。平台上线3个多月,已有29个国家、超过2.1万人次访问。

“一对一地谈,跟每个机构都有一个协议”

敦煌研究院科研管理处副处长杨雪梅心里有一份清晰的“工作图”。要实现这些珍贵文物的数字化重聚,首要任务是详细掌握各国相关机构的敦煌文物保存情况和数字化进展:

“比如英国法国的机构,比较早地开始做文物数字化实践,90%所藏敦煌文物已完成数字化采集;俄罗斯艾尔米塔什博物馆开展了部分敦煌文物的二维数字化,但尚未做三维数据采集,俄罗斯科学院东方文献研究所尚未系统开展高清数字化采集;印度,我们获取信息的渠道还不够,数字化情况我们还不完全掌握;敦煌文物在日本的收藏比较分散,数字化情况还有待进一步调研。”杨雪梅告诉记者。

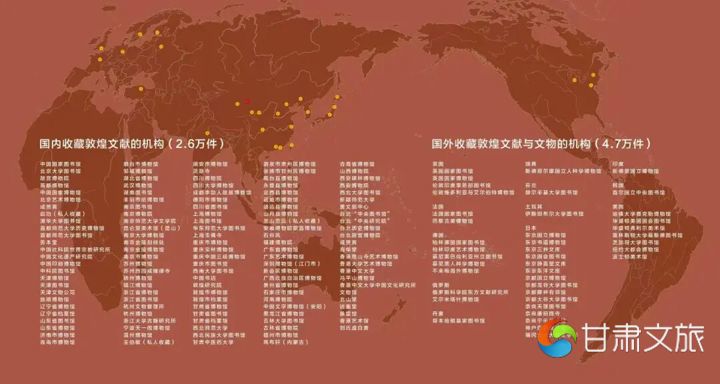

国内外收藏敦煌文献与文物情况

这就是近年来敦煌研究院重点推进的“流失海外敦煌文物数字化复原项目”。第一步,是建立相关文物目录。项目组根据敦煌学界100多年来的调查刊布成果、国际敦煌项目(IDP)公布信息、各国收藏机构公开资料等建立了“藏经洞文物目录”。

第二步是建立协商洽谈组,“一对一地谈合作”。基于掌握的目录信息,敦煌研究院组建了跨部门、多学科协同工作的协商洽谈组。杨雪梅说,针对英法等已自主完成敦煌文物数字化的机构,通过知识和学术资源共享方式共享所藏敦煌文物数字资源。“约定上会有一些不一样的地方,跟每个机构都有一个协议。每一家谈协议可能前前后后加起来好几个月,甚至一年的时间,流程上各有情况。”

记者了解到,自2024年以来,英国国家图书馆、大英博物馆、维多利亚与阿尔伯特博物馆、法国国家图书馆、吉美博物馆、匈牙利科学院图书馆、美国哈佛大学等机构先后与敦煌研究院签署合作协议,共享其馆藏敦煌文物数字资源。

平台已录入文物目录74000多条,覆盖海内外多个收藏机构

而对于那些收藏机构并没有系统开展敦煌文物高清数字化的,则要通过协商合作开展数字化,比如前面提到的,将派专业团队赴俄罗斯艾尔米塔什博物馆开展数字化采集,就属于这种。杨雪梅说,去年6月,敦煌研究院代表团首次赴俄洽谈并初步达成合作意向,由于这是中俄在敦煌文物数字化领域的首次深度合作,在前期磋商中,就技术标准、操作流程等关键细节进行了多轮深入探讨。特别是对于俄方高度关注的不可移动文物“隔框采集”技术难题,团队通过实验室模拟的方式,最终以专业方案赢得俄方认可。

“敦煌文物各机构多年来一直有学术上友好交流的传统,所以我们去的时候也会事先很明确地告诉他们,我们希望是建立一个知识共享、学术资料共享的一个更系统的平台,让彼此都获益,我们能用,国际上其他的收藏机构也能用,所以大家都觉得这是一个共同获益的事情,就都愿意去支持这个事。”

敦煌研究院科研管理处副处长杨雪梅(后排居中)在日本龙谷大学协商合影

杨雪梅向记者透露,“在与英法、俄罗斯等国的数字资源共享与数字化合作有所突破后,今年将逐步推进与日本和印度的合作协商”。

根据实施方案,敦煌研究院将力争利用3~5年时间建成世界最全面、完整的数字藏经洞数据库,使国内外藏敦煌藏经洞文物在这个平台上真正重聚、重汇,实现敦煌文化艺术的全球共享。

数字化让敦煌文物获得“永生”

敦煌研究院文物数字化保护团队,由130名成员组成,其中,35周岁以下队员占比约为61%。多年来他们扎根在祖国大西北,通过先进的技术手段采集、存储、加工敦煌石窟的文物数据,这些数据既改变了博物馆的传统展览模式,也为我国文物数字化行业确定了新的行业标准,更让世界各地的藏经洞文物开始走出离散百年的命运轮回。这支队伍中,近2/3的成员都是“90后”。

1991年出生的吴绍侠是陕西渭南姑娘。2015年,摄影专业的她进入敦煌研究院,从此扎根大漠,一待就是十年光阴。在这里,每位新入职员工无论岗位,都要先在接待部完成为期一年的实习,以讲解员身份深入了解莫高窟每一个开放洞窟。此后她进入文物数字化研究所,从事文物摄影工作。

吴绍侠在洞窟里工作

这个夏天,她正在做榆林窟第37窟的数字化方案。“我们现在不仅仅是做莫高窟(的数字化),还有榆林窟、西千佛洞、炳灵寺石窟、北石窟寺、麦积山石窟都在做。我最近在做榆林窟的37窟,它是一个清代洞窟,现在已经完成了前期勘查工作,正在形成(工作方案)文本。”吴绍侠说。

数据显示,截至2024年,敦煌研究院已经完成300个洞窟的数字化摄影采集、200个洞窟图像拼接、169个洞窟全景漫游节目制作,形成超 400TB数字资源,建成 840TB分布式存储系统与高效数字资产管理平台。

目前,丁晓宏和吴绍侠所在的敦煌研究院数字化团队正以年均10~15个洞窟的进度稳步推进数字化采集工作。按照当前规划,莫高窟现存所有洞窟的数字化采集工程预计将在未来10年内全面完成,届时将实现这一世界文化遗产的数字化永久保存。

“数字敦煌”包含资源库、开放素材库、数字藏经洞、敦煌学研究文献库四大板块

如今,在“数字敦煌”平台上,无论你是研究者还是爱好者,无论你身处天南海北,都能与敦煌宝库实现零距离接触:在资源库板块,30个经典洞窟的高清壁画纤毫毕现;开放素材库汇集了飞天、九色鹿等经典形象,以及壁画、塑像、藏经洞文献等丰富素材,支持授权下载与二次共创;数字藏经洞实现了流散全球的敦煌文物在虚拟世界重聚;而敦煌学研究文献库则搭建起全球学术资源共享的桥梁。数字化正在让敦煌文物获得“永生”。

“敦煌文献包罗万象,无论是经史子集、诗词歌赋还是天文、科技、医药、政治军事,还有老百姓的烟火气息,在里面全部都能呈现出来。我们把所有的敦煌文献全部集中到这个平台上,学者可以打破时空限制,随时调用这些数据,有助于推动全球的敦煌学往前走,”敦煌研究院文献研究所副所长王东说,“敦煌文化属于中国,但敦煌学是属于世界的。”

【后记】

四十载光阴,敦煌守护者们在黄沙与数字代码间架起一座跨越时空的桥梁。那些曾被伯希和、斯坦因带走的经卷绢画,正通过像素与算法回归文化母体,残卷缀合、跨国比对的学术梦想在云端实现。这是对历史的敬畏,更是一种承诺,为全人类留下一个真实完整的莫高窟的承诺。只有中华民族这样具有开放包容胸怀的民族,才会容纳世界不同文明在此交融交汇。如今,莫高窟人正在此铸就中华文化的新辉煌,以更加博大的胸怀,为全球化时代的文明互鉴书写新的注脚。 来源 :中国之声

本文采摘于网络,不代表本站立场,如果侵权请联系删除!